能登半島地震発生のメカニズム…日本海はどのようにして誕生したか?

甚大な被害を出した能登半島地震。

地震がどのように発生したか、そのメカニズムは将来を含めて非常に重要な事項である。

東北震災でも地震発生に関するメカニズムについては、

『東北地方太平洋沖地震は東北日本が乗る陸側のプレートが、日本海溝に沈み込む太平洋プレートによって引きずられることに伴って蓄積したひずみが開放されることにより、太平洋プレートの上面で発生した『プレート境界型地震』である』(Wikipediaより)

しかし、今回の『能登半島地震』については、(発生からの時間がそれほど経過していないこともあり)これまでほとんど報道されていない。

能登半島付近ではこれまで地震が頻発していた地域でもある。

やはり、メカニズムについてある程度の推定が為されなければ今後の地震予測や対策にも困難が生じる。

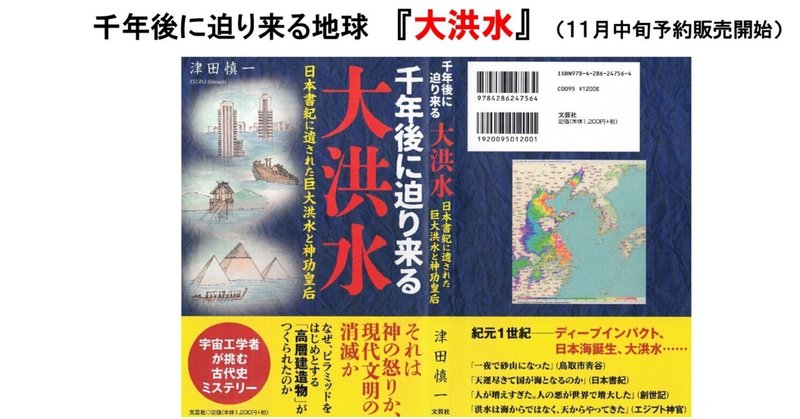

拙著「千年後に迫り来る 大洪水」の中で、一つの考え方を示させていただいている。

下図は、

『日本海の地殻構造、地質分布、断裂構造』を示す(ソ連科学アカデミの地質調査に基づく)。右下が本州となっている。

上図から分かるように日本海能登半島沖は(素人の筆者が見ても)複雑な地殻構造になっている。

火山も能登半島から山陰沿岸にかけては、伯耆大山のみであるので、火山帯が存在している訳では無い。

拙著に示した通り、日本海については

『日本海というひとつの縁海(えんかい)が、どのような過程を経て生まれ育ったか、という問題の解明は、現代地球科学にとって第一級の課題である(「日本海と大和堆」栢野義夫』

と言われており、十分に解明されていない。

そこで拙著「千年後に迫り来る 大洪水」の中で日本海誕生について可能性の一つとしてディープ・インパクト(通常の固体惑星の衝突ではない)による可能性をいくつかの事実と共に述べさせて頂いている。

詳しくは拙著をご覧ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?