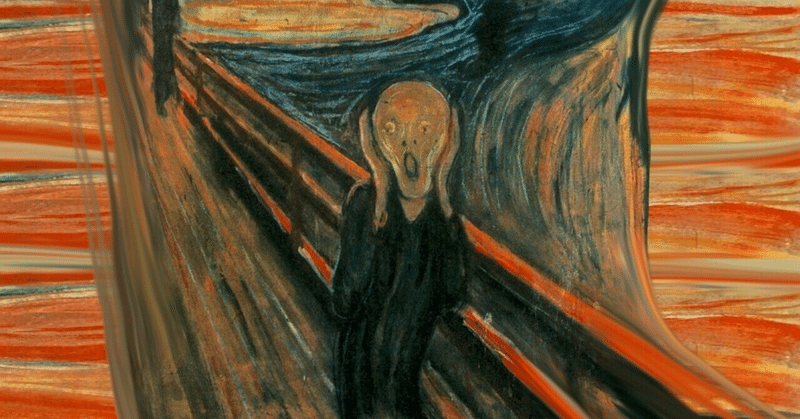

感受性の蓋を開くのは

新旧嫌いな奴揃い踏み悪夢、を見た。詳細までは覚えていないのが救いだが、かなり嫌な夢見だった。

この人が嫌いだ、と言い切ることに、ずっとなんとなく抵抗感があった。嫌な人のことは、あんまり好きじゃない、と言っていた。だが正確に言うとそれは嫌いの言い換えではなく、「あんまり好きじゃない」と「嫌い」とのあいだにはかなり大きく隔たりがある。「あんまり好きじゃない」というのは文字どおり、嫌いというほど激しい感情も持ち合わせないが確実に好きではない、というときに使う。「嫌い」というのは、視界に入れることも不快で顔を思い出すだけで怒りが再燃する、というくらい嫌度が高いときに使う表現だった。嫌いという言葉の持つ強さというか、謂わば毒に、対峙する勇気がなかったのだとも思う。嫌いという言葉は最後通牒であり、切れる関係ならためらいなく切ったし、切れなくても極力、ほんとうに極力、関わらないようにしてやり過ごしていた。

さて、わたしも三十路となり、気難しい部分はますます気難しく、我が強くなってきた。そしてどうなったかというと、「こいつが嫌いだ」とはっきり言い切れるようになった。もちろん面と向かっては言いませんけど、あ、こいつ嫌いだからもう優しくせんとこ、と見切りを付ける速度が上がった。こちらのためにやってくれた行為に対してはお礼を言うし、感謝はするけど、それでその人自身に対する評価が覆ることはない。

わたしが嫌う人間というのはパターン化されていて、ひとつは自分が困っているときは助けてもらおうとするのに、わたしが困っていて助けを求めたときには助けない人間。もうひとつは、自分に非があるのに謝らない人間。細かく分ければもっとあるが、だいたいはこのふたつに大別される。ひとことで言うと、不義理な人間、ということだ。こちらの親切を踏み躙る人間を、わたしは嫌いだと感じる。生理的に無理という場合もあるが、生理的に無理でも義理さえ果たすなら、あんまり好きじゃないにはなっても嫌いにはならない。

ほんとうはこんなに長々書かなくても、え、あいつ?嫌いだよ?だってなんかムカつくから!というくらいで思考を止めておきたい。これからは、そういう訓練をしたい。感受性の蓋を開けるのは、小説を書くときだけでいいのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?