すべての飲み会に参加してみた結果、どれも冒険そのものだった。

プロローグ

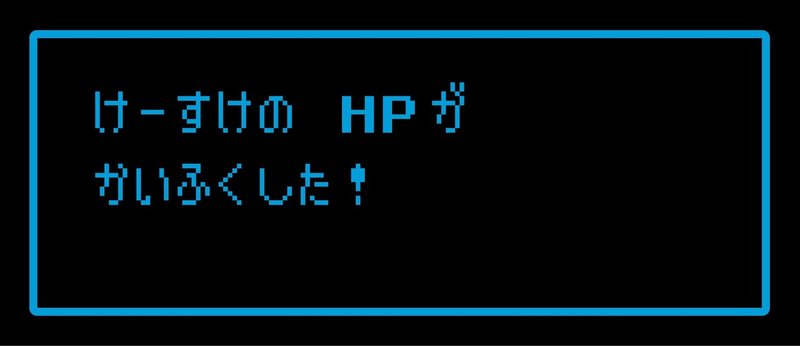

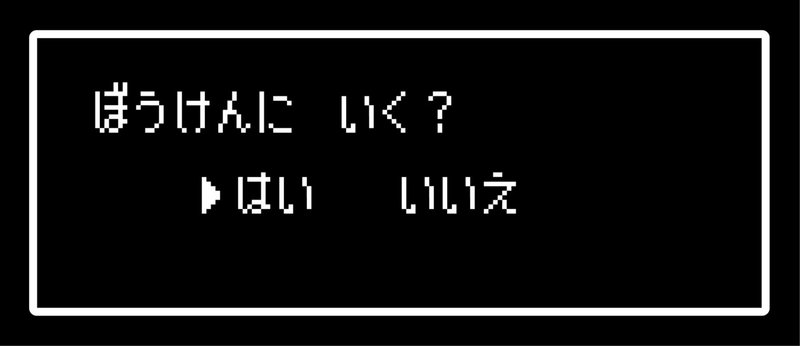

飲み会があるときに必ず考える「行く」か「行かない」か。これはRPGの選択画面と似たようなもので、行けば「何かあるかもしれない」し、行かなければ「何もない」。

これから語る3つのエピソードは、僕が成人してからの約7年間、飲み会という名の冒険にぜんぶ「行く」を選択したことで得られた、経験値についての話だ。

◇

苦手のレッテルを貼っていた大学の同級生

Aくんと、ふたりきりで飲みに行ってみた。

大学の講義で顔を合わすことの多かったAくんと僕は、当時それほど話すことがなかった。彼の人を見下したような雰囲気やバカにするような口調が苦手で、なるべく関わらないようにしていた。

僕はそれまで、人を苦手になることがほとんどなかった。自分と価値観が違っていても、「この人はこういう人」と思えれば大抵のことは納得できたものだ。それなのに、なぜかAくんと関わるたびにその態度に腹が立った。「レッテル」の威力はすさまじいと思った。一度他人のことを苦手だと決めつけてしまうと、それを剥がすことは容易ではないのだ。

ある夕方の講義後、大学を出るとAくんが話しかけてきた。ふたりきりで話すのはその時がほぼ初めてだった。改めてちゃんと話して感じたのは、彼は別に人が嫌いなわけではない、ということだ。ただ単純に彼の口調に僕が敏感に反応しているだけで、嫌味を言っているわけではないのかもしれない。僕はふと、Aくんのことをちゃんと知りたくなった。平面ではなく立体として、彼を見てみたくなったのだ。

僕は思い切って、Aくんを飲みに誘った。すると彼は、ふたつ返事で快諾。それには少し面喰らったが、なんだかその一面も意外だった。そうして僕は、彼とふたりきりでお酒を飲むことになった。

最初の数十分、案の定会話はとぎれとぎれだったし、やはりAくんの口調にはいちいちムカついた。それでも、お酒の力を借りて彼の価値観や人間味にふれていくうちに、なんだかどんどんAくんの人生に興味がわいていった。そして彼が笑顔でお笑い愛を語っている頃には、僕はもう彼の話にくぎ付けだった。

初めて、同じ熱量でお笑いを語れる同志が見つかった、と思った。僕も当時からお笑いが大好きで、だけど同じくらい好きな人は周りにはいなかったから、この出会いは僕にとってとてつもない希望だった。さらに彼は、僕の知らないお笑いの境地まで連れていってくれた。彼の話はとても面白く、気付けばカラオケで一緒に『チキンライス』を熱唱していて、次の日はその熱量のまま劇場までお笑いを見に行った。これを皮切りに、彼とは今でも連絡を取ってお笑いを見に行くほど大切な友人となった。

Aくんに僕が勝手に貼っていたレッテルは、ふたりで飲みに行ったことで自然と剥がれていった。あのままAくんの表面でしか判断していなかったら、僕は今頃ここまでお笑いにふれられていなかったかもしれない。

この経験をしてから、僕は深く関わる前から人の印象を決めつけるのはやめて、なるべくいろんな人と出会って、飲んで、ちゃんと話してみようと思い始めたのだ。

◇

どんなことがあっても

会社の飲み会にぜんぶ参加してみた。

今は別の仕事をしているが、前職は自動販売機の補充作業をしていた。毎日朝から晩まで、一日中トラックを運転して走り回るから、会社の同僚や上司と関わる機会はほとんどなかった。だから最初の方は話したことのない先輩がたくさんいて、優しそうな先輩も厳しそうな先輩も実際はどんな人なのかわからなかった。

入社してから少し経ち、ようやく1年目の入社歓迎会が開かれることになった。しかし、同期のうちのひとりが「めんどくさいから」を理由に不参加を表明すると、「じゃあ俺も」と次々不参加メンバーが増えていった。こうも少なくなると、参加するのにも勇気が必要になってくる。でもやっぱり僕にとっては、同期が少ない心細さよりも、先輩や上司がどんな人なのかという興味の方が強かった。

結論からいうと、その日の飲み会は最悪だった。

参加した入社1年目が少なかったので、テーブルごとにひとりずつ座った。そのあとに先輩や上司が適当に座るのだけれど、他の同期のテーブルは埋まっていくなかで、僕のいるテーブルだけガラガラだった。あとの方にきた先輩たちがようやく座ってくれたものの、僕の目を見ようともしない。そんな圧倒的アウェイな空気で歓迎会が始まると、周りに座る先輩たちは彼らだけで話し始めてしまった。

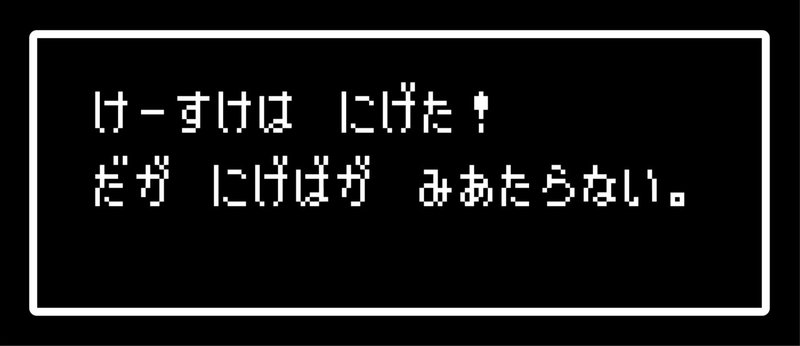

ついていけない会話と、他の席での先輩と同期の盛り上がり。アルコールの力を借りても酔ってお酒をこぼしてしまうだけで、変わらず話に参加できない僕。そんな地獄のような時間が2時間弱続き、ほとんど何もしゃべらないままその歓迎会は幕を閉じた。まさに会心の一撃を喰らったかのような、とにかく苦しい飲み会だった。

それから数日後、同期だけの飲み会があり、歓迎会の少し前から、僕が先輩たちをバカにしたり陰口を言っているという噂が流れていたことを知った。普段会わないぶん噂の力はとにかく強く、僕の印象は歓迎会の前からダダ下がりだったのだ。そのとき僕は、その噂を流した誰かとそれを信じて根に持つ先輩たちにムカつきつつも、理由がわかって少しだけ安堵した。

ただこのまま仕事を続けるのはしんどいと思っていたところ、直属の上司に飲みに誘われた。噂について一度しっかり話をしたいと思っていたようだ。僕は、それは根も葉もない噂話だということを真摯に伝えると、上司は納得。「すまなかった」と詫びてさえくれた。後日その上司と噂の対象だった先輩も含めて数人で飲みに行った。そこでその先輩にも誤解が解け、ちゃんと聞くべきだったと頭を下げられた。僕は別に謝ってほしかったわけではなかったけれど、ようやく会社にいやすくなったと心が軽くなったのは確かだった。

後日、噂話が誤解だったことが社内に伝わってから、先輩に会うたびに「ごめんな」とか「飲みに行くぞ」とか口々に話しかけてくれた。「いや現金すぎるだろ」とは思いながらも、噂を放置しなくてよかったと思った。それからいろんな先輩に誘われるようになって、「こいつらマジで」とは思いつつ、用事が重ならない限り誘われた飲み会はすべて参加してきた。

仕事柄、ほとんど人と話す機会がないという「孤独のしんどさ」を抱えながら仕事をする僕たちは、そのぶん絆を深めていった。

そうして数年が経ち、僕が転職をした頃はコロナ禍の真っただなかで最後の方は飲みに行けなかったけれど、最近久しぶりに一緒に飲んだ元先輩に「お前みたいに変な噂が流れてた新卒の子と歓迎会のときにちゃんと話したら、やっぱりまったく根も葉もない噂だったわ」と言われ、僕の“最悪の時間”がちゃんと意味のあるものとして存在していることを知って、なんだか少し救われた気がした。

「つーか変な噂流してるやつ誰だよマジで」

そんなことも、先輩は言っていた気がする。

◇

行きつけだったスナックのママと、

友人として飲んでみた。

僕がいろんな飲み会に参加していることを話すと、「人生充実していそう」と思われることがよくあるけれど、飲み会の内容でいえば「楽しかった飲み会」と「苦痛だった飲み会」の比率は半々くらいだ。そしてもちろん、苦痛だった飲み会の帰り道は深くへこんだ。そのあとそのまま帰ることができなかった僕は、とあるスナックによく逃げ込んでいた。

そのスナックのママに悩みや葛藤を笑い飛ばしてもらうことで、苦痛を感じることがバカバカしく思えてきて、気付いたら常連のおじさんとカラオケでデュエットするくらいには回復することができていた。

つくづく僕は、行きつけのスナックがある人は、簡単に死なないと思っている。悩みや葛藤を自分だけのなかに閉じ込めてしまうと、それが蓄積されて取り返しのつかないことになることが多い。しかし、スナックのような吐き出せる逃げ場がある人は、悩みや葛藤が大きくなる前に対処することができるのだ。

僕の行きつけだったスナックは、僕にとって最たる逃げ場だった。そこのママはどんなときも一歩引いて聞いてくれて、自分を持っているからこそ出る言葉をくれる。僕はそんなママを心から尊敬し、つい甘えてしまっていた。このスナックがある限り、僕はいろんなことに失敗できる。そんな勇気さえくれる場所でもあった。

そんなスナックが、あるときコロナの影響で廃業してしまったのだ。コロナ禍になってから一度も足を運ぶことのできなかった僕は、あまりに突然の知らせに言葉が出なかった。僕はママのことを「スナックのママ」として慕っていたから、彼女のプライベートな一面にはあえてふれないようにしていて、だから連絡先も交換していなかった。その廃業の知らせも、交流のあった元常連さんから聞いた。

そのスナックがなくなったということは、ママにとっての舞台と、僕や僕みたいな人たちにとっての逃げ場がなくなったということだ。それなら他の逃げ場をまた探せばいいとか、そんな簡単な話ではない。どこでもいいわけではなくて、当時の僕にはあのスナックが必要だった。

それからしばらくが経ち、コロナ禍が一旦落ち着いて飲み会が解禁されたタイミングで、元常連さんからまた連絡が届いた。

「これからママと飲みますが、よかったら一緒にどうですか」

あまりにも急な誘いだった。飲み会が解禁されたとはいえ、まだ完全には安心できない状況下ではあった。そんななか飲みに行くのは、はたして正解なのか。自問自答を繰り返した結果、ただ純粋に、今度は僕がママにお酒をついであげたいと思った。それに、この機会を逃したら、ママと一生飲めなくなるかもしれない。そんな“最悪”を想像したら、行かないわけにはいかなかった。

久しぶりに会ったママは、少し痩せたことを除いてほとんど変わっていなかった。「プライベートでも化粧はケバいんだな」そんなことだけで安心できたのを、今でも覚えている。

久しぶりのママとの会話はとても楽しくて、彼女の安心感は本物だと改めて感じた。その空気感に触発されて、僕はいつものようにママに相談しそうになった。しかし、もう「スナックのママ」じゃない彼女に相談するのは違うと思い、言いかけた言葉をひっこめると、敏感なママはその僕の素振りに気づき、「聞くよ」と言ってくれた。

「そのかわり、これからは私の悩みも聞いてね。ママとお客さんっていう関係じゃなくて、これからはひとりの友人として」

それからその日は、僕と元ママ、元常連さんの友人3人で悩みを言い合い、笑い飛ばし合って、解散間際に新しい友人として彼女と連絡先を交換した。

彼女は元ママとして、行きつけのスナックがなくなった僕の逃げ場をなくさないでくれた。今はその場所が、友人としての彼女の逃げ場にもなっていることを、願ってやまない。

◇

エピローグ

この3つのエピソードは、あくまで僕の冒険物語。そこでは、飲み会でよくもてはやされる「コミュニケーション能力」なんてものは、そこまで重要じゃなかった。むしろそれより、「行く」ことで起こるかもしれないなにかへの「興味」がその冒険のモチベーションになっていた。

楽しそう、つまらなそう、合いそう、苦手そう…。そんな確証のない期待や憂いで決めるのではなく、なにが起こるかわからない冒険に「興味」を持てるかどうかで、「行く」か「行かない」かを決めてみる。そんな選択の仕方が、あってもいいのかもしれない。

そして、これはなにも飲み会という名の冒険に行こうという啓発文ではない。すべての冒険に「行く」を選択した人間が、どのように戦い、傷つきながら経験値を上げていったのかという、超個人的なPLAY記録である。

デザイン:くろいしえりな

執筆:しげやまけいすけ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?