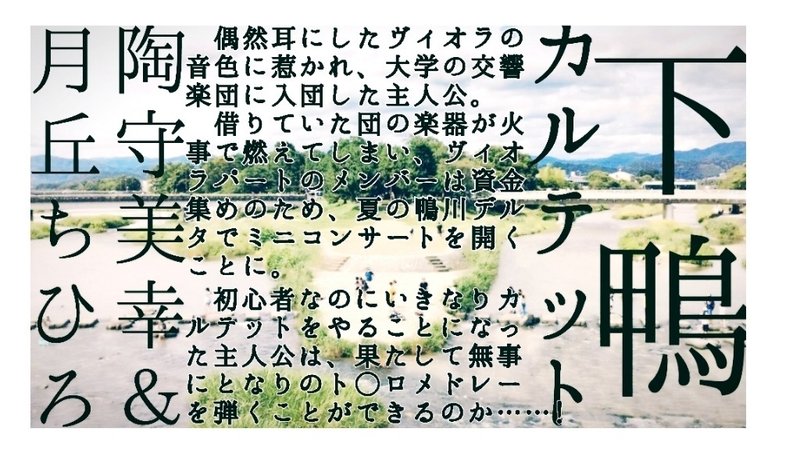

下鴨カルテット part A

♬有料部分には、おまけとして長編版のプロローグのプロット前半約1650字を収録しております

♬構想中の長編作品の一部読切版の短編です。part A〜Cまで、各5000字程

♬2023年7月のぽんつく堂さんのすりすり会参加作品

♬月丘ちひろ氏には主にキャラクターを担当していただきました

蝉がわんわんと川の両脇で大合唱している。太陽が傾いた空に浮かぶ入道雲は、食堂で盛りすぎて失敗したソフトクリームみたいだ。

賀茂大橋を市バスと乗用車が途切れなく行き交い、すぐ脇ではカップルや子どもたちが、はしゃぎながら千鳥石と亀石を渡っている。

そこまでは、いつもの鴨川デルタの風景だ。

デルタの舳先には、想定を遥かに超える数の人が集まっていた。僕らのカルテットを聴きにきた聴衆だ。

不意に、脇腹に何かが刺さった。

「うひっ」

ヴァイオリンの弓を僕に突き刺しているのは、宝塚歌劇にでも出てきそうなイケメン女子だ。彼女はペットボトルを差し出してくる。

「飲んでおけ」

「ありがとう」

あまり汗かきでない僕は、暑さに弱い。顔が赤くなっていたのかもしれない。

「緊張してるのか? ピアノを弾いてるときの自信はどうした」

「人前でヴィオラを弾くのは初めてなんだぞ。下手くそだし、弾いてる間は観客の顔が見えるじゃないか」

「いちいち考えすぎだ。念願の、私との共演だぞ。楽しめ」

「隣じゃなきゃ意味がないし、きみもヴィオラを弾いてないと」

彼女は、ふっと笑った。

「今日は練習どおりにやればいい。でも、ライブでそれではつまらない。私についてこい」

もう一人のヴァイオリン奏者であるメガネ男子が肩を叩いてくる。

「ハルキ、ここからは楽しもうぜ」

チェロを抱えたふわふわ巻き毛の女の子が、僕の右隣の椅子に陣取った。眼鏡越しに眩しい微笑みを投げかけてくれる。

「みんなに楽しんでもらえるメドレーにしようね」

僕は頷き、汗ばんだ掌をズボンで拭った。

「ありがとう。よろしく」

♬♪♫

大学に入学し、交響楽団に入団してから、まる三ヶ月が経とうとしていた。

はじめての定期演奏会が先週に終わり、緊張で張り詰めていた練習場は、のんびりした雰囲気になっていた。

初心者としてヴィオラパートに入った僕は、授業とバイトがない日は夜中まで、ほとんどずっと練習場にいる。

先輩たちによる週に一度の一回生レッスンと、プロオケ団員の先生の週末のレッスンのお陰で、ようやく安定したロングトーンが出せるようになってきた。左手も覚えはじめたし、これから出来ることがどんどん増えていくことを想像すると心が弾んだ。

そんな矢先、恐ろしい知らせがヴィオラパートを襲った。

『やばい! きのうの夜に楽器庫が燃えたらしい!』

朝一番にヴィオラのグループメッセに回ってきた連絡を見て飛び起きた僕は、チャリを飛ばした。

弦楽器庫は木管の練習場を兼ねている小屋だ。弦楽器の練習場――大学側から何度も建て替えの話が出ている大正時代の木造建築――に隣接している。

小屋があったはずの場所には、無惨にも黒焦げになった骨組みだけが残っていた。

団員が集まっていて、ヴィオラのパートトップである高嶺さんが呆然と立ち尽くしていた。

彼女は僕に気付くと、ヴィオラが誇る最高峰の美貌を歪めた。

「ごめんね。一回生のみんなが使ってた学校楽器ぜんぶ……六台とも燃えちゃったわ……」

「出火原因は何だったんですか」

「『大失恋翼賛会』とかいう団内組織の、深夜の闇鍋大会」

高嶺さんに代わって答えたのは、一回生のヴァイオリンパート所属の阿部令二《アベレージ》だ。

彼は、顔も性格も演奏の腕も平均的である。変人しかいないこの大学の、わけても個性と我が強すぎるヴァイオリンパートの中では重宝されるタイプだ。けしからんことに、入学してたった三ヶ月の間に彼女を作っている。

「だいしつ……? なにそれ」

「定期演奏会後の打ち上げでフラれたアホな連中らしいぜ。でも、高嶺さん、火災保険くらい掛けてますよね?」

高嶺さんは遠い目をした。

「もう切れてたのよ。不幸中の幸いは、たまたま誰も個人楽器を置いていなかったことと、練習場への延焼がなかったことね」

僕は、もう一度小屋の跡を見つめた。三ヶ月間、一緒に頑張ってきた楽器は、跡形も何もなくなってしまっていた。

その日、高嶺さんは曲乗りしていない四回生も含めた在学中のヴィオラパート員を練習場に集め、緊急会議を開いた。

大失恋翼賛会は、弁償の旨を団に伝えてきたが、学生数人の財力ではすぐに小屋を立て直した上で楽器を六台も揃えられない。ケースと弓を含めると、最低でも一台で二十万円弱かかるのだ。

定演や夏の演奏旅行で予備楽器が必要なこともあり、弁償金とOB会の余剰金などで、一台はなんとか間に合った。

問題は、僕を含む初心者の一回生が三人いるのに、楽器がその一台しかないということだった。僕らが個人楽器を買うまでの間は四回生が好意で楽器を貸してくれることになったけれども、高価なものだ。気を遣う。

高嶺さんは沈鬱な面持ちで、指揮台の上に乗せたパイプ椅子から僕らに呼び掛けた。

「このところ部員が不足がちなヴィオラにとって、学校楽器が足りないということは新歓に響く痛手です。例の組織は四年分割払いで弁償すると言ってきましたが、少なくとも来年春までに、あと二台欲しい。皆さんの知恵を貸してください」

二回生の先輩が、一般に向けて寄付のお願いをしてはどうかと意見を出した。SNS宣伝に加えて、レストランなどでの演奏バイトの依頼の折にチラシを配って窮状を知ってもらおうというものだ。

次に初心者仲間の一人が一回生四人を代表して手を上げた。

彼は童顔だが顔の造作はまあいいほうで、ふつうにしていれば海外俳優のように髪を掻き上げる癖も似合う、芦屋のお坊ちゃんだ。でも、広いおでこが見える瞬間は某魔法学校のいじめっ子にしか見えない。それで僕は、マルポイというあだ名をつけた。

「一回生は、夏以降、寄付募集告知を目的にミニコンサートを行いたいと思っています。初心者でも積極的に参加するつもりなので、ご指導のほど、よろしくお願いします」

「今年の一回生は、やる気があって嬉しい限りだわ。上回生もやりましょう」

マルポイは高嶺さんの輝くオーラにあてられたせいか、俯きながら両手で前髪をファサ……と掻き上げた。僕は笑いを噛み殺した。

「ところでミニコンサートって、ヴィオラだけでやるの? それともカルテットを組むのかな? そこで笑ってるハルキくん?」

「カルテットですか。やりたいかもしれないし、やりたくないかもしれませ……ウッ」

同回生で唯一のヴィオラ経験者である紅一点が、前を向いたまま僕の脇腹に弓の先を刺してきた。

誰が彼女に『軍曹』などという武骨なあだ名を付けたのかは定かでない。が、宝塚にでも出てきそうな長身と筋の通った目鼻立ち、ストイックな性格、そして男より男らしい言葉遣いをする彼女に相応しいことは、間違いない。

「どっちだ、ハッキリしろ」

「やりたいけど、まだ曲らしい曲も弾けないから他のパートの人に迷惑をかけると思う」

「夏には弾けるようになると思うよ。一回生で交流するのもいいし、他のパートの先輩と組んで教えてもらうのも、いい練習になると思うな」

意識高い系な高嶺先輩の目はキラキラしている。

「よし、一回生は全員カルテットをやりましょ。合宿の発表会にも出れば、最近のヴィオラは一味違うぞっていうアピールにもなるわね」

マルポイは首を九十度以上捻って、デコにシワを寄せながら目をかっ開いて威嚇してきた。

「富士野にだけは負けねー!」

鼻の穴も微かに拡がっていた。

それで限界突破してしまった僕は、咳き込んで笑いを誤魔化した。

「別にコンテストじゃないだろ」

「いいわね、コンテスト!」

高嶺さんが嬉しそうに口を挟むが、マルポイは顔を赤くしながら僕に唾を飛ばしてくる。

「てめー、俺の顔見るたびに笑いやがって」

「きみがいつもいつも僕に突っかかってくるからだ。何が気に入らないんだよ」

「その喋り方が気に食わねえんだよ!」

「あ、そう。きみはもうちょっと、自分の恵まれた顔面を有効活用する方法を研究したほうがいい。僕の腹筋のためにも」

先輩たちも笑い出して収拾がつかなくなる。

僕の喋り方は、馴れ馴れしくて下町くさいマシンガントーク方言を隠したくて習得した標準語、のつもりだ。それが某国民的小説家の文体に似ているらしく、ハルキと呼ばれるようになってしまった。

高嶺さんが指揮棒で譜面台をカッカッと叩いた。

彼女の完璧すぎる笑顔――目は一ミクロンも笑っていない――を前にした僕らは口を閉じた。

「ミニコンサートの詳細が決まったら教えてね。もちろん、困ったら私たちにも相談して」

帰り際もマルポイがガンを飛ばしてきたので、からまれてバイトに遅刻しないよう、素早くチャリに飛び乗って逃げた。あいつとは相性が悪い。主に、あいつの顔と僕の腹筋の。

♬♪♫

翌晩、練習場にいたヴァイオリンパート所属の同回生のアベレージと伊達にミニコンサートの話をしたところ、二人は興味を示してくれた。

伊達は一回生にしてファースト入りを目されているほど上手いのだが、とにかく性格と存在がうるさい。

「夏の合宿でアベレージとカルテットをやるつもりしてんだけど、ハルキもやらね? その練習も兼ねて、ついでに河原でミニコンサートやろうぜ」

僕は、ギシギシ鳴るボロい椅子に体育座りしながら、バイト先のスーパーで手に入れた見切り品のカップラーメンを啜っていた。

湯気の向こう側で、伊達は昨日と違う伊達メガネを上げながらジョジョ立ちしている。効果音の文字が見えてきそうだった。目に入れないほうがいい。

「ついでに出来るようなレベルじゃないよ、僕は。でも一緒にやってくれるなら、すごく助かる。で、チェロは? 草木さんしかいないよな」

同回生のチェロは男女一人ずつで、男子は練習場にほとんど来ない幽霊部員だ。

僕らの頭に浮かんだのは、ふわふわした髪の毛にメガネが埋もれている、極度に人見知りな女の子だった。

アベレージが声をひそめる。

「草木萌と意思疎通できるか?」

「わからない」

「とりあえずハルキ、声かけろよ。ヴィオラのためにやるんだぜ」

僕はラーメンのスープを口に流し込み、チェロが溜まっている正面入口のほうに歩いていった。

草木さんはチェロを弾きながらゾーンに入っているのか、僕の気配にも気付かないようだった。譜面台の正面に立って呼びかけると、彼女は椅子のまま後ずさろうとして失敗し、後ろの本棚に頭をぶつけた。チェロが後ろに傾いたので、僕は慌ててネックを掴んだ。

「ご、ごめん」

「ふ、ふえ、ふ、富士野くん、な、なに?」

たぶん五デシベルぐらいの音量だった。周りの音にかき消されて、ほとんど聞き取れない。

でも、まだ一度も話したことがないのに、名前を覚えてくれているとは意外だった。

僕はミニコンサートの話をして、頭を下げた。

「無理にとは言わないから、考えてくれたら嬉しい」

ふわふわくるくるの前髪と眼鏡で隠れて草木さんの目は完全に見えない。が、頷いてくれた。

「わ、わたしでよければ、い、いいよ」

「ほんと⁉ ありがとう! むさいメンツでごめんな」

「む、むさくはない、と思うけど」

草木さんは、大きなぬいぐるみを抱きしめるようにしてチェロにしがみついた。

「よ、よろしく……富士野くん」

その翌日、カルテットメンバーは練習場の外に集まり、曲決めをした。

まず、僕が弾けるレベルの曲に限られるので、前もってヴィオラの先輩たちに候補曲を絞ってもらっている。

楽譜をめくっていたアベレージが声を弾ませた。

「ねこタクシー! 伝説の曲だ」

どうやら昨年の夏の演奏旅行のとき、この曲でテンションを上げすぎた高嶺さんが本番中に弦を切ったらしい。

「ハルキも弦が切れるぐらい弾き散らかせば?」

「弾くだけで精一杯だって」

草木さんがなにか言葉を発した。

「ん? なに?」

「トロロメドレー、いいと思う。富士野くん、飛ばし、できる?」

「ううん、まだ」

「じゃあ、ヴァイオリンの二人に教わって。きっと大丈夫」

アベレージは、ピアノで言うスタッカートを連続で弾くようなものだと教えてくれた。

「エンディング曲さ、後半はハルキ祭だな」

胃が痛くなってきた。でも、伊達も僕の胃のことなどお構いなしに「いいじゃん、やろーぜ、トロロメドレー。最悪、譜面を簡略化すればいいし」と乗り気になっている。

確かに、一般に向けて弾くなら、クラシックよりも耳なじみのある曲のほうがいいだろう。

「わかった。この曲にしよう」

時期については、ヴィオラの一回生で相談した結果、オープンキャンパスに合わせることになった。部活紹介の際に宣伝し、高校生たちにも帰りに立ち寄ってもらおうという算段だ。場所は下鴨デルタ。

懸念は、時期が試験期間直後であることだった。オープンキャンパスは毎年八月上旬に行われている。もしも誰かが再試験となって日が被った場合、出られなくなってしまう。

早いうちに先輩から過去問を貰うか買うかしておくほうがいいぜ、とアベレージ。さすが世渡り上手だ。

「よし、それぞれ一週間かけてさらってきて。まずはハルキの特訓だな。みっちりやるから覚悟しとけよ」

伊達が例のポーズを取る。僕は肩をすくめた。

「お手柔らかにお願いする」

【part Bにつづく↓】

【カルテット曲の参考動画↓】

↓購入者限定公開

【おまけ・長編版プロローグのプロット前半】

ここから先は

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?