三浦春馬という才能を大事にしない国ーー主演作『天外者』公開に寄せて / 「イケメン」の押し付けは必要なかった

初出/2020年12月10日論座-朝日新聞社の言論サイト

最後の主演映画『天外者』が公開

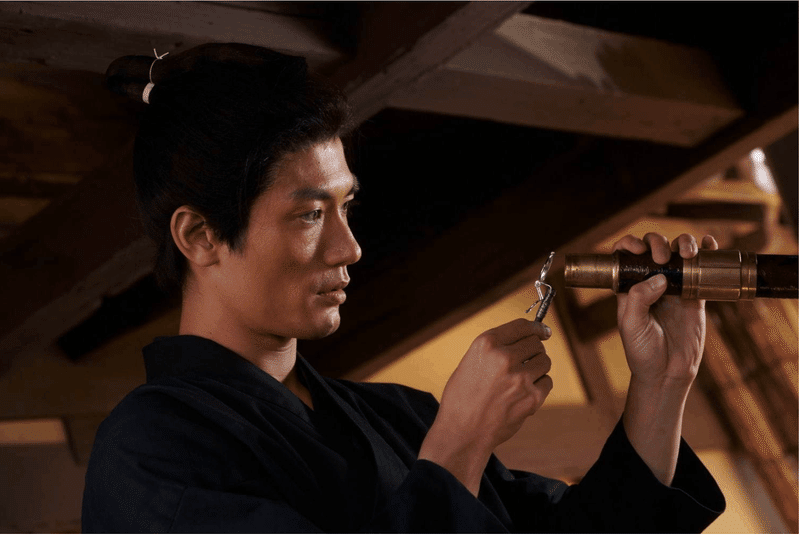

12月11日から三浦春馬、最後の主演映画『天外者』(てんがらもん)が全国公開となる。多彩な才能と表情を持つ俳優・三浦の素晴らしさが広く再認識される好機となるだろう。

監督は『利休にたずねよ』(2013)の田中光敏監督。三浦は幕末から明治初期にかけ活躍した実在の人物、五代友厚に扮する。幕末藩士から役人、実業家へと転身を重ねながら、同志とともに新しい日本を夢みた時代の改革者だ。三浦が魂を吹き込む五代の生き様は、混乱期にある現在の日本にも示唆を与えてくれるだろう。

明治維新前後、列強国は市場獲得の矛先を日本に向けた。仏商人は電信設置、米商人は鉄道設置の願いを出すも、五代が外資の参入を阻止している。翻って現在の日本は新自由主義の名の下に、議論の深まりもないまま、国益を失いかねない法律(改正種苗法ほか)が次々成立したり、RCEP(地域的包括的経済連携)に署名したりしている。コロナ騒ぎは目くらましにもなっている。その危うさに気がついている国民はどれほどいるだろう。本作は様々な見方ができるとは思うが、ぜひ「春馬さん、かっこいい」だけではなく、この映画をいま見る意義も積極的に読み取ってほしい。

さて、筆者は三浦の逝去報道があった夏以降、彼の姿を追いかけてきた。にわか追っかけで恐縮であるが、最初の発見は、彼が想像以上に多様な顔を持つ俳優だったことだ。

わかりやすい例が、年上女性を虜にするBMXライダー役の『ラスト ♥シンデレラ』(2013)と、筋萎縮性側索硬化症(ALS)で車イス生活の患者となる『僕のいた時間』(2014)。この2本のドラマの放送期間は半年しか違わないが、顔も佇まいもあまりに違う。彼がテレビの番宣に出る時は、それぞれの役の青年、広汁と拓人がひょっこり抜け出てきたように存在していた。

見かけばかり口にする日本の病

三浦が出演したテレビ番組を見て気になったのが、周囲からのイメージの押し付けである。彼を「イケメン」あるいは「爽やか」と紹介することが異様に多かったのだ。共演者は「外見のイメージを褒めるのは良いこと」という意識を無条件に共有しているかのようだった。

しかし、イメージの押し付けは人格無視にも通じる行為だと思う。これは、芸能界に限った話ではなく日本では大変根深い現象だろう。

昔から高学歴・高収入・高身長を示す「3高」なる言葉が飛び交ってきた。とかく日本人は他人を見かけや属性でカテゴライズし、評価することがコミュニケーションの手段として定着している。ある意味日本的な病だと思うし、差別を生む温床にさえなっているのではないか。少なくともフランスのテレビ番組で、ルックスや属性を前面に出してトークをするという設定は考えられない。一歩間違えば差別行為になることは常識だ(とはいえ、フランスは警察が率先して人種差別をする社会でもあり、また別の根深い問題が存在する)。

2011年、仏女優のカトリーヌ・ドヌーヴが「徹子の部屋」に出演した回を思い出す。この時、まず黒柳徹子はドヌーヴを「世界一美しい女優さん」と紹介。

そして、「どうしていつまでも美しいのかと聞かれるでしょう?」「お化粧しないで出かけることはあるのですか」などと質問した。また、番組内でドヌーヴが出演した19年前のVTRが流されたが、その時の黒柳の質問もまた「本当に美しいですが、キレイはどこから来てるのですか」。思わず苦笑した。

なぜそんなにも「美貌」というフィルターから、ドヌーヴを見ないといけないのか。フランスではこういう質問はあり得ないから本人も呆れたのではないか。

とはいえ、黒柳と言えばテレビの草創期から活躍するプロ中のプロ。この手の質間も含め、視聴者の興味のレベルに合わせたサービス精神の現れかもしれない。

「イケメン」より、中身も外見も「美しい人」

イメージの押し付けの問題に戻る。三浦の場合はバラエティ番組などに出ると、周りが「イケメン」フィルターを通して話しかけることが多かった。だから「さすがイケメン」「イケメンなのに意外」といった話の展開になりがちだった。テレビはわかりやすさを優先するから、出演者をキャラ化してサクサク進めたいのかもしれない。内面を通してその人にじっくりと向き合うことは、テレビのリズムではまどろっこしいのだろう。

たしかに三浦は「イケメン」と呼びたくなる容貌だ。しかし、10代中頃から30歳までの約15年間を見ると、その変貌ぶりに驚かされる。

10代の頃はおっとりしてピュアで時に眠そうにも見える美少年。そのまま20歳前後までは色白で透明感のある王子様オーラが印象的で、年上の男性陣からは弟のように「カワイイ」と言われている。

それが「ラスト♥シンデレラ」の23歳あたりから色気が加わる。だが、そのままイケメン路線には走らず、難役や異色の役を果敢にこなし、ハードモードな役者人生を歩き続けた。

作品と深く向き合う中で、精神的な学びや葛藤があったのかもしれない。20代半ばからは顔つきに大人の深みが滲み出る。

29歳で演じたサスペンスドラマ 『TWO WEEKS』(2019)の頃になるとワイルドさも漂わせ、父親役もハマり役に。凝縮された濃密な時間を命を燃やしながら生きたのだと思う。

もしも彼のことを一言で表現するなら、「イケメン」よりは、中身も外見も「美しい人」。ただし「美しい人」フィルターでは物足りない。ツイッター上では「#三浦春馬のここが好き」というハッシュタグがトレンド入りしたが、笑顔はもちろん、聡明な努力家、天然で優しく、正義感もあり、私服がちょっと残念といった具合に、多様な彼の魅力がファンによって書き込まれている。

彼の「親切エピソード」も事欠かない。そこからうかがえる周囲に払う敬意と、どんな人にも寄り添える天性の共感力は、人間を理解する役作りにも自然と活かされていたと思う。

彼は研究熱心な演技派だが、イケメンキャラが付いてまわったことが俳優としての評価を曇らせることはなかっただろうか。イケメンが主役を張るのは「顔が良いから当然」。反対に容姿が売りでない作優が主役を張ると「演技がうまいから」「人間的な魅力があるから」と見られやすいのではないか。

イケメンのレッテルは三浦にとっては邪魔だったかもしれない。

研究熱心な"必殺仕事人"の素顏

近年、三浦はテレビに出ると、職人作優としての素顔が滲み出ることがあった。2018年12月にNHKの情報番組「あさイチ」に出た時のこと。「言ってみたい台詞」として、田村正和が『若さま待捕物帳」で使った「血飛沫(ちしぶき)あげて、あの世へ逝きやがれ!」を、時代劇の声量で凛々しく決めてみせたのだ。ちょっと前まではほのぼのトークをしていたのに、突然本気の併優モードに切り替わったのである。周りの人には想定外だったろう、スタジオは一瞬固まり、司会者もフォローを忘れていた。

とはいえ好きな仕事について話す三浦はイキイキしていた。本人はこういった研究熱心な“必殺仕事人”の顔こそアピールしたかったのだと思う。

また、2019年9月にNHK仙台の地域情報番組「大好き 東北 定禅寺しゃべり

亭」に出演した時のこと。役作りのヒントとして舞台プロデューサーから勧められたエドワード・D・イースティ著「メソード演技」の考えを披露。それは「動物の動きを演技に活かす」というもので、舞台『罪と罰』に出演した際に実際に使ったという。思慮深く狂気じみたラスコーリニコフを表現するために毒蛇の動きを取り入れたのだ。三浦は実際に毒ヘビの動きを首や体全体を動かしてみせたが、怪しくクネる動きに会場の目は釘付け。三浦には「イケメンですね」などと振るのではなく、こういう話をもっと聞き出してほしかった。

イケメンキャラが演技派の評価を曇らせたかもしれないと書いてきたが、そんなぼんやりとしたイメージではなく、実際にプロからの評価は抜群に高かった。

自らオーディションを受けて仕留めたミュージカル『キンキーブーツ』

(2016)のドラァグ・クイーン役では、読売演劇大賞の杉村春子賞を受覚している。

彼に対する評価の高さは、制作サイドから本人に指名のオファーが次々舞い込むことにも現れていた。舞台『地獄のオルフェウス』(2015)で三浦と初めて組んだ英国の演出家フィリップ・ブリーンは、一緒に仕事をして彼の才能に惚れ込んだ。舞台『罪と罰』(2019)で再度日本で芝居を作る際、真っ先に三浦に白羽の矢を立てた。「脚本家としても、この役を演じてもらいたいと思う作優は、世界中どこを探しても彼の他には考えられません」(ブリーン)(2018年6月7日、SPICE )。

また、映画『天外者」の田中光敏監督も三浦を適役としてオファーしたし、コロナ禍で上演が途中で中止となったミュージカル「ホイッスル・ダウン・ザ・ウィンド 〜汚れなき瞳〜』もオファーがあった。「”ただ歌や芝居がうまいだけでなく、舞台の上でしっかり映える人を置きたい”というプロデューサーの熱い想いに、やる気が沸き上がりました」と本人が語っている(2020年1月5日、CREA )。

さらに、2021年に上演予定だった日英共作ミュージカル『The Illusionist-イリュージョニスト -』もやはり指名された。また、舞台の仕事を通してシンガーとしても着実に実力をつけていた彼は、トニー賞主演女優賞受賞の歌姫シンシア・エリヴォが出演するミュージカルコンサートにゲスト出演を果たしたが、これもご指名である。つまり、日本にいながらにして外国人からのオファーがひっきりなしだったわけで、それは彼の実力の賜物だ。外国に日本の事務所からの出演ゴリ押しは効かないだろうから。

このように、その道のプロは三浦の才能を高く買っていたし、それに応えられるよう本人も並外れた努力を続け結果を出していた。このまま行けば放っておいても、三浦のことを「イケメン」と括ること自体が失礼なのだと、多くの人が察知できるくらいの大きな存在になれたはずだった。それは本当なら、そう遠くない未来だったのではと思うのだ。

次稿は、おそらく三浦とは肌が合わなかったであろう日本のエンターテイメント界の問題に触れたい。

※著者注 / 文章・画像等の内容の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。ルールを守った引用はokです。「論座」初出時に編集部経由でお借りした写真の使用は避けましたが、作品宣伝のポスターやスチールなどは使用しております。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?