連載日本史155 大御所時代(2)

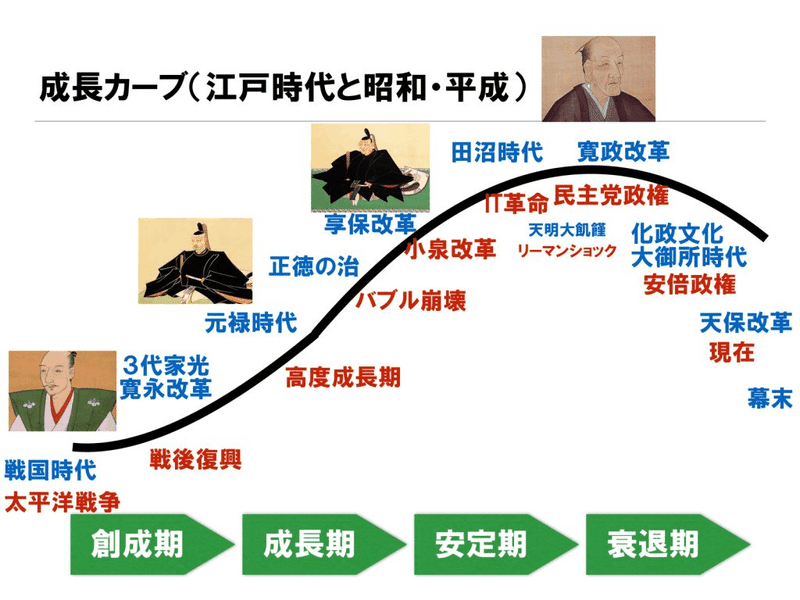

江戸時代中期以降の政治史を見ていると、改革による引き締めと、その反動による放縦とが交互に現れることに気づく。その大きな背景には、幕藩体制自体の制度疲労がある。いわばエンジンが古びて金属疲労を起こしている車を、こまめにシフトチェンジしながら、できるだけ長く使い回そうとしている印象だ。エンジンそのものの劣化は如何ともしがたいが、享保・寛政の二度にわたる改革は、徳川政権の賞味期限を延ばすのには少なからず役立ったようである。家斉が五十年にわたって政権を維持できたのも、吉宗や定信の改革の成果を受け継いだおかげだと言ってもいいだろう。とはいえ、大御所時代も末期となった十九世紀半ばの天保期には、エンジンの劣化はもはや手のつけられないレベルに達しつつあった。

1833年、天保の飢饉が起こった。幕府は天明の大飢饉の経験を生かし、江戸市中に二十余りの救い小屋を建てて流民たちを収容したものの、翌年以降も不作が続き、各地で一揆や打ちこわしが続出した。物価は上がり、農村から出稼ぎで都市に流入する貧民が増え、治安も悪化した。1837年には、大坂町奉行所の元与力で陽明学者でもあった大塩平八郎が、飢饉に対する町奉行の無策に憤り、「救民」の旗を掲げて武装蜂起した。反乱は半日で鎮圧され、平八郎は自害したが、元幕臣の反乱に政権は動揺し幕府の威信は失墜した。

大塩の乱と前後して起こった各地の一揆は、単に年貢の軽減や圧政の緩和を求めたものではなく、中下層民たちが支配層全体を攻撃したもので、俗に世直し一揆と呼ばれ、階級闘争の色合いを帯びていた。甲斐の郡内騒動、三河の加茂一揆などがこれにあたる。越後柏崎では、国学者の生田万(よろず)が大塩門弟と称して乱を起こした。幕藩体制の制度疲労は、誰の目にも明らかになっていた。

五十年にわたる大御所政治を現出した徳川家斉は、1841年に六十八歳で世を去った。根本的な体制変革には手をつけず、場当たり的な現状維持政策を続けてきた家斉であるが、ひょっとしたら彼には幕府の行く末が見えていたのかもしれないとも思う。改革には少なからず痛みが伴う。どうせ崩壊していく定めならば、無理な改革で各方面に新たな負担や痛みを強いるよりも、対症療法で当面の痛みをごまかしながら徐々に衰退していく方がいい。そんなふうに考えていたのではないだろうか。政権衰退期の政治家としては、それはそれでひとつの達観ではあると思われる。もちろんその分だけ、次の世代の指導者が大変な思いをすることになるのだが。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?