連載日本史223 大正から昭和へ

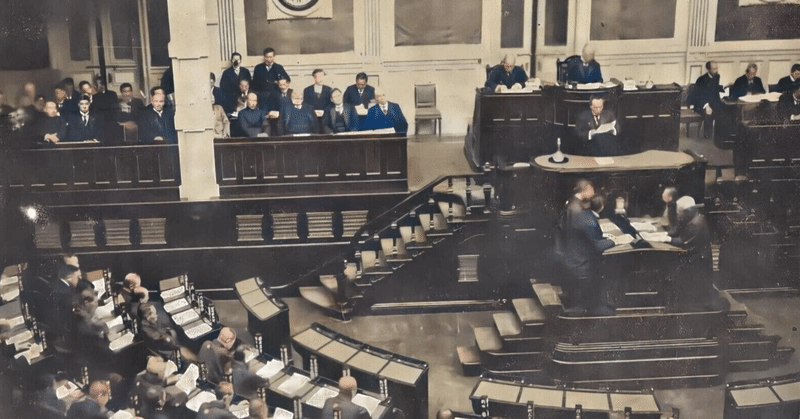

関東大震災で日本経済は大きな打撃を受けた。京浜工業地帯は壊滅状態で、震災手形は決済不能となった。山本内閣は支払猶予令(モラトリアム)を出して混乱防止に努め、日銀も特別融資を行ったが、不況はなかなか回復しなかった。震災の翌年、貴族院の支持を受けた枢密院議長の清浦圭吾が首相に就任すると、憲政会・立憲政友会・革新倶楽部の三党は提携し、普選断行、貴族院・枢密院改革、行政整理をスローガンに掲げ、憲政擁護運動(第二次護憲運動)を起こした。総選挙の結果、護憲三派が圧勝し、憲政会総裁の加藤高明が三党連立による護憲三派内閣を組織した。

加藤内閣は幣原喜重郎の協調外交路線を基本として日ソ基本条約を結び、ソ連と国交を樹立し、シベリア出兵を終結させた。1925年には選挙権から納税要件を外し、普通選挙制を実現したが、選挙権は25歳以上の男子に限られ、女性の参政権は認められなかった。当時の日本政治の常識では、「普通」に女性は含まれていなかったのであろう。

男子普通選挙法と同時に成立したのが治安維持法である。これは関東大震災後の緊急勅令(治安維持令)の流れを引くもので、国体(天皇制)の変革や私有財産制度(資本主義体制)の否認を目的とする結社への参加者を厳しく処罰することを定めたものであり、思想統制や拡大解釈の危険性を危惧する声もあったが、政府は数の力で押し切った。普選法の成立と日ソ国交樹立による社会主義者の勢力拡大への恐れが法案成立の背景にあった。後にこれが処罰対象の拡大と厳罰化に向かい、予防拘禁制度まで付け加えられ、近代法史上まれにみる弾圧法として猛威を振るうことになるのである。成立当初は7条に過ぎなかった治安維持法は、太平洋戦争中には65条にも膨張していたという。

護憲三派内閣は何を護ろうとしていたのだろう。普遍的な意味での「人権」でなかったことは確かである。普通選挙法の施行と協調外交の推進には憲法の精神と国際秩序を守ろうとする意思が感じられるが、そこには女性や社会主義者などの権利は顧みられておらず、植民地の人々の権利もなおざりにされていた。そういう時代だったと言ってしまえばそれまでだが、彼らが成立させた治安維持法が「普通」ではない人々を排除し、後にその「普通」の範囲が徐々に狭められて、異質な者を徹底的に弾圧する動きがエスカレートしていく過程を見ていると「護憲」の二文字が空しく思えてくるのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?