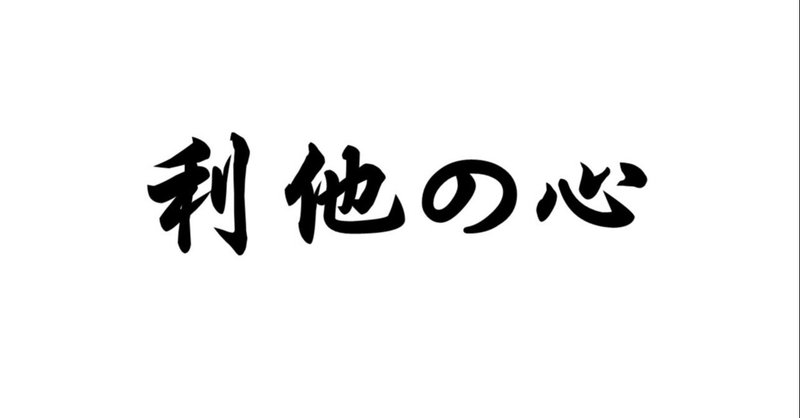

利他について①

優しすぎるのは良くないんだ

では、利他とは結局何なのか。

下記の著書から引用して、まとめてみたいと思います。

~「利他」とは何か~

著者 伊藤亜紗/若松英輔/國分功一郎/磯崎憲一郎

2021年3月22日 第1刷発行

特に、第一章の伊藤亜紗さんによる

「うつわ」的利他 - ケアの現場から

に書かれている内容が

非常に秀逸だったので、こちらをメインに綴ります。

▶著者はもともと「利他嫌い」

著者は、もともと利他主義という立場にかなり懐疑的な立場

→なぜか?

障害をもっている人たちの調査、そして関わる中で、利他的な精神や行動が、むしろ「壁」になっているような場面に遭遇してきた。

「困っている人のために」という周囲の想いが、結果として全然本人のためになっていないと感じることが多くなっていった。

それらの想いがきっかけで、「利他」を真正面から研究したいと、考えてみたいと「利他」の研究にのめり込んだ。

▶「利他」は自己犠牲?

利他と言うと、自己を犠牲にするイメージがありませんか?

利他的な社会というのは、みんなが互いに少しずつ我慢しなければならない社会なのでしょうか。

あるいは、共感の問題。

利他に共感が必要だとしたら、共感できる人にだけ利他的にふるまい、共感できない人に対しては、利他的に振る舞わらなくていいのでしょうか?

▶利他は自分のためになる?

★合理的利他主義

経済学者 ジャック・アタリの考える利他主義

アタリは地球を救うために利他主義の重要性を強く主張してきた

―利他主義とは、合理的な利己主義にほかなりません。みずからが感染の脅威にさらされないためには、他人の感染を防ぐ必要があります。利他的であることは、ひいては自分の利益になるのです。ー

合理的利他主義の特徴は「自分にとっての利益」を行為の動機にしているところ

「利他主義」という言葉は、フランスのオーギュスト・コントによって19世紀半ばに提唱されるようになった、造語のひとつ。

このとき、コントは「利他主義」を「他者のために生きる」こと、つまり、自己犠牲の意味合いを強く持って指していた。

こうしたコントの考え方からすると、合理的利他主義の考え方は、まさに「ルーツをひっくりかえす」発想

▶私にできる最大の「善」

★効果的利他主義

利益を動機とするという点で、合理的利他主義の特徴をさらに推し進めたのが、「効果的利他主義」

英語圏を中心とするエリートの間でかなりの広がりを見せた考え方

哲学者 ピーター・シンガー

ー効果的な利他主義はシンプルな考え方。「自分にできる"いちばんいいこと”をしなければならない」というもの。

ポイントは、「いちばんたくさんの」というところ

→最大多数の最大幸福、つまり「功利主義」の考え方

幸福を徹底的に数値化し、たとえば、1000ドルを寄付しようとする場合、それをどの団体に、どのような名目で寄付すると、もっとも多くの善をもたらすことができるのか。を考察し、定めることによって、効率よく利他を行おうとすること。

例)

盲導犬1匹養成するのに、4万ドルかかる。

これは発展途上国でトラコーマという目の病気を400~2000人治療できるだけの金額に相当する。

じゃあ、こっちにお金を寄付したほうが、多くの人が救われるよねという考え方。

▶共感を否定する「数字による利他」

効果的利他主義は、なぜここまで数値化にこだわるのか。それは利他の原理を「共感」にしないため

→なぜか?

最近、親せきがガンで亡くなったから、ガン治療の研究団体に寄付しよう。

職場に視覚障害の人がいるから、盲導犬育成団体に寄付しよう。

こんなふうに考えるのが、共感にもとづく利他。

日本風に言えば、「ご縁」があったものに対して施しをしようとする。

ところが、共感にもとづいて行動してしまうと、ふだん出会うことのない遠い国の人や、そもそもその存在を意識していない問題にアプローチできないという矛盾を生んでしまう。

例)

利他心が非常に強かった、優秀な若者の話。

オックスフォード大学の大学院に進む道を蹴って、ウォール街に就職した。利他とは対極にも思える、生き馬の目を抜くような金融街に飛び込んでトレーダーとなった。

これまでの価値観であれば、他者のために働きたいと思う若者たちは、NPOに就職したり、社会企業家になったりあるいは研究者になったり…

ところが、彼は限られた給料しかもらえない仕事に就いて、その1割を寄付するよりも、ウォール街でめいっぱい稼いで、その給料の半分を寄付したほうが、他者のために働くには効果的だと考えた。

彼の目標「貧困にあえぐ子どもたち100人の命を救う」

結果として、わずか1~2年で成し遂げた。

▶背景にある「地球規模の危機」

共感が否定される背景にあるのは、私たちがいま地球規模の危機にあるという現実。

もし地球上のすべての人がアメリカ人の平均レベルの生活をしようとしたら、それを支えるのに必要な資源を確保するためには、地球5個分が必要である。

環境破壊問題以外にも、感染症の問題、格差の問題、人権や宗教をめぐる問題…

人間がこうした地球規模の問題にうまく対処できない根本的な問題は、人間の想像力の貧困さなのではないか?

いや、想像力そのものは貧困ではないのかもしれないが、想像力では捉えられないほどの量と複雑さで人々の活動が相互に、かつ未来にわたって影響し合う世界をつくってしまった。

このような、想像しがたい膨大で複雑なネットワークを目の前にして、合理的利他主義や効果的利他主義が「理性」を強調するのは、ある意味当然のこと。

つまり、地球規模の危機は「共感」では救えない。

「近いところ」に関わろうとする共感では。とらえることができない。

▶好かれる人になりましょう?

みなさんは、合理的利他主義、効果的利他主義についてどう思われたでしょうか?

例えば、「共感」の問題。

近いところや似たところに向かう共感である限り、地球規模の危機を救うためには役立たないのは、彼らのご指摘通り。

加えて、共感はもっと身近な他者関係でもネガティブな効果をもたらすことがある。

なぜなら、「共感から利他が生まれる」という発想は、「共感を得られないと助けてもらえない」というプレッシャーにつながる。

これでは、助けが必要な人は相手に好かれるようにへつらっていなければならない…ということになってしまう。

これは、あまりにも窮屈で、不自由な社会。

▶魚を与えるのではなく、魚の釣り方を教える

しかしながら、同時に違和感も覚えますね。

最大の違和感はやはり数字へのだわりです。

本当に数字は利他への道なのか?

利他は寄付することだけではないはずですが、数字にこだわる限り、金銭や物資の寄付という数値化しやすいものがもっとも効果的であるかのような印象を抱いてしまう。

加えて、数値化という価値観を問う必要がある。

数値化は長い目で見た時に、本当に私たちの社会を利他的なものにするの?

例)

寄付を行うことと、それが寄付先の人々を幸せにしているかは別問題

ネパール、チベット、メキシコ、アフリカ…などで移動診療所の活動を行ってきたジョアン・ハリファックスいわく、

国際援助団体は支援プログラムが現地に与える影響を祷文に調査していないという問題を指摘している。

人道支援として拠出された数百万ドルが国庫に入ったまま、政治的混乱に巻き込まれて、使われていなかったり、支援物資が空港に放置されて留め置かれていたりする。

▶数値化によって消える利他の感情

例)①イスラエルの託児所

イスラエルの6つの託児所で、子どものお迎えに来るのが遅れた親たちに罰金を課すことにした。託児所としては、親に時間通りにお迎えに来てほしかったが、罰金制度を導入したところ、かえって遅刻する親が増えてしまった。

→なぜか

「託児所のことをおもって時間通りにお迎えに行こう」という考えが消えた。

むしろ、罰金さえ払えば、時間に遅れてもいいんだ。

自分たちの都合のいいように行動して構わないんだ。と考える親が増えた。

例)②ボストンの消防署

月曜と金曜に欠勤する消防士が多いことが問題となり、管理職の人たちは、病欠は15日までとする制限を設け、これを超えた場合は減給にするという制度をつくった。すると、クリスマスと元日の病欠連絡が前年の10倍になった。数字で管理されることを侮辱的だと感じた消防士たちが、欠勤を増やす結果となってしまった。

現場のために行動するという倫理規範が、「数字」という管理が入ったときに、この現場は倫理的、感情的なつながりで回っていないんだ…

とスタンダードが変わってしまった。

インセンティブや罰が、利他という個人の内面の問題を数字にすり替えてしまい、利他から離れる方向へと人を導いてしまう可能性が大いにある。

▶数値化と説明責任

現状を把握するために、数値化は重要な作業。

しかし、人が数字に縛られてしまうとき、その行為からは利他が抜け落ちてゆく。

★「測りすぎ」がもたらす弊害

数字が目的になってしまい、人は「数合わせ」さえすればよいという考えに陥ることが多い。

例)アメリカで施行された「落ちこぼれ防止法」

生徒間の学力差をなくすために、全国各地で学力を測定するための共通テストが行われるようになった。ところがこのテストスコアは同時に、教師や校長の昇給を左右するインセンティブにもなってしまった。

→なにがおこったか?

●テスト科目以外の授業時間が減った

●テスト対策的な内容の授業が中心となった

●学力の低い生徒を「障がい者」にカテゴライズすることによって、全体の平均点を向上させるという、まさかの出来事が起きた

「落ちこぼれ」を失くすという本来の利他的な目的が歪められ、「数字が人を見えなくする」怖さ

私たちはあらゆる労働が数値によって評価される時代を生きている。

その指標が本当にその労働を正しく評価しているのかどうかは分からない。ひとまず数値化しやすいものが数値化され、それを最大化するために働くという逆転現象が起こっている。

→なぜ?

「客観的」にみえる指標に基づいて生産性を判断し、管理することができるから。

次回に続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?