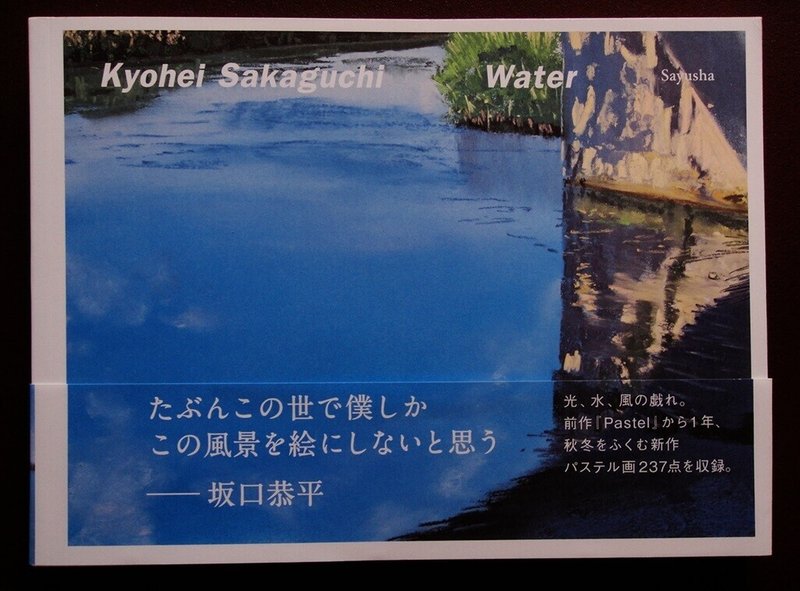

坂口恭平『Water』

『Water』(左右社)は、坂口恭平の第二パステル画集。前作『Pastel』の126点に対し、倍近い237点のパステル画を収録している。その分、本のサイズは小さくなっている。横位置の絵の大きさはそのままで(さすがに縦位置の絵の上下はダウン)、狭くなったのは周囲の余白である。余白が広い方が、じっくりと鑑賞気分に浸れるので、広いにこしたことはないが、これは、税込み3,300円という値段据え置きとトレードオフと割り切るべきである。

坂口恭平のパステル画に、解説は要らない。たとえそれがどこのどの場所であるかを知らなくても、その風景がどこかで見たことがあり、なにかしら懐かしい場所であると感じずにはいられない。私たちがよく知っているあの街、あの道、あの山、あの海、あの空にひどく似ている、時にそのものであると感じてしまうのである。

今日のパステル画3枚目。畑の入り口。 pic.twitter.com/q1awFIj7Yb

— 坂口恭平 (@zhtsss) January 4, 2021

→『Water』p90

坂口恭平が描く風景は、東京や北海道、尾道、琵琶湖などに家族旅行や仕事で出かけた時のものを除き、白川、江津湖、有明海、雲仙普賢岳、阿蘇山など、ほとんどが九州の熊本周辺の風景である。

それでいて、私たちの知っているあの場所、あの風景に似ている。その場所を通ったあの刻、あの瞬間(モーメント)の、あの感覚に似ているのである。

坂口恭平は、絶景を求めない。たとえ、阿蘇山や江津湖、雲仙普賢岳など、世の中で絶景と呼ばれるものに似た対象、構図を描こうとも、それはたまたまそこにあったから、近くにあったからである。

今日のパステル画。阿蘇の車道。 pic.twitter.com/sN20LrWBeD

— 坂口恭平 (@zhtsss) November 23, 2020

→『Water』p50

坂口恭平はただの道路、ただの海、ただの山、ただの住宅、ただの水面、ただの草むら、ただの空を好んで描く。遠近法による構図の緊張感でさえも必須ではない。それらはただそこにあるだけで素晴らしい。そこに光がある限り、そこに色が、影が存在する限り。坂口恭平は、日常性の中で見失われた、物や場所に潜む輝きを解き放つのである。

今日のパステル画。高橋の橋の下。 pic.twitter.com/VLWjb5A7pD

— 坂口恭平 (@zhtsss) June 22, 2021

→『Water』p215

風景を再現するのに、最も使われるのは見慣れた角度からの、見慣れた構図に収めることである。写実派の絵画とはそのようなものだ。それを解体したのは、印象派の画家たちである。セザンヌは、静物や風景を、コーディネートされた色の塊によって存在として表現し、モネは色を帯びた光の粒子によって、物や風景の刻々の表情を表現した。

印象派の熱心な研究者である坂口恭平は、言葉のレベルでも、作品のレベルでも、その影響を隠さない。時に、その作風は、ゆらめいたタッチのゴッホに寄り、光と色彩の洪水のようなモネに近づき、静物や樹木や山を色の塊としてとらえるセザンヌに似る。実験として、さまざまな画家の作風を取り入れながらも、そのまま取り込まれることなく、その間を揺れ続ける。

今日のパステル画。秋の阿蘇。 pic.twitter.com/qdsBHgaMWt

— 坂口恭平 (@zhtsss) November 4, 2020

→『Water』p54

一つの固定したスタイルを持たないこと。完成を目指さないこと。スタイルはいったん作り上げられると同時に、解体される。緻密に構成された絵の次には、子供の落書きのようなラフな絵、抽象画になりきらないような色とタッチだけの絵が来ることもある。それはクリシェの罠にとらわれないための坂口恭平の自由の戦術なのだ。

印象派に寄せつつも、印象派を内部から超える表現はないものか。坂口恭平は、そのソリューションをクオリア、質感の表現の中に見い出す。マクロのレベルではなく、ミクロのレベルにおいて、写実的であること。ミクロ写実派だ。水の波紋、反映を描き出すだけでは十分でない。透過した水の向こうの土や砂の起伏、表面のところどころに浮かぶ木の葉や木屑、水面から突き出た茎、それらすべてが、逆に偏在する水のイデアを表現する。打ち寄せる白い波頭、返す波の黒い影、水面のきらめきを描くだけでは十分でない。砂浜のところどころから飛び出した黒い石と、それによって流れを変える水の存在を描かなくてはいけない。水の層が薄くなるほどに、空を映す青さは淡くなり、茶褐色の土の色が支配的となる。

今日のパステル画。松原海岸の浅瀬。 pic.twitter.com/bEqJ3X75hh

— 坂口恭平 (@zhtsss) February 1, 2021

→『Water』p89

レオナルド・ダ・ヴィンチが手記の中で記した光と色の法則を、坂口恭平はそのパステル画の中で、職人的な技をもって、探求し続ける。水面と波打ち際の魔術師、坂口恭平は、このようにして生まれたのだ。

だが、驚異的なのは、これらすべてがパステルによって描かれていることだ。パステルという画材は、手軽ですぐに誰でも描ける反面(幼稚園児や小学生が使うクレパスもオイルパステルだ)、油絵のように、完璧で緻密な画面構成を行うには限界がある。ソフトパステルはぱらぱらと崩れやすく、手を汚す。色のついた手は、つねに画面を汚すリスクがある。また、濃い色を描いた後の、薄い色は画面に定着しにくい。さらに、油絵や水彩画のように、あらかじめ色を混ぜることができない。色数の不足を補うために画面の上で色を混ぜようとすると、色にムラが生じる。そして鮮やかさが失われる。原色の持つ色ヌケがなくなるのだ。だから、パステル画を描く人の多くは、パステル画特有の表現、淡い色の線を中心に、部分的に着色したような絵を描くことが多い。淡いピンクや黄色、緑や茶色、水色や紫色が、パステルカラーと呼ばれるのも、そのようなパステル表現の産物だろう。

だが、手数をかけて描かれた坂口恭平のパステル画は、Webや印刷で見る限り、油絵と見分けがつかない。コントラストの強い、原色に近い色調。塗りムラなく、画面の隅々までコントロールされた解像度の高さが、傑作とされる作品には特徴的である。いくつかの秘密がある。一つはパステルそのものだ。最初父親の贈ったファーバーカステルのソフトパステルからスタートした坂口恭平は、色々なパステルを試してみた後、シュミンケのソフトパステルへとたどり着く。120色にとどまらず、やがて400色のソフトパステルへとアップグレードする。色数の多いシュミンケのパステルでは、空や水、山や森、樹木や花などで、それらの色をすべて頭に入れ、コントロールできるなら、ぴたりとはまる色が見つかる。色を混ぜて濁らせることもない。鮮度を失わないままに、描かれた対象に迫る唯一無二の色が語りかけてくるのである。パステル画を描く前の坂口恭平は、抽象画のようなアクリル画を描き続けていたが、それは時に大胆で鮮烈、だが同時に微妙で繊細な色彩の実験のような絵画であった。まだ坂口恭平が、パステル画を描き出して、二年に満たないが、短期間での成功も無から生じたわけではない。このアクリル画での色のトレーニングがパステル画の色彩コントロールの基礎となっているのではなかろうか。

もう一つの秘密はその描き方にある。坂口恭平は、まず画面全体を、基調となる色で下塗りする。パステルを画面上に荒描きしては、指でむらなく伸ばし、白紙の部分を消してしまう。その後、奥の方から手前へと色のレイヤーをアニメ的に重ねてゆく。つまり、頭には完成形に向けて、どの順に何をどう塗ればよいのか、設計図ができていることになる。坂口恭平は、建築的手法で、パステル画を描いているのである。パステル画は、細い直線を描くのが苦手だ。それでも、細く先を尖らせたパステルで、坂口恭平は複雑に重なりあった電線を描こうとする。やり直しはきかない。外せば下の空を汚してしまう。スリリングな綱渡りの勝負。

一見なんの変哲もない、田舎でよく見かけるような「住吉の橋」も、複雑に配置されながら破綻なく描かれた電線に目を凝らして見れば、究極の職人技、超絶技巧で描かれていることに気がつくのである。

それじゃおやすみね。全然寝ないゲンと風呂怖いと言うから一緒に入ってたら起きちゃったけど寝るねー。住吉の小さな橋^_^ pic.twitter.com/iMJUkWY54R

— 坂口恭平 (@zhtsss) May 16, 2021

→『Water』p159

坂口恭平は、つねにとどまることを知らない生成変化の人である。横へとあらたな技術のレパートリーを増やし、らせん状に回りながら、開拓済みの分野でも、次のステージへと進化してゆく。すでに準備段階にはいっている、次なるパステル画集『Pastel 3』では、また新しい風景、新しい表現を見せてくれることだろう。

今日のパステル画。水たまりの水を飲むシャネル pic.twitter.com/XlUjdQEfVw

— 坂口恭平 (@zhtsss) September 5, 2021

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?