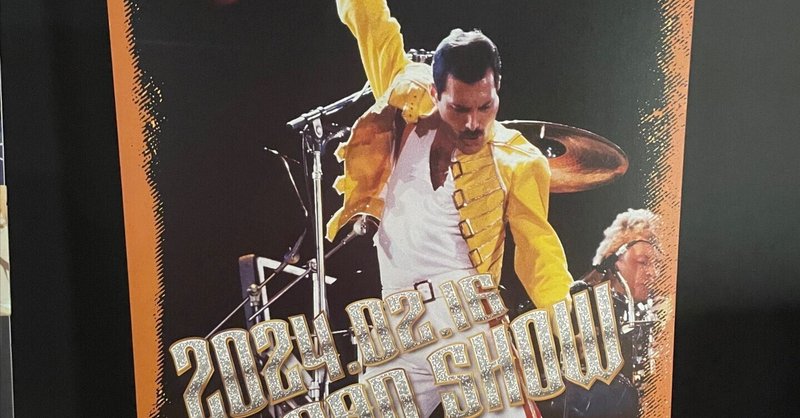

映画『フレディ・マーキュリー』を観る

上映を知ったのは書店のポスターだった。

この書店は通勤途中の地下街から直通で勤務先から徒歩2分ほどと、私にとってこの上なく便利で都合の良いロケーションにある。

本来なら毎日立ち寄ってもおかしくない。

でも、立ち寄る、立ち寄れるのは月に数回と数えられてしまうほどしかない。

残業が多い職場というか、職種なので、閉店時間に間に合わない。

本と映画の共通点は何だろう?

本屋に行く人は映画を観る人が多いのだろうか?

この本屋では映画のポスターやチラシをよく見かける。

私は地上階まで映画のポスターを見に行くこともある。

エスカレーターに乗るとコの字に囲むようガラスの腰壁が見えてくる。

そこに上映中、上映予定のポスターが貼ってあるのだ。

『フレディ・マーキュリー』のポスターを見たのは、確か去年の暮れだったと思う。

その時は、まだ先だよなあと思っていたのも束の間、気がつくと上映は終盤に差しかかり、朝イチと最終、2回の上映になっていた…

またやってしまったと思いながら、最終に行く羽目になる。

夜の外出はまったく気が進まないけれど、見逃すと後悔する。

平日のレイトショーは観客も少なかった。

それでもフレディの、クイーンのファンにとっては必見の映画かもしれない。

ポツポツとひとりの人も多いが、数人の女性グループも何組かいた。

なぜか男性は全員がひとりだった。

場内を見渡し、各々が判るほどの観客しかいない。

上映時間は1時間足らずと短かい。

途中、私は当時のことに思いを馳せずにはいられなくなった。

当時というのは、フレディが亡くなった1991年のことだ。

作中でBBCのDJ、ポールのインタビューシーンがあった。

彼がAIDSについて語っていたのだ。

あの頃はコロナのように誰もが感染する病気だと考えられていなかった。

世間の認識は、あくまでも特定の人たちが感染するものだった。

特定とは、ゲイ、バイセクシュアルのこと。

彼の言葉を聞いてると、動悸がしてきた。

もしコロナのように誰もが感染する病気だと考えられていたら、今が変わっていたかもしれない。

私はあの時代を生きていたし、AIDSがどう語られていたか身をもって知っている。

ゲイカルチャーの盛んなNYで、彼らと街中ですれ違ったり、同じ空間、例えばクラブやバーでとなりあっても、自分が感染する可能性は低いと思っていた。

私だけではなく世間の認識はそうだった。

でも、それは正しくなかった。

治療や治療薬の開発に時間がかかったのはそのせいかもしれない。

コロナとAIDSを比較するつもりはないけれど、時代や医学の進歩だけで頷けない。

もっと早く正しい認識がされていれば、今は違っていた。

今もフレディは存命だったかもしれない。

今もステージに立って歌っていたかもしれない。

今もピアノを弾いていたかもしれない。

こんな風に、今まで考えたことはなかった。

当時を振り返り、ポールは自身の無力さを滲ませているように映った。

短い、とても短い、辛い映画だった。

どこかで私は罪の意識を感じていた。

私てさえそうなのだから、フレディの身近にいた人たちは比ではない。

あの時代を知っている人たちは、どこかで似た痛みを感じると思う。

コロナ禍を経て、その想いはさらに強くなる。

この映画の制作にあたりポールがインタビューを受けたことを知ると、フレディは喜ぶと彼は語っていた。

嬉しそうだった。

だから辛くても彼は当時を思い起こし、カメラの前で語るのだ。

死とはなんだろう…ふと思う。

彼の中でフレディは生きている。

フレディがいたかもしれない今を、私は想い描こうとした。

場内が明るくなっても、すぐに立ち上がれなかった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?