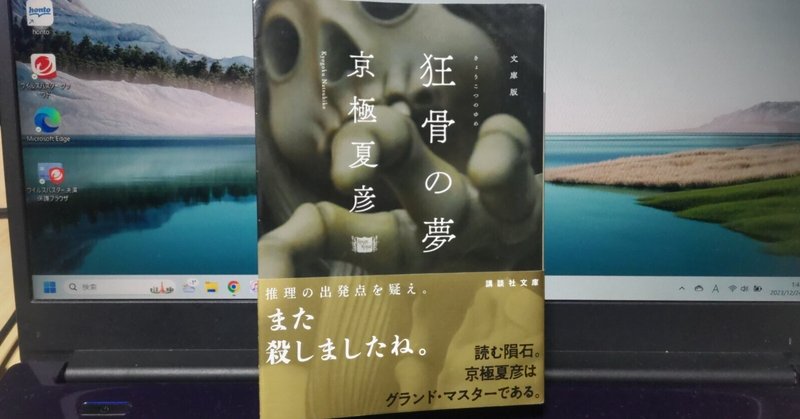

12/21 『狂骨の夢』を読んだ

中学生の頃に読んだ『姑獲鳥の夏』と『魍魎の匣』を少し前に再読してからの、満を持していよいよ踏み出した未体験の京極堂というわけである。そしてそれは矢ッ張り難物だった。『姑獲鳥』と『魍魎』を再読して、なんだ結構スイスイ読めるぞ、さすがに10年前とは読者力がダンチだ……とか思っていたが、なんのことはない、再読だからスイスイ読めてただけだった。初読の京極堂はやっぱり手ごわい。しかし、楽しい。ジョギングを始めて、少し慣れてきた頃の感覚に似ている。

冒頭の「朱美」の夢と現実の混淆から、伊佐間と「朱美」の邂逅、そして降旗と白丘の宗教論と精神分析論、更にそこに齎される「朱美」の告解と、さながら百物語のように、謎に塗れた物語りが点々と語られていく。ただこの時点で既に読者にだけ「この朱美ってさっきの朱美と別人なんじゃないか……?」とは疑わせている。てっきりもうネタが見えてしまったか、俺の推理力が京極夏彦の思惑を上回ってしまったかと勘違いしかけたけど、そうじゃない。それくらいは予め開示しておかないとその後からどんどん溢れ出てくる夢と幻想と謎の洪水に翻弄されていよいよわけがわからなくなるから、要石となるそのトリックだけ仄めかしてわからせ、メタ視点から読者に楔を打ち込んでいたのだな。極めて高度な情報操作術。実際助かった。それがなければ何度「早く来てくれーっ京極堂ーっ!」と叫んでいたことか。

そしてようやくお出ましになった(物語の展開的にはむしろみんなで押し掛けてたけど。ちょっと面白い絵面だった)京極堂によって解き明かされていく事件の全貌、そこに関わっていた要素や伝説、勢力を一望してみると、それだけ見ればまるで壮大な伝奇アクション映画でも作れそうな面子だ。神の骨をめぐって幾多の奇ッ怪な集団が大抗争を繰り広げる聖遺物争奪戦……になりそうなものを、本作は妖怪ミステリに仕立て上げている。その上争奪戦を「あんなものは蹴球みたいなものだ」と言い放つ。髑髏サッカーて。それはそれでけったいな映画のようだ。

民江の障害がもたらす認識の齟齬と、それによって引き起こされた一連の悲劇はそれはもう紛うことなき悲劇であるんだけれど、ただどうしてもほのかにアンジャッシュみを感じてしまってよくない。本作が刊行されたのが1995年、アンジャッシュ結成は1994年でデビューしたてだからまだすれ違いネタは生まれてなかったろうし、刊行当時にそんな目線は書き手も読み手も意識してなかった筈だが……どうなのかな、ここまで入り組んだ構造にしてるのは、なんか「限界までやってやろう」もしくは「やり過ぎなくらいやってやったぞ」というような意気込みを感じないでもない。当時のミステリ業界、盛り上がってたのかなとか思ったり。

複雑に絡み合うどころじゃない、絡み合って縺れ合った上でおどろおどろしい構造物のようになっていたその骨組みも、1本1本抜き取り崩してみれば、そこに残るのはみすぼらしい妄念の残滓。髑髏の不気味さは恐怖の対象でもあるが、大事な肉やら臓器やらが全て腐り落ちた後も無駄に図太く残る様は滑稽にも映る。栞に描かれた踊る骸骨もなんかカワイイ。本文中で「骨は基本的には身体の芯なのに、頭蓋骨だけは脳を守るガワになる」というようなことが言われていたが、そんな中身とも外身とも言い難い半端さ、不安定さが、悲劇とも喜劇ともつかない怪談を生むのかもしれない。

ところで山田正紀氏による解説でなるほどと思ったが、京極堂という探偵は、探偵としては異常なほど「常識人」だ。べらぼうな博覧強記であること以外は、言っていることなど逐一まともで、それ故に様々な妄執を抱えた登場人物たちの憑物を落とせるのか。まあ近くに探偵としてまっとうに異常でまっとうに非常識な探偵がいたり、関口君はこんだけ京極堂と一緒にいながら事件のたびに不安定になるから、それでバランスをとっているのか。木場や伊佐間も含めると、ちょっとした中年探偵団なんだよな、このシリーズ。今後も彼らが一致団結して事件に当たるのかどうかはまだわからないが、続くシリーズも楽しみに読んでいきたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?