作家のこだわり?

◉Twitterで芦辺拓先生の、こんなつぶやきが流れてきました。

当代一の作家某氏は非常に視点に厳密で、たとえば視点人物にとって初対面の人物が「芦辺です」と名乗っても「アシベです」と書かねばならない。なぜならその時点では漢字を知らないはずだからだと。名刺を出されて初めて漢字表記してよいが、そこにルビが振ってなければ小説本文でもつけるのは禁止。

— 芦辺 拓 (@ashibetaku) June 7, 2023

……という具合だそうだが、ここまで厳密ならばやっと理解できる。よく三人称客観視点で「……なのかもしれなかった」と書いてあると(佐野洋氏がよく使ったらしい)、「誰がそう思ったの?」と混乱したものだ。結局、「視点」の問題は僕の手には負えないというのが結論であります。

— 芦辺 拓 (@ashibetaku) June 7, 2023

この作家氏の話をしてくれた編集者は、ずっと僕の作品の視点がルーズなのを注意してくれていたが、もう直る見込みがないとあきらめたか「もう芦辺さんは神の視点でいいです。ロマンとしての探偵小説の世界をただ一人行ってください」と。いや、僕も今流行りの特殊設定ミステリとか書きたいのですが……

— 芦辺 拓 (@ashibetaku) June 7, 2023

ヘッダーはMANZEMIのタイトルロゴより、平田弘史先生の揮毫です。

◉…▲▼▲▽△▽▲▼▲▽△▽▲▼▲…◉

■キャラの性格描写?■

この話、例えば……

「アシベです」

「あしべ? どういう字を書くのかね?」

「字画が少ない方の植物の芦に、辺境の辺です」

…ぐらいの会話を入れないと、作家の自己満足に見えなくもないですね。あるいは、

「アシベです」

「あしべ? どれ名刺を…ああ、芦辺か」

とか? でも、毎回そんなやり取りを作中に入れるんですかね? まだ 名刺が普及していなかった時代の作品の場合はどうするんでしょうか?

いやだって、リアリティを追求したら、

「名刺を切らしていまして」

「その〝あし〟は草冠に偉の旁の葦かね? それと蘆屋道満の蘆かね? 木村蒹葭堂の葭かね?」

「あ、いや一番シンプルな芦です」

「では〝べ〟は辺見マリの辺かね? それとも異字体のどれかかね?」

みたいな事態を挿入し、本編とは関係ない会話を毎回、延々とやるのか…と素朴な疑問が。

もちろん、読者にはどうでもいいけれど作家のちょっとしたこだわりとしては、ありですが。でもそれは個人の遊びみたいなものにしか、思えないんですけど。

細かいことに拘るキャラの性格を、読者に示す会話としてなら、もちろんありでしょうけ。ですが登場人物が全員、名前の字に拘りのある性格でもないでしょうし。「そこに違和感を持つ読者がいて……」とか編集者は言うのでしょうけれど、そういう読者って本当に必要なんですか? 自分はむしろ「すべてのジャンルはマニアが潰す」という、木谷高明ブシロード会長の言葉を、ふと思い出しました。

■フィクションライン■

こんな逸話があります。 古今亭志ん生の得意演目『火焔太鼓』に登場する火焔太鼓、実際は神楽などに使われる大型の太鼓で、直径は2メートルほどもある超大型の太鼓なんだとか。コレを知った、志ん生の息子の金原亭馬生は、古道具屋が風呂敷で包んで背負って赤井御門守邸に持って行く描写はおかしいと、荷車に乗せて持っていく演出に変えたとか。これを聞いた志ん生は一言、

「だからおめぇの落語はつまんねぇんだよ」

物語を紡ぐとき、心に留めておきたい言葉のひとつです。

また手塚治虫先生の作品で、平安時代なのに登場人物が電話で会話する、なんて演出がありました。その思いっきりの良さに、驚嘆した記憶があります。 でも、漫画を馬鹿にしている某直木賞作家様なら、「だから漫画はレベルが低いんだ」とか言いそうですけどね。でもそれ、上下優劣の問題ですかね? そこも史実に沿って描くなら、遠隔地ゆえ手紙のやり取りをして数日かかるでしょう。でも数コマで処理し、笑いも誘う。

物語の本筋には、関係ない部分に、余計なページを割かず、大胆に演出する。そうやって、フィクション・ライン(リアリティ・ライン)を下げることで、細かい考証を言い募ってくる人間に、「わかった上でやってるんですよ」と事前警告してる部分もあるのでしょう。 漫画の絵を、写実的か否かで評価するのが、本質からズレているように。 考証が厳密か否かで作品を評価するのもまた、同じ視界狭窄ではないかと自分は思っています。

そんな手塚先生も、同じ医師から『ブラックジャック』の医療描写にクレームが頻繁につき、やる気を失われたとか。 本人が解った上でやってるデタラメに、いちいち間違いだ不正確だと言われては、ゲンナリするのは当然でしょうね。 物語が描くのは、歴史公証の正しさでも、医学的正確さでもなく、〝人間〟ですから。そうやって、多くの人間に医師を志すきっかけになった名作の、創作ペースを大幅にダウンさせたわけで。本人は善意のつもりだったのかもしれませんが、まさに角を矯めて牛を殺す行為でした。

■リアルとリアリティ■

もしこの登場人物が、芦という字をたまたま知らなかったという設定なら、

「字画が少ない方の植物の〝アシ〟に……」

「アシというと葦や蘆以外に、何かあったっけ?」

「草冠に戸の簡易慣用字体の芦です」

とかやるんですかね? 繰り返しますが、キャラを立たせるためにはありですが……。

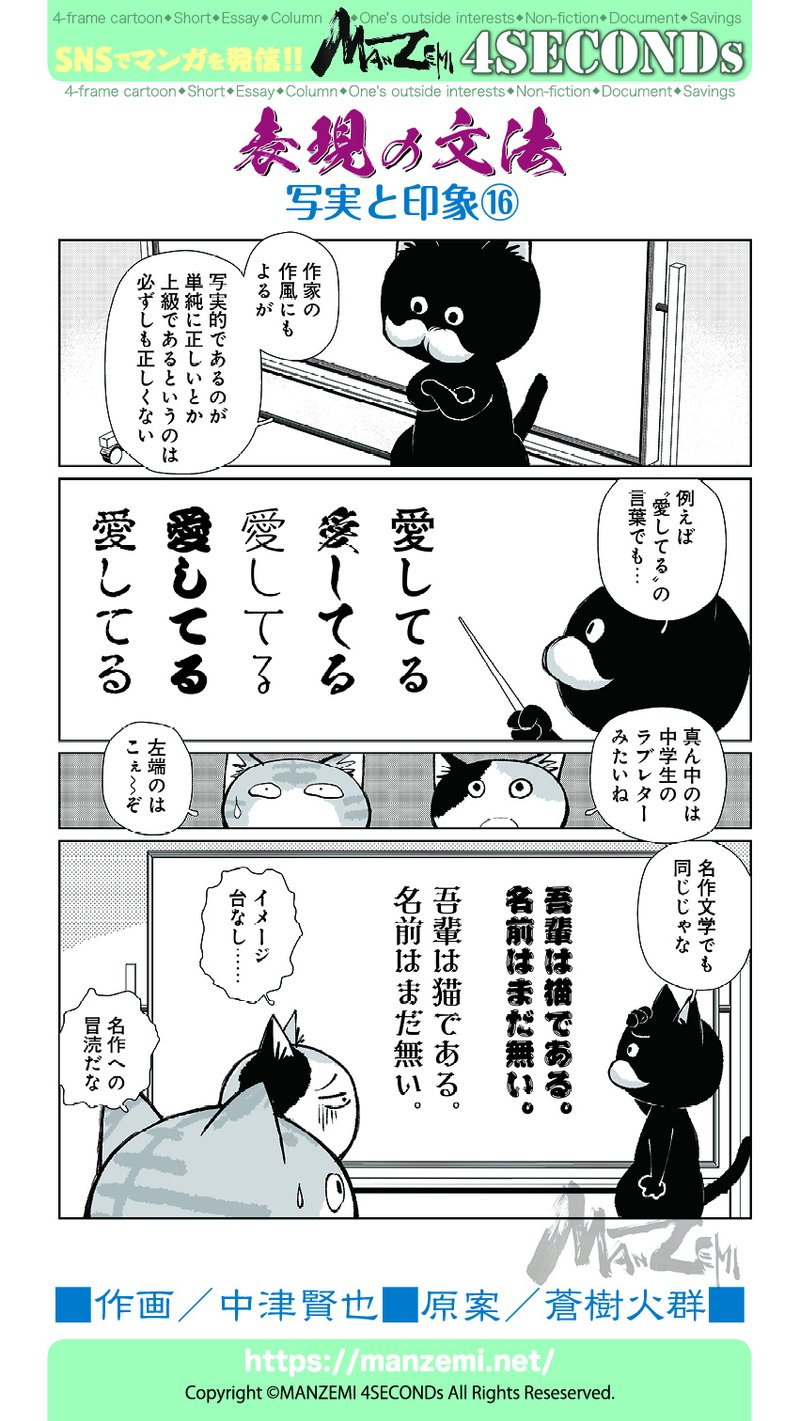

ここらへんは、こちらの『表現の文法』の考えとも、繋がりますが。漫画の表現でも、リアリティが上級でデフォルメが下等という考えが、Twitter上では根強くあります。でも、それは浅い浅い浅〜い考えに思えます。例えば、緻密なビルの描写をせずに、ビルのシルエットを簡単に描いて墨で塗りつぶし、そこに「新宿」とナレーションを入れれば新宿になり、「池袋」と入れればそこは池袋になる、という部分があります。

中津賢也『表現の文法』https://t.co/xt4jwq35k6#4SECONDs #マンガが読めるハッシュタグ pic.twitter.com/fOYyRsjjhc

— MANZEMI(マンゼミ)公式@漫画講座&制作 (@manzemi) May 13, 2023

画像も転載。

スーパーリアリズムなら意味があるかもしれないが、ぼくならサンシャイン60や東京都庁をリアルに描く時間を、ギャグのひとつでも考える時間にあてたい……と魔夜峰央先生の考えに、自分は賛成します。 その描写にどんな意味と効果があるか? 費用対効果の視点、閾値の視点、いろいろあるでしょう。繰り返しますが、作者の拘りも否定はしません。でもそれを素晴らしい拘りだと、称賛するのは ジャンルを潰すマニアの発想に思えます。

■プリンセスと魔法のキス■

必要があるなら緻密なビルの絵も描くし、不要なら描かない。 それは小説も同様だと思うんですが……。 杓子定規に視点がどうこう言うのは、違う気がします。 例えば、ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオが製作した長編アニメーション映画に『プリンセスと魔法のキス』という傑作があります。マイケル・アイズナー前社長は、『トイ・ストーリー』の大ヒットで、これからは3Dアニメの時代だと、2Dアニメの職人たちを追放したのですが。

この、クビにしたベテランの2Dアニメーターたちをジョン・ラセターは呼び戻し、その教えを3Dしか知らない若手アニメーターたちに継承させた結果、生まれた作品です。この映画のラストシーンは、けして写実的でもない、緻密でもない、華やかでもない、しかし感動的な絵が観客に提示されます。面白さの本質は3Dか2Dかにはないのです。たぶんそれは、小説も同じではないでしょうかね?

ずーっと悩んできた「視点」問題、やっとわかった。某一線作家氏のように知覚や認識まで徹底するならわかる。でも、そこまでいかないレベルでこれはOK、これは視点揺れと、一部作家の原則というよりは美学にもとづいて恣意的に決められているので混乱してしまったのだ。長年の僕の悩みをまどうてくれ。

— 芦辺 拓 (@ashibetaku) June 8, 2023

ということで、芦辺先生の方も結論は出たようです。繰り返しますが、作者のこだわりは否定しません。 でもそれは一例として提示するにとどめ、他の作家に求めることだとは思いません。

◉…▲▼▲▽△▽▲▼▲▽△▽▲▼▲…◉

以下は有料です。ただし内容的には大したことは書いていませんので、興味があって著作権法を遵守できる人だけどうぞm(_ _)m ただ投げ銭を出すよりは、お得感があった方がいいでしょうから。お年玉がわりに100円ぐらい恵んでやろうという、心の広い方だけお願いします( ´ ▽ ` )ノ

◉…▲▼▲▽△▽▲▼▲▽△▽▲▼▲…◉

売文業者に投げ銭をしてみたい方は、ぜひどうぞ( ´ ▽ ` )ノ