ICUの長い一日

晩年の父は、入院中だったか施設に入居していた頃だったかに、懇意にしていたヘルパーさんに、「戦時中に世話になった看護婦さんに会いにいきたい」と言っていたという。当時88歳になろうというのにしっかりフルネームを記憶していて、何かの拍子に同じ県内に居られるというのを知ったらしい。

これは推測だが、出征するはずの若き陸軍二等兵が病気療養で外地に行くのを逃れ、一命をとりとめた。敗戦間際のことだから劇的に感じとるものがあったのだろうか。神戸の震災後、父は家族内のゴタゴタもあり「もう財産をつかい果したるんや」と様々な募金活動に熱を入れ、亡くなる東日本の震災の年まで続けていた。

その募金先のメインがなぜ赤十字だったのかを不思議におもっていたが、亡くなった後に聞いたヘルパーさんの話でようやくつながった。時差はあるにせよ父なりの返礼だったのであろう。妻に先立たれ、家政婦から同居人となった女性とも別れ、ひとり暮らしの老人だった。

父の兄が沖縄で戦死したのち、兄の妻と彼は戦後十年あまりして夫婦になる(父は初婚。わたしが生まれた)のだが、もしも当時の父がちがう選択をしていたのなら、まったく違う人生がひらけていたのだろうか。十年も昔に聞いた父のことをあれこれ思い出したりしていたのは、ICUという特異な環境にいたからだとおもう。

その日はいつものように8時前のゴミ出しをおえ、4階まで階段を上りながら(4階建てのマンションでエレベータがない)、ちょっと息切れするなあと思っていた。

30分くらいベッドで横になり、水を飲みに行こうとしたところ、フラついて床に倒れてしまった。ドタッ。突然視界が斜めになりメガネもふっとび、何が何だかよくわからない。吐き気もし、苦しい。

もしかしたら、コロナ?

脳梗塞の再発?

こわいよおぅ。

不安に思いながら5分か10分か、うわうわ呻きながら床に倒れたままでいた。眼鏡がないので見えない。お腹がぐるぐるし、壁をつたい、便座に腰かける。パンツを下ろす。尻がすごい汗だ。おまけに下痢をしている。

どうしよう?

トイレを出てドテッと床に寝そべっていると、すこし楽になってきた。

頑張って立ち上がり、スペアのメガネが置いてある棚を手探りし、眼鏡をかける。ホッ。後ろを振りかえると、トイレの前に眼鏡が落ちていた。キッチンのものが散乱している。倒れるときにぶつかったのだろう。

這うようにベッドに戻り横になる。我が身に何が起きているのかわらない。

どうしよう?

救急車を呼んだらいいのか。しかし世の中コロナだしな。

時間の経過とともにいくぶん落ち着いてきたからしばらく様子をみようか、迷う。奈良にいる妻に電話をしようか。だけど心配させるだけかもしれないし躊躇する。思案。判断がつかないので、ご近所のSさんに電話する。

声は出たが、やっとだ。すぐに自転車で行くからといわれ、マンションの場所を教える。頑張って部屋の鍵を開けにいく。

Sさんと話して、病院に向かうことにする。タクシーを呼ぶか救急車か。「救急車は110だっけ?」と聞かれ、「119番」と救急に電話してもらう。ドヤドヤと狭い部屋に5人くらいの隊員さんがあらわれるまで10分くらいだったかな。あとで聞いたら、ちょうど出動して戻る途中だったという。これが一つ目の幸運だった。

「救命救急」の腕章をつけたひとに、ゴミだしからの様子を話す。話しているうちに状態がさらに落ち着いてくる。電話したのは失敗したかもしれない。後悔しはじめる。

血圧とか計測されながら、一昨年に脳梗塞を起してからお世話になっている病院名を伝える。担架が部屋に運びこまれ、バンドで担架にくくりつけられた。

自分で階段を歩いて降りることができそうに思えたが「じっとしていて」と止められる。数人がかりで急こう配の階段を下ろされる間、感謝と恐縮とで胸がいっぱいになる。引っ越しのときのオニイサンたちにもそうだったけど、こういうときエレベーターがないのが申し訳ない。

ああ、そうそう。救急車が来るまでの間にいちおう支度をしたのだった。トートバックに入れたのは財布、スマホ、保険証を挟んである名刺入れ。Tシャツ1枚、パンツ2枚、ハンドタオル。それにコンセントに挿していたスマホの充電器。病院の診察券を探し、読みかけの桐野夏生の新刊を手にしたのは覚えている。

救急車の中では意識もはっきりしていた。運んでもらった先はK病院。脳梗塞を起こしてから通院していることを救命のひとに伝え、病院から受け入れてもらえるということだった。

運ばれていく間、車内ではずっと担架で上をむいた状態で、救急隊員から連絡すべき家族を聞かれ、奈良に妻がいることとスマホに登録している電話番号を示した。離れて暮らしていることについて「単身赴任みたいなもの」と言った記憶がある。あとから知るのだが、妻が遠方にいて、救急車に友人ですと同乗してくれたSさんがいるのを「わけあり」と推察されたみたいだった。というのは後にSさんから聞いた話だった。ご迷惑をおかけしました。

後日Sさん宅に(ご夫妻には数回インタビューさせてもらってきた)お礼を言いにいったら、ダンナさんから「まあ、そうだろうねえ。だけどアサヤマさんは奥さんとなんで一緒に暮らさないの?」と言われてしまった。とにかくこの時点では「たいしたことではないですよ」と診断され、その日には帰宅できると考えていたのだった。

病院に到着すると、鼻の奥に綿棒のようなものを押し込まれる。コロナにかかっていないかを調べるもので、陰性。ここから記憶がおぼろげになるのだが、いくつか検査を受け、医師から「いま直ぐカテーテル治療に入りたい」と言われる。

「いますぐ、ですか?」「そう、いますぐです」。

「通常は本人もしくはご家族から同意書をいただくんですが、サインは無理ですよね」と問われ、口頭での「承諾」に同意する。病名は「急性心筋梗塞」。「ちょうどいまスタッフが揃っているので、これからすぐに治療にかかります」と言われる。これが二つ目の幸運だった。

考えている余地はなく、お願いいたしますと言うが、頭がついていけてない。そうか、きょうは帰宅できなさそうだな。

「奥さんへの連絡はどうしますか?」と問われ、遠方ですし治療後の連絡でいいです。動転させたらいけないからと言い、施術後に医師から電話してもらうということにしてもらう。

あのう、入院するんですか?

いまからするとトンマな質問だが、クールに「しばらく入院してもらいます。おそらくICUの方に」と言われ、アイシーユー? そんなに大変なのかとびっくりする。

脳内では、翌週にかけて取材のアポを入れていたのを思いだし、連絡しなきゃ。きょうの午後にマッサージの予約を昨日入れていたんだよなぁ。締切があったなあ。わたしくらいヒマな人間ですらそうなんだからバリバリ忙しいひとだと、大変なんだろうなあと想像する。

施されたカテーテル治療は、胸部を切開せずに鼠径部(太ももの付け根)の動脈からカテーテルを心臓まで通して行うもので、以前ガン治療の取材で見学をしたことがあるから様子はつかめた。ピンポイント麻酔のため治療中、意識がはっきりしている。そのぶん怖くもある。

ウーンと医師が考えこんでいる声が耳に入ってくる。ガチガチに身体が緊張。おまけにこちらは人生初の手術だ。チンチンに管を通されるというのも初めての出来事だった。入院中の父が外したがっていたなぁと、病室の父親の姿が浮かんでくる。耳許で「どうや、わしの気持ちわかったか」と言っていそうだ。

手術中は排尿の違和感とともにお腹が下痢気味だったこともあり、ここで漏らしでもしたら大顰蹙だと不安にかられる。傍にいた看護師さんに整腸剤をもらえませんかねと言うが、どうもそれどころじゃないかんじだった。シンキンコウソクという響きの不安にもまして、排便で手術台を汚したらどうしょうか。お腹のことが不安でならなかった。

後日、治療室の看護師さんに聞いたところ、緊急手術中にウンコを漏らしたりするということはなくもないらしい。ただ、施術中は点滴以外、別の薬の成分が身体に入ることでアクシデントが起きるおそれがあり、リスクを避けるためスルーしたのだと思うと説明を受けた。

なるほどなあ。そういうことか。どうも、こういう緊迫した場面でも、わたしの悩みはズレてしまっているらしい。このときに頭の中を占めていたのは、潰瘍性大腸炎で入院中、トイレにたどり着く直前に漏らしてしまった体験を綴った頭木広樹さんの『食べることと出すこと』(医学書院)だった。そうはなりたくないという思いと、なったらなったかという間をブランコしていた。深刻な病状をコミカルに描写した、すこぶる傑作。おかげで、手術の不安が半減できていた。

2時間くらいかけた施術が終わり、医師から「緊急に処置した血管の治療は無事おえました」と説明を受ける。

心臓の右の動脈に血栓ができ、完全に詰まっていたためステントといわれる管を入れましたとのこと。思案するつぶやきは、まだ2本、狭くなっている血管があり、一緒に治療をするべきかどうか迷われたそうで、入院中に経過をみてもう一度治療をするかもしれないということだった。

退院の見込みをたずねると、「2週間は入院してもらわないといけない。きょう明日はこれからICUです」といわれ、ガーン。2週間。重症なんだ。

現実を把握できないまま、上階の集中治療室にストレッチャーで移動する間、ぼうっと天上を見つめていた。

どうなるんやろう。

手術中から胸には心電図の電極のバッヂが4つ張り付けてある。入院中はずっとこの状態だった。これが皮膚の弱いわたしにはむず痒かったりするのだが、我慢するしかない。

治療室のベッドに仰向けになったまま金庫室のようなゲートをくぐりぬけると、ずずっーと奥の病室へ。そこで病室のベッドに移される。

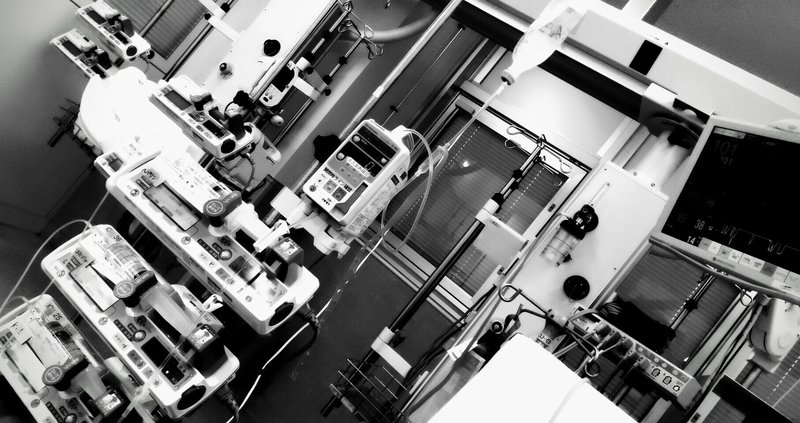

いくぶん気持ちが落ち着き、仰向けになった状態のまま四方を見回し、広い部屋だとわかってくる(のちに看護師さんにきくと、この大部屋を含め全部で6床、夜勤を含めた看護師は30人だとか)

「3時間ごとに採血しますね」

ICUに入って、ビビったのは点滴と採血の注射。やさしい口調の看護師さんに言われ、天を仰ぐ心境でした。情けないくらい弱いんです、わたし注射には。注射を手に拷問されたら、すぐさま挫けるくらいに。

手術の際にもう有無をいわさずだったチンチンの先の管もついたまま。「ところで、オシッコはどうするんでしょう?」

看護師さんの説明では、尿は勝手に出ていっているそうで、パックにたまると取り換えますから。いまも勝手に出ていると説明されるが、激しい違和感あり。したいんだけど、できない。トイレを探しジタバタする夢をみているような。ふたたび父が入院中に看護師さんにぶつぶつ小言を言っていたのを思い出す。

点滴を受けるのも、65年生きてきての初めてのデキゴト。手術の際に開けた鼠径部の動脈の管を利用し4種類の点滴をまとめられていた。ベッドから見ると右手に点滴のスタンドがあり、4個のデカイ注射のようなものが四段重ねのセット。闘病を題材にしたマンガで、点滴のスタンドを杖のようにして病院内を移動しているのを目にしたことがあるが、4個というのはなあ。自覚症状はなかったけど、けっこうヤバイ状態だったんですね。

さらに右手首にも管がある。こちらは手術中、点滴に使ったもので、いまは使わずキープ状態らしい。現状、身体につながるチューブはチンチンと合わせると3ヶ所。人生初の救急搬送、人生初の手術室、さらに人生初のICU。ベッドに寝た自分ひとりを10人ちかい医療スタッフが取り囲んでいるというのもそう。

そうそう。足許の方で医師の小声が聞こえてくる。どうも抗生物質のための点滴を増やす必要があるらしい。左手の動脈を探るが、血管が異常に細いらしく、時間をおいて3回試してみるもダメ。「ちょっと痛いですよ」と手首に麻酔も。注射嫌いにはけっこう痛いし、つらい。泣きそう。追い討ちをかけるような「どうしよう」「右手の肘しかないかな」と、医師のひそひそ声。肘?めちゃめちゃ痛そうやん。ひー。

結局、麻酔をして、右の肘の内側の動脈に管を押し込んでいくことになる。麻酔は効いているものの、腕のところで、もぞっとうごく感覚あり。四度目にして、うまくいったようだ。ハア。ハア。すぐに右の肘の内側に新たな点滴が取り付けられる。唯一この処置でよかったのは、看護師さんから予告されていた「3時間ごとの採血」は肘の新しい管から採れることになり、日課となる3時間刻みの恐怖から救われたことだった。と、ワアワアいって、重ね重ねすみません、本当に注射には弱いんです、我ながらなさけないですが。

ICUのお世話になっていたのは、8月4日の水曜日の午後から翌週月曜のお昼までの、5泊6日。この間、患者はわたし一人という日もありました。長引いたのは土日を挟み、経過確認が欠かせないリハビリの先生が休みに入ったというのと、肺炎の恐れがあったからでした。

夜は総じて静かなもので、オリンピックが行われている間もここでは誰ひとりそういう話題をしないんですね。その後一般病棟に移ってから気づいたことだけど、看護師さん同士の雑談は耳にしなかなかったなあ(そう話すとSさんのダンナさんが、「そりゃそうでしょう。一命を争う場所で看護師が笑って雑談なんかしていたら、怖いよ」と笑われた)。

だんだん体調が回復してくるが、ラジオを通して外の動きを知るほかは非日常のなかに置かれ、台風だから出勤が大変だったという話を看護師さんがしていたのが耳に残っている。日常会話はそれぐらいで、ベッドで一日ずっと寝ていると救急車が近づいてくる音以外、雨風の音も聴こえない。生活的なノイズがない。

ただICUといわれ、すごい完全隔離の部屋を想像していたけれど、そうでもなくて。看護師さんに、意外と室内は普通なんですね。そう言うと、「みなさん、そう言われます」。

ナースルームを中心に小さな個室が4つ、大きな部屋が2つ、L文型に配置されていて、看護師さんたちが立ち働くスペースと患者の個室を仕切るのは壁ではなく、上部が網目のカーテンというのも意外だった。ドラマとかの無菌室のような隔離空間を想像していたぶん、アコーディオンカーテンというゆるさにずいぶん気分はやわらいだ。すこし閉所恐怖症なところがあることもあるので。

看護師さんたちにはカーテンを完全に締め切らずに、すこしだけスキマを開けておいてもらうようにお願いした。とくに夜勤のひとがカタカタカタとパソコンのキーボードを打つ音を聴いていると、子供の頃に母親が台所でする、まな板の音を寝床でじっと聴いていたのを思い出したりしていた。

夜勤は3人。ひと気がすくない夜、スキマから看護師さんが働く姿がちらっと見えたりすると安心できる。ただ、たいていの患者さんは閉めてと言われるらしく、担当さんが変わるたびピシッと閉められるので、「すみませんが」と開けてもらうようにお願いする。

2回目に担当なったひとからは「開けておくんですよね」「ラジオを聞かれるんでしたよね」と言われる。ラジオは「テレビ見られますか」と聞かれ、ラジオってありますか?と言って、懐かしいタイプのラジカセを探して持ってきてもらったのだった。ふだんわたしはラジオをかけながら仕事をしているのだけれど、めずらしがられ、ラジオリスナーは少数派だと知った。

入院中にひとつだけ決めていたことがありました。担当してもらった看護師さんの名前を覚えること。名札を制服の下のほうに付けているひともいれば、そうでないひともいて。朝の8時過ぎと、夕方5時を過ぎると「きょう担当します、○○です」と名前を言われる。

ふだんインタビューの仕事では、現場で出会う編集者やカメラマンの名前をなかなか覚えられないのだけれど、この機会だから何か自分に課してみようと担当看護師さんの名前を覚えることにしたのだった。だけど、みなさんマスクだし、髪はショートカットか、後ろで団子にまとめていて案外見分けるのに必死だった。

ネネさん(同じ姓のひとがもう一人いたので名前を)は、入院初日の夜間の担当さん。なぜか背中が張って、結局一睡もできず朝を迎えてしまった。

3時間おきの採血、点滴交換、血圧と体温測定。たまった尿の取り換え。そのたび、ありがとうございますと言うと「ありがとうございます」と返ってくる。こちらが言うのは立場上当然だが、看護師さんたちが言うのが不思議だった。尿のパックの取り替えのときも点滴の交換のときも聴診器をあてる際も、入浴できないため身体をタオルで拭いてもらう際にも、終わったら「ありがとうございます」の一言をかけられる。それも自然な口調だった。研修で指導されるんですか?

聞こうとして結局聞けずじまいだった。でも、聞きそびれたぶん機会があればICUで働く看護師さんたちをインタビューしてみたいくらい、看護師さんたちの仕事感に興味をもった。

その長い夜が明けようとしたころだった。「タカハシさん、わかる!」という切迫した看護師さんの声。あわただしく人が行き交う足音。当初、隣室にはベテランの宿直の医師がいて、あの頃はさあと大きな声で(大工の棟梁が縁側に腰を落ち着け煙草を燻らしながらダベっているふうで、ICUなのにのんびりしたもんだ)看護師さんを相手に和やかに自慢話をしているんだと思いこんでいたのが、

「わかるう!」と大きく名前を呼びかける声で、勘違いとわかった。わたし同様、入院患者さんだったのか。幸い、しばらくして容態は持ち直したみたいだったが、慌ただしい足音からICUにいるのだと実感した瞬間だった。

朝8時過ぎたころ、ざわざわ行き交う声がするとともにネネさんから「もうすぐしたらお昼の看護師と交替します」と言われ、いつもインタビューの最後にしている質問をしてみた。

最近ちょっとうれしいことは何ですか? 三日もしたら忘れてしまうようなことでいいんですけど、聞かせてもらえますか。

しばらく考え「今日みたいに晴れていると嬉しいです」という答えが返ってきた。彼女の視線の先、窓の外は晴天らしい。

「アサヤマさんは何ですか?」と逆質問され、ちょっとじゃないけど、今回のことかなあ。

「ああ、そうですよね」きびきびしているからキャリアがあるのかと思ったが、二年目で「まだペイペイですから」という。ペイペイという言葉が新鮮だった。死語ではないのか。

ネネさんといえば、テレビドラマで昔、秀吉の側室を大原麗子が演じていたなぁと思い出す。「では、わたしは交替します」と言われ、明日も夜勤? 「いえ、明日は休みですから」。じゃ、これで最後かもしれませんね、すこし残念なような感傷的な気分になりかかると、

「あ、でも、ここを早く出て行かれるのがいちばんいいことなんで」シャキッと元気溌剌とした声。そりゃそうだ。あまりのジェットコースターな一日だったので、こころが変化についていけていなかった。

インタビューでよくする質問をしてみたのも、なかなか連絡がとれなかった妻からの病院に電話があり「奥さんに経過を説明しておきました」と医師から報告を受けた際に、「救急を呼ぶのがあと一時間後だと状態はかなり悪化していたでしょうね。危なかったです」。端的にいうと右の心臓が完全に壊れていたと告げられ、急に動揺する自分を落ち着けようとしていたのかもしれない。ふだん通りの自分でいようと。ところでこの文章はICUに入って3日目からスマホのメール機能を使ってメモをするようになったものをもとに振り返っている。

2日目の担当看護師はカナイさんとウチクラさん。カナイさんが三年目、ウチクラさんは一年目。ネネさんを含め三人は団子髪で、フンイキも似ていて、ごっちゃになりかけた。

見ているとICUの看護師さんは20代から30代前後のひとたちが多く、男性は4人だった。全然、関係のない話だけど、ICUにいる間、看護師さんたちから「奥さん、来週来られるんですね。よかったですよね」と何度も声をかけられた。ICUでは面会は原則出来ないそうだが、たぶんその頃には一般病棟に移れている見通しだった。

ふだんひとりで生活していて、単身生活が普通なんだけど、こういう場所では面会しにやって来る家族がいるというのは、ありがたいものだと感じる。すこし前に読んだ桐野夏生の、突然収容所のような矯正施設に囚われ誰も面会に訪れない作家の話を思い出したりしていたから尚更そう思う。可笑しかったのは「奥さん、名古屋から来られるんですね?」と伝言ゲームのように妻のいる場所が変わっていたことだった。奈良と名古屋、西方というのと、な、しか合っていないけど。(つづくかどうか?)

最後までお読みいただき、ありがとうございます。 爪楊枝をくわえ大竹まことのラジオを聴いている自営ライターです🐧 投げ銭、ご褒美の本代にあてさせていただきます。