気になること 54

1.朝の散歩を復活させたいが寒くて、朝起きるが寝床で音源聴いてる

2. 骨董市で前掛けを手に入れる。一つ500円。で計7個。

3. うなぎ蒲焼のオレンジ色の前掛け

4. 前、オレンジ色の漬物前掛け買ってくれた人が買ってくれるかも

5. 買い物が兎に角早いけど、骨董市は買おうかどうしようか悩むことが多い。

6. 実用性があるものは少ないので、面白いかどうかを判断基準にしている。

7. 相撲の絵(3000円)を買いたかったが、今回は見送る。(その後の骨董市で無事に手に入れる。1000円引きにしてもらえた。わーい)

8. 喫茶店を探す。7時オープンの喫茶店にイン。テレビが流れているタイプの喫茶店。僕らの時代が映っている。お母さんが一人で切り盛り。

9. ホットコーヒーのホットドッグモーニング。380円。やたらとコップの淵っこにコーヒー溢れてるなと思ったら、雪平鍋でコーヒー温めて、カップに注いでいた。

10. 大胆!!!!!!!

11. 日本酒を升に並々入れるような力強さに見入ってしまう。こういった日常が一番面白い。

12. 破天荒コーヒーとともにホットドッグも届く。『落ちちゃうから気をつけて』とお母さん。

13. ぎっしり詰められたキャベツの千切りバター炒めの上にちょこんとウィンナーがひとつ乗っている。

14. ウィンナーに細かな切れ目が入っていて、だらんとキャベツの布団に寄りかかっているようだった。

15. 頼りないウィンナーに注意しつつ、中口で頬張る。歯がウィンナーの丁寧な切り込みの間に入り込み、しっとりキャベツの食感が楽しい。

16. 7時半には4つのテーブルが全て埋まり、カウンターに目を移すと雪平鍋から飛び出したコーヒーがカップの淵を伝うのが見えた。

17. おじいちゃんが入店して、カウンターに座り店主と雑談。店の経営のこととか聞いてはいけない話をしていたので、退散。

18. ガストにて 三島由紀夫 金閣寺読了

19. バースデイクーポンというソフトクリームとチョコケーキが税込109円で食べられるクーポンをタッチパネルで注文するも、店員に直接注文してくれと画面に出る。机を清掃していた20代前半の女性店員にクーポンを差し出し、コレが欲しいと伝える。

20. 5分ほど経ったろうか、40代の店員を引き連れて、このお客さんがクーポンを…と若い店員が話し、すかさず40代の女が『クーポン番号は?』と尋ねる。クーポン番号を伝えて漸く注文が完了する。

21. 手続きが面倒なのでバースデイクーポンを注文する人は少ないのかもしれない。しかし、通常よりも200円以上もお得なので心を削ってでも手に入れたい。

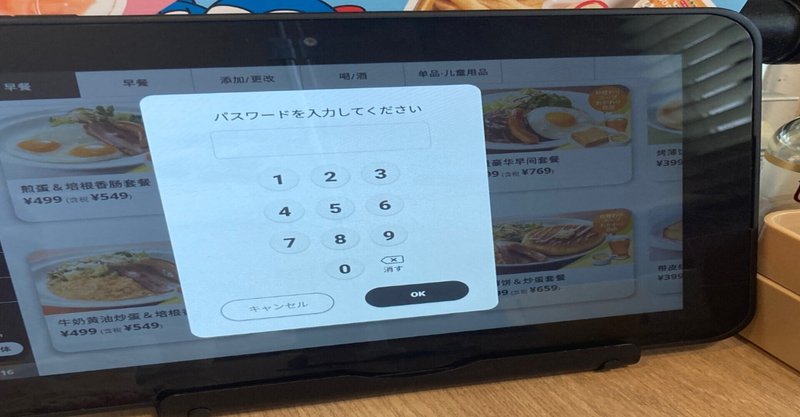

22. 暫く二人の会話を聴く。タブレットの左下にある中国語変換ボタンを長押しすると、従業員モードになるらしい。早速、押してみるとパスワードを押してくださいという裏コマンドに接続した。これを使えば、タブレットの時計の時間を狂わせて、無限ハッピーアワーなんてこともできんじゃないかと悪いことを考える。従業員同志のコソコソ声で話しているのだろうけど、コチトラ盗聴のプロで記憶力が冴えているので、そんな些細な会話も聞き逃さない。そして、バースデイクーポンはどんなに障壁があっても必ず手に入れる。そう、今日という日に。

23. それくらい、店員同志の会話が丸聞こえなのでありますとよ。(気をつけて、ガスト)流石にパスワードは会話の中に出てこなかった。

24. ソフトクリームとチョコレートプレートが届く。さっきの二人組がやってきて、『渡す時は誕生日おめでとうございますって言うのよ。』と舟場吉兆の女将のように横で小声で指示し、混じり気なしのマニュアル言葉で、復唱された言葉に反応する。それを受け取ったわたしも機械的に『ありがとうございます』と反応し、一連の手続きは完了した。

25. 金閣寺の中で吃音をもった主人公の溝口と足が内側に曲がり身体的にハンデを持っているが、それを逆手にとり強かに生きる柏木が描かれている。

26. 二人の意見が『南泉斬猫』という公案の解釈で全く分かれる。ある寺で誰にも好かれる仔猫が居て、それを小僧が取り合いをして、それを見た南泉和尚が解決策をすぐさま提案しなければ猫を殺すと伝える。皆が黙っている様子を見て猫の首は和尚によってかき切られてしまう。つまり『行為』によって猫は死んでしまった。

27. その後、高僧の趙州にそういった場合どうすれば良かったか?という質問をしたところ趙州は頭に履物を載せて去っていったという。常識にとらわれずに履くはずの靴を頭に載せて、思考を反転させる。つまり『認識』を変えることで猫は助けられたというのだ。

28. 柏木は猫は人々の心を虜にする美の象徴だと語る。虫歯のように、存在している間は意識の中心に居るが抜いた瞬間にはタダの生を失った物質に過ぎないというのだ。認識こそが世界を支配しているという柏木。

29. 一方、金閣寺に美を感じ、金閣寺に期待し、いつか金閣寺を自分のものにすると考えていた溝口は戦火で焼けなかった金閣寺に絶望する。その後、自分の人生の障壁になった金閣寺を自分の手で焼き殺す選択をするのだ。

30. お金儲けが上手く現実的な印象を持つ柏木は認識に固執し、吃音を持ち、言葉が出にくいという人生を送ってきた溝口が行為という超肉体的な手段にしか解決策を見出せなかったことが矛盾していて興味深い。

31. しかし、これが生きるということなのだと思う。吃音については東京正音研究所の発行誌で、戦時中に吃音を持っていることから上官から睨まれて死と隣り合わせだったという記載があった。戦前戦後に吃音という性質を持った溝口にとって吃音が自分の多くを占め、苦しめていたことは容易に想像できる。

32. 隣のテーブルでスーツ姿の男が、カップルにニューマーケティング、LINEの友達の数など胡散臭い話をしている。3人とも20代前半のようだ。「LINEの友達がそんなにいるのは凄いことだよ。今、出せるお金はいくらくらいある?」滞ることなく、朗々と語るスーツ姿の男からは自信しか感じられない。コーヒーが不味い。

33. タブレットで一度は注文できず諦めようと思ったチョコレートケーキをカプチーノとともに食べながら、行為と認識について暫し考えを巡らせている。

34. 4時前に起きて、ぼーっと考え事をしている時間が豊かだ。

35. 5時過ぎると、喫茶店に行こうか、朝風呂サウナに行こうかと思いを巡らす。LINEを見ると久しぶりに鹿児島に住んでいる白石から昨日の晩に連絡がきていた。

36. 「こんばんわ!覚えているか?コロナ禍生きているか?」

37. LINE見たらその22分後にミカカさんから、CDが届きましたという連絡が。

38. LINEの特性で自動的に宛先毎に割り振られるので、何時に届いたかということは気にしなくなった。昨晩の出来事を翌朝に振り返っているが、これって結構凄いことなんじゃねーの。その辺、どーなのよ。

39. 参加させてもらったCDが完成する。それがごそっと100枚ほど自宅に届くことになっている。白石には未だ返信していたないが、6月6日にリリース解禁を待って、「CD出たから送るよ」というのが「コロナ禍生きているか?」の最適解ではなかろうか。

40. 贈与体質について、思いを巡らせている。人にモノをあげたくなる。それで、自分の欲求を昇華している。確かにそれはそれで間違っていない。

41. ただ、前提として人からモノをもらうことが苦手すぎるいうことが大きい。モノをあげまくっているので、多種多様なリアクションを見てきた。その中であげた人が嬉しくなるようなリアクションを自然にできる人がいる。それを見るたびに、「あー、俺にはこうはできないわぁ。」と落ち込んだりする。だから、人からモノを貰う機会をなるべく消したい。

42. 1000人以上いる会社だと共通認識を持つことができると思うが、生産現場以外の事務系の職場でも「前工程」「後工程」という言葉を使う。工場だとイメージしやすいが、何かの部品を作っていて、カバーをはめる工程からネジを締める工程の後に順に仕事を進めていく。それを事務仕事にも当てはめているのだ。そして、後工程を「お客様」として配慮してスムーズに仕事が渡せるようにと教育される。

43. これ、沁みつきまくっている考え方なんだけど、ちょっと待ってくれ!と立ち止まって考える必要がある。そもそもお客様とは何か?商品やサービスがあり、そこで金銭のやりとりが発生することで産み出される関係性である。

44. 俺が店側ならば、売りたい商品があって、その値段に納得してくれればお客様が現れて、お金と引き換えに商品がなくなるのだ。俺は商品を失いお金を得る。まさにギブ アンド テイク。

45. これを社内の仕事で使っているのだが、明らかに違和感がある。前工程から後工程へスムーズに仕事が進むことで会社は利益を得てそれが社員に給料として還元されるという仕組みは当然理解しているが、俺はその流れの中で一瞬お客様になるが、本当にそうなのか。だってお金払ってないし、商品にも納得してないぞ。会社に上手いこと言いくるめられているだけなのだ。

46. それだったら、お客様などとか言わずに0円の関係性の方が良い。前工程の人が俺に仕事を渡す時に「お客様のために精一杯のモノをお持ちしました」と立派なモノを見せられるのも困る。この辺も贈与体質で話してた、人からモノを貰うのが苦手に繋がる。

47. 前工程、後工程と言ってきたが、実際、間接部門で流れてくる仕事は「お客様のための商品」でなく、「要らなくなった、手に負えなくなった仕事」が99.9999パーセントだ。

48. 工場であれば、今手元に流れてきた商品が本当の意味でのお客様の手に届く一部分になる。確実に。「後工程はお客様」という矛盾すぎる考え方が当然のように受け入れられる状況は異常だと思った方がいいし、いっそのことボランティアくらいの感覚でいた方が良い。

49. この辺は日本独自の考え方なのかもしれない。APUの出口さんや今読んでるイオンの母と呼ばれている小嶋千鶴子さんも工場モデルを無理やりデスクワークなどの間接部門に適用した歪さを指摘している。工場生産は長時間作れば作るだけ利益が出るが、間接部門は全く異なる。短時間でアウトプットを出した人が評価されるべきだ。でも、工場モデルが染みついた日本ではそれがなかなか覆らない。

50. 三島由紀夫が金閣寺で提唱した「行為」か「認識」かにも繋がるが、「認識」に頭を切り替える必要がある。当たり前と言われていることを当たり前と思わない方が良い。贈与気質などと自分をカテゴライズしているが、それも当たり前ではないと勿論、認識している。

51. 神田伯山のラジオでヴァンヘイレンの超細かい契約書から、相手の出方を探っているという話が面白かった。M&Mというチョコレートの茶色だけを抜いてくれという条項の部分。ライブでは事故が多い。ステージが崩れてきて大きな被害を出してしまうこともある。そんな、丁寧さが必要とされるステージ運営を任せる人は、M&Mの茶色のチョコレートを正確に取り除いてくれる人でないといけないというのがヴァンヘイレンの考えらしい。深い。

52. 頭に履物を載せた高僧の趙州だったが、素人が真似してもダメなんだと思う。「爪の垢を煎じて飲む」ということわざがあるが、これも俺が妻に「爪の垢を煎じて飲みたいんだよねー」何て言ったらタダの変態になってしまって、一緒に夕食を食べてくれなくなるかもしれない。きっと、高僧みたいに他のことで認められた人が「爪の垢を煎じて飲むのじゃー」とか言ったことで、ことわざとして残っているのだろう。

53. もっこし!!!!

54. さて、久しぶりに長々と無駄なことを書いた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?