盤上トリビアみたいな数字

先の記事の続きです。

自分では全然指したこともない将棋についての記事です。

〇オマケ 盤上トリビアみたいな数字

もう書きたいことは書いたんですが、オマケとして。

思いついたし見てみたいけど、形勢判断とはあんまり関係ないのかなー、という数字を書いておきます。

とにかくいろんな見地と角度で、将棋の盤面を数値化してくれたら、たとえばABEMAやYOUTUBEの中継で、長考中で解説の先生も休憩してる時にでもだしといてくれたら見てみたい。

〇盤面制圧率と候補手

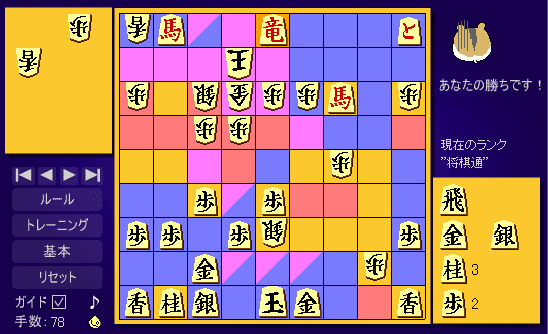

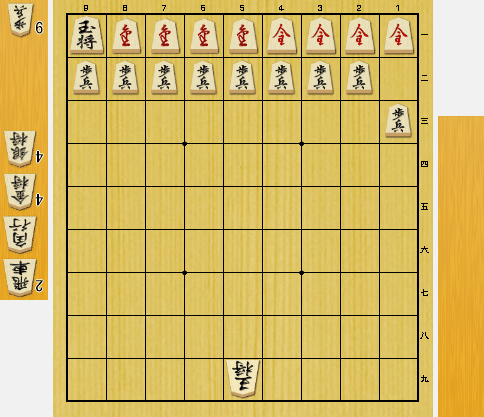

利きが勝ってるマスの数。

昔あったハム将棋のガイド機能みたいな感じ。

画像はオンライン将棋ゲームおすすめはどれ様よりお借りしました。

いちおう、制圧率が高い方が有利なことは多いんだと思いますが、強い人の形勢判断や、AIの形勢判断と、どの程度相関するもんなんでしょうか。

対局を通してどのように推移しているのかが見てみたい。

制圧率重視のAIは将棋に勝とうとはしていないので、あんまり強くないんでしょうね。

たぶん僕程度だと抑え込まれて負けてしまうと思いますが。

〇合法手数と候補手

駒の働きがいいと合法手も増えるはずなので、これも多い方が有利なはずではあります。

持ち駒も、少ないよりは多い方が有利ですしね。

こちらの記事で、「ミクロコスモス」という史上最長手数の詰将棋(1525手詰め)を作られた橋本孝治さんが、

『将棋』は『攻方王手義務のない詰将棋』

と表現されています。

将棋は相手の合法手を0にするゲームともいえるので、合法手数もヒットポイント的です。無限の計算能力のあるコンピューターなら、評価値など導入しなくても合法手数だけで「将棋の結論」に到達するはずですし、一見の価値くらいはあるんじゃないでしょうか。王手された時など、特定の場面で極端に減るので、形勢判断に役立つかっていうとよくわかりませんけど。

このAIは持ち駒の評価が馬鹿みたいに高そうですし、持ち駒打たなさそうですし、王手される可能性を馬鹿みたいに嫌いそう。

詰むや詰まざるやの最終盤以外はあまり参考にならないような気もしますが、あったらあったで見てみたいです。

〇先手、または後手が5手パスしたときの指し手。

前の記事で述べたように、互いの狙いを潰しあうのせいで、指し手の意味がさっぱり分からないわけです。

なので、思い切って5手くらいパスしたら何を指したいのかっていうのを見せてくれると、互いの狙いが分かりやすくなると思う。

〇1手、ないし3手・5手くらいで読みを打ち切った手

将棋観戦の何が難しいって、互いに何十手先まで読んで着手するわけじゃないですか。

でも僕なんかだと、3手先なんてとてもじゃないけど読めないんです。平均合法手数が80くらいあるらしいので、80の3乗です。無理です。計算したら51万2千手だった。無理です。

いったん、「1手先、3手先、5手先までしか考えなかった場合のいい手はこれだよ」というのを教えてほしい。2手目、4手目、6手目に酷い目に合うのだとしても。

初心者の観戦者だったら、自分の予想と合致してた時に「あ、3手先まで読めてた!」って思えてうれしいと思う。

で、解説の先生が話すことがないときにでも、「なぜAI最善手と食い違っているか」「なぜ実際に棋士が指した手と食い違っているか」なんかを教えてくれたら勉強になるかも。

たまに聞き手の女流棋士さんが、「〇〇っていう手はどうですか?」と質問してくれることがあって、個人的にすごく好きなんですよね。僕みたいな初心者でもなんとなくわかった気になれやすくて嬉しいです。

〇ひふみんアイ

ニコニコって、たまに、解説の先生の要望に応じるような形で、盤面を回転させて先後逆にした盤面を見せてくれてたんですよね。

そういう遊びもまた見てみたい。

〇鏡写しの盤面と評価値、候補手

ひふみんアイは点対称で回転させていたんですけど、将棋は、線対称にひっくり返しても(左右を反転させても)局面は同一として扱えるはずです。

ですが、渡辺明名人のブログで、将棋のある局面を左右反転させると形勢判断が変わる例が紹介されています(中川七段と藤井武九段の会話が紹介されています)。

将棋ソフトでも左右を反転させると評価値が変わってしまうそうです。

対局者が長考してて解説の先生が休憩してる時なんかにでも、左右反転の盤面とか、その評価値なんかが見てみたい。

違うといっても、そんなに極端に変わりはしないんでしょうけどね。将棋が強い人ほど違和感が強くて面白いのかも。

〇手数・手損と候補手

解説を聞いていると。例えば、「いま8三に歩をうつと、飛車先交換にかけた手数が無駄になる」だとか、「先手は手得、後手は一歩得を主張しています」みたいなことをおっしゃいます。

「今の盤面にいたるまでの実際の手数と最短手数の差」というのもちょっと興味がある。

ただ、歩や角や桂馬や香車を打った場合、場所によっては元の場所に戻せない。取った駒や取られた駒の計算をどうしたらいいのかがちょっと分からない。

「手数」の観点だけで考えて、「取った駒を動かした数(相手にとって無駄になった手数)」を加算するような形でもいいのかもしれない。

実際の対局では手待ちで無駄な手を指すことも多いようですから、この数字が直接形成判断にどの程度影響するのかは分からないですが、対局でこの数値がどのように推移するのかは見てみたい気がします。

手得手損AIはどんな手を指すんだろう。

相手が動かした駒を取った方が得ということになるし、自分が動かした駒を取られると損になるので、駒を取ったり守ったりはするんだろう。

相手の無駄な動きを誘うような手が指せたりするんだろうか。どうやったらそうなるのか分からんが。

〇この駒があったら詰む。

解説の先生が「銀が持ち駒にあったら自玉が詰むので、銀を渡さないように攻めないといけません」というようなことをおっしゃることがあります。

たしかにそうかもしれないけど、「それを言い出したら、飛車角金銀桂香が1000枚ずつあったらたいていの場合詰むんじゃないの?」などと思ってしまいます。

であれば、「今の先手の玉は、飛車が〇枚、角が〇枚、金が〇枚……あれば詰みますよ」というのは、形勢のバロメーターになるかもしれない。

……よく考えたら、例えば将棋の初期配置は、無限に持ち駒があっても、全部飛車の横利きで取られてしまいますね。

穴熊囲いだったらたいていの場合、まず王手が掛かりません。

「何枚あっても詰まない」という状況も多いっぽい。でもそれはそれで「〇〇が持ち駒にあったら詰む」or「持ち駒に何があっても詰まない」っていう情報は見てみたい気がします。

新しいパズルゲームが作れるかもしれない。

局面と無限枚の持ち駒が与えられていて「できるだけ少ない手数・枚数で詰ませましょう」みたいな。

〇浮き駒の数と候補手

『5五の龍』というつのだじろう先生の漫画で『合掌造り』という戦法が登場したことがあります。

浮き駒が全くないのが特徴で、登場人物が「完璧な布陣」と評価していました(結局対局には負けてしまってましたが)。

強い人なら一瞬で、どの駒が浮いているかが分かるんだと思いますが、僕なんかだといちいち数えないと分かりません。面倒です。

いっそ、時々光ってくれたら分かりやすい。

邪魔か。

浮き駒の数というより、自分の駒が効いてる駒の数の多さを評価値の代わりにするようなAIがあれば、「相手の駒を浮き駒にする」「駒を取る」「駒にひもをつける」というような行動原理になるのかな。

〇公式戦の実例の勝率

過去にこの局面が何局あって、過去には先手が何局・後手が何局勝利しているという数字。

最初に指した人の名前なんかも興味あります。

序盤はとくに、昔の先生の名前がいっぱい出てきそう。将棋の歴史に興味わきそう。

〇悪手率

将棋って、毎局面を平均すると80手くらい選択肢があるそうです(初期局面は30手らしい)。

中原誠十六世名人は「将棋は悪手の海を泳ぐようなもの」といわれたそうですが、80手のほとんどが悪手なのだと思います。

候補手の中で、悪手に分類されるものはどのくらいの割合なのか。

対局者がどのくらいの悪手濃度の海を泳いでいるのかに興味あります。

おそらく終盤にいくにしたがって割合が高まるものなんだと思いますが、悪手率の上昇にしたがって、観戦者にとっても緊迫感が高まるかもしれません。

〇悪手の候補手

・最悪手

悪手の海とされる将棋の中でも、最高の悪手がいったいなんなのかが興味ある。

強い人なら、「誰がそんな手指すねん!」と突っ込みながら観戦できるかもしれない。

・疑問手候補 緩手候補

たまに「緩手」という言葉を聞くんですけど、調べてみると、

「疑問手」とほとんど同じ意味ではあるが、そのなかでも「狙いが中途半端な指し手であり、相手が対応をする必要性が下がる」という意味合いが強くなる。

つまり「攻めとしては最も厳しい手を指したが、(攻めるのではなく)受けた方が少し良かった」という場合は「疑問手」と言われることが多いものの、「攻めるべき場面で攻めた手だが、最善の攻めではなかった」ならば「緩手」のように言われることが多くなる。

という意味らしい。(太字強調は引用者による)

であれば、AI最善手と比較して、「狙い」の部分で比較することで疑問手と緩手を区別して割り出すことができるかもしれない。

先述のような形勢判断の各要素から「狙い」を割り出せるかもしれないし、左辺優先AIとか、下段優先AIみたいなものがあれば、盤面のどの部位を優先すべきだったかとかが見えるのかもしれない。

なんなら、81マスすべてについて、特定のマスを確保することのみに専心する将棋AI(当然対局すれば馬鹿みたいに弱い)を作ったとしましょう。その81種類のAIの候補手と、普通のAIの候補手を照らし合わせれば、81マスそれぞれの現局面における重要性があぶりだされたりするのかもしれない。強い人にとっては自動的にできるような処理なのかもしれませんが、諸学者にとっては学習の助けになるかもしれません。

果たして人間がそれを見て、納得できるかどうかは分かりませんが、、、

・敗着候補、一手ばったり候補

これを指すとたぶん負けちゃうよ、という手。

おそらく意外なほどの割合の手が敗着手なんだと思う。将棋の怖さとか、そんな中で戦う棋士の凄さみたいなんが分かりそう。

〇負けやすさと候補手

いまの盤面から互いに全力で負けようとした場合、どっちが負けられるのか。

見てみたい。

見てみたいけど、考えてみれば、将棋って互いに負けようとしたらめちゃくちゃ負けるの難しいボードゲームなのかも。

王手放置や相手駒の利きに玉を動かすのが反則なので。

王手を防ぐ手が相手を詰めてしまうとかしか思いつかない。

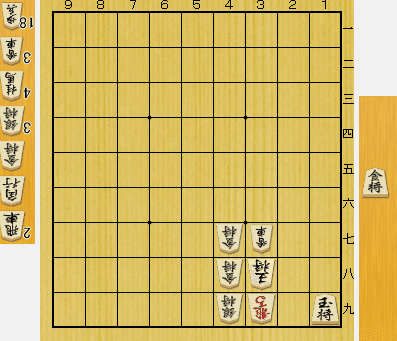

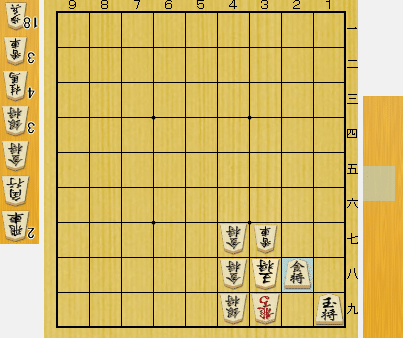

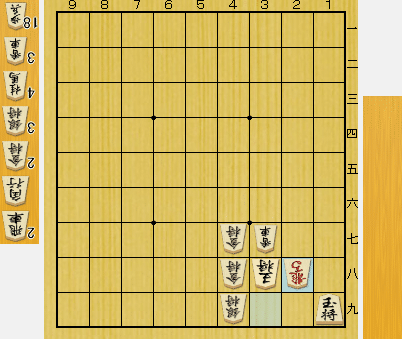

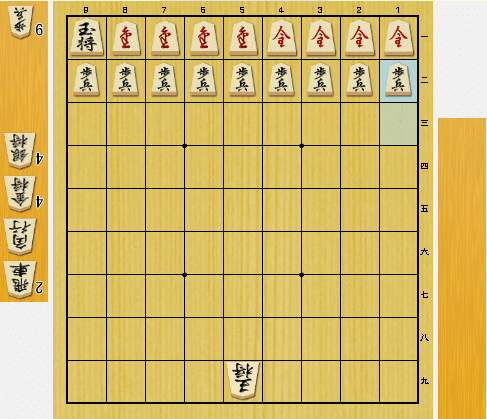

あとはステイルメイト(自分の合法手をなくす)とかだろうか(下図参照)。

・王手放置の反則を利用した例

・ステイルメイトの例

いずれにせよ、相手に大駒を渡すとか、そういう単純なことでは負けられない気がする。

盤面をコントロールするために選択肢や手段が必要なはずですから。

そういうAIがあったらどんな将棋を指すのだろう。そういうAI同士の棋譜が見てみたい。気晴らしに対局して、気分良く勝ちまくってみたい。全然楽しくない気もするけど。

〇全軍躍動率と候補手

これはほんとうに形勢に一切関係ないんですけど、たまに解説の先生が「全軍が躍動してますね」というふうにおっしゃってるのを聞いたことがあります。人間将棋だと、一回はすべての駒を動かさないといけないそうです。

本当に全軍が躍動いしているのか、どのくらい全部の駒が動いてるのかが見てみたい。

見たところで、ふーんってなもんなんでしょうけど。

対局は勝ったけど人間将棋だったら負けだったなー、とか思えるかもしれない。

〇いろんな格言のAIと候補手

将棋にはいろんな格言があります。

「へー、こんな格言あるんだ」くらいの気持ちでいろんな格言に基づいた評価値と候補手が見てみたい。

その格言がどういう場面で形勢に寄与するのかとかも見てみたい。勉強になる気がする。

・玉飛接近すべからず

玉と飛車の距離を最優先する。

「玉と飛車を離す」「(そのために)飛車を大事にする」「(二枚あるほうが距離が2つになるので)相手の飛車をとる」という行動原理のAIになるのだろうか。

・二枚替えなら歩ともせよ

とにかく、駒の質より量。

駒の枚数だけを評価値替わりにする。

・居玉はさけよ

居玉を避けたり、相手を居玉のままにさせようとする。

・中段玉は寄せにくし、玉は下段に落とせ

ほぼ同上

・桂馬の高飛び歩の餌食

5筋以上まで跳ねた桂馬を歩で取ろうとするAI。

自分の桂馬は3段目以上には跳ねない。相手が跳ねた桂馬はとにかく歩で取ろうとする。

……案外、僕の超初心者同士の対局だったら、ためになる候補手が出てくるかもしれない。

・三桂あって詰まぬ事なし

今の局面から桂馬を3枚持たせて、詰むかどうかを教えてくれたら、「そうなんだー」くらいには思えるかもしれない。

・歩のない将棋は負け将棋、一歩千金

歩の枚数のみを評価値とする。飛車や角より歩が欲しいし、歩を取られるのも大嫌いなAI。玉より歩をかわいがる。

・ヘボ将棋玉より飛車を可愛がり

飛車の駒の価値と玉の駒の価値をいれかえた場合の評価と候補手

・5三のと金に負けなし

5三(5七)にと金を作れそう、または相手に5三(5七)にと金を作られそうな度合いや、そのための候補手がわかるAI

・5五の角は天王山

ほぼ同上

・5五の位は天王山

ほぼ同上

〇きりがなかった

いい加減きりがありませんね。

けどまあ、いろんな格言が知れて楽しかったです。

結構「〇〇したら〇〇」というのが多い(位をとったら位の確保、とか)。

とっくに冗長なのにこれ以上はと思って今回は省いてしまいましたが、これらについてもあったらあったで見てみたいと思いました。

初心者にとっては各種形勢判断よりは、こういった具体的な格言のほうが示唆を与えてくれる可能性もあるのかもしれない。

同じように、手筋についても似たようなものが作れるかもしれない。

例えばたたきの歩なら、今可能なたたきの歩の候補手と、それぞれの有効性みたいなのも算出できたりするのかな。勉強になるかもしれない。

あー。プログラミングの才能ほしいなあー。やっぱり大変なんやろなあ。

将棋だったり、将棋以外でもいろんな分野のプログラミングをされてる人ってすごいなあ。

分からないなりに、いっぱい将棋について考えました。

将棋って面白いですね。一手もささずにこんなに楽しめた。素敵。

人生って、「〇〇だから正しい」みたいな感じで、なんかしらの正しさをいったん信じるしかないようにできているのだと思います。

将棋AIの躍進はそういった部分的な価値判断をあざ笑うように、人間には理解不能な最善手を示しています。

将棋以外の分野もそうなっていくのでしょう。

完全情報ゲームである将棋なんて、人間には分かりやすいはずなのに。対人関係や日々の皆さんのお仕事にくらべて、いかに将棋の単純なことか。

たった81マスと40枚の駒しかない。

将棋における、考慮すべきファクターの少なさたるや、くらべるべくもない。

本当は私たちは何も信用できない。それでも、何も分からないなりに、無理やり、なるべく有効そうなものを信用して生活しているんだな、というようなことを思いました。変なまとめ。

以下はおまけです。購入していただくようなことは書いていません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?