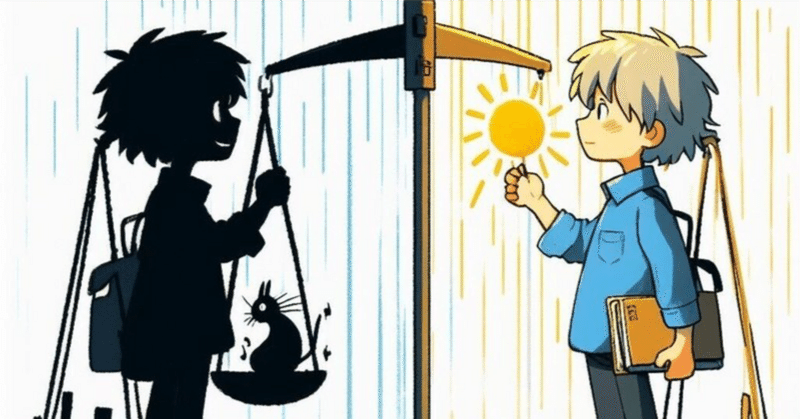

友人の孤独を陽気な天秤にかける。

久しぶりの休日に友人の仕事を手伝うことにした。集められたのは別の友人と私の計二名だ。大きな工場の大きな音がする機械の試験を兼ねたメンテナンスをするという。私はもちろん機械を操作するでもなく、その試験の行方をもう一人の友人と精一杯声を出し応援する係だった。

応援とはいえ、時に囁き、時に叫び、時に頷くなど多種多様なリアクションを全力で空気を読み集中しなければならない。今どき「応援に来てくれ」と言われて、本当に応援するだけの仕事があるとは考えたこともなかった。

私達三人は、高校時代からの付き合いだ。かれこれ四半世紀の付き合いになる。一生懸命に働く社長、その男の名はポップという。彼は私の書く「はなし」でたびたび主役になる男である。

ポップは、何やら試験を繰り返し、目の前にあるモニターの数値を見ていた。ゆっくりと上がっていく数値を見ながら安堵した様子が背中からでも伝わった。

「とりあえず、一時間くらい様子見ないとならない。このまま休憩しよう」

試験はどうやら順調そうだった。ポップの背中に私と一緒に声援を送っていた男。名前をチャンという。チャンも私と同じで、声援を送るタイプの男だった。私達は二人で精一杯声を振り絞ったので、人としてごく自然に喉を潤したくなった。「花粉症で喉が痛い」や「この先大声を出せる自信がない」と体調の変化を囁き、ポップ社長からコーヒーをいただくことに成功した。

この日は、春の温かさを実感できる風のない日だった。そのまま休憩していたら、うたた寝してしまうような陽気だった。塀に腰掛けこちらが休む間にも正面に見えるモニターの数値はゆっくり上がっていく。誰も何も喋らない。喋る必要がない時間を久しぶりに味わっていた。

このまま寝て過ごすのも悪くない。そんなことを考えていた。思考は速度を落とし、自然に身を委ねることで自己の存在感を消し、自然との一体を楽しむような時間だった。

唐突に時間が奪われたのは、チャンの一言からだった。

「お前ら、こういう何にも考えない時間の大切さを感じているだろ?」

それは、答えが出ている意味のない質問のような気がした。相変わらず的を得ない質問を繰り出すチャンの周りに、答えてあげられる人がいないか探してみたが、私とポップしかいないことが確認出来たので、どちらも何も答えなかった。

「俺は、毎日この時間の繰り返しなんだ」

言っている意味が分からないので、聞き返すことにした。私達は唐突に奪われたこの時間を取り戻さなければならない。

「いいぜ。話せよ。お前のターンだ」

チャンはヘルメットを脱ぎ、ヘルメットの中に隠していたロン毛をなびかせてから話し始めた。私達もそれに倣い、ヘルメットを脱ぎ、短髪を無理矢理はためかせるようにしたが私達の髪は、はためくほど存在しなかった。

「お前らみたいに家族がいない俺は最近毎日何をしたら良いのか考えている。だけど何も浮かばないし、何も出来ない。一人で遊びにも行くけど、その時は楽しい気持ちでいるがそれが後に続かない。例えばお前らが家族といて俺と会った場合、どのタイミングで俺は帰ったりすれば良いかとか、何をしようとしているとか、人としてそういうことが分からなくなっているんだ」

それは、孤独を説明している真剣な言葉のようだった。

「どうやって、お前らを誘って良いかも分からないし、それを相談する人もいない。毎日、何かしているフリだけだ。よく友達が『たまには一人になりたい』と俺を見て俺と話している時に言う。『羨ましいな』と。だけど、常に一人だとその答えは『キツい』なんだ。お前らは家族の形が変化している時間を感じたり、その時間を味わったりしているから時間に濃淡がつく。だから一人になりたいんだ。俺は俺の生活で何もこの先変化が起きないし起こせない」

春の陽気がチャンをそうさせたのか分からないが、四十歳を過ぎた男が話す久しぶりの本音は、笑い飛ばすせるようなものでもなかった。私は、チャンの言っていることがなんとなく理解できた。人はそうそう夢中になれるものや、没頭できること、そして濃縮な時間に出会わない。

チャンにも、もちろん今後家族をつくる可能性だってあるが、それを想像させる何かは今は存在しない。それを簡単に「このまま年老いて、家族が独立したらきっと私も自由な時間が増えて、また遊べるようになるさ」とは言えない。私達が変化の時間を感じるなか、変化しないで生きることを伝えているからだ。

同じ学生時代を過ごし、同じ時間の凝縮された濃密さを味わい、同じお酒を呑みながら、まどろみの時間をはしゃいで生きてきた。だけど、考えること自体が減ってしまい、考えようともしない時間だけが増えていることをチャンは私達に伝えている。

モニターの数値は順調に上がっていて、試験は上手く進んでいた。とても穏やかな天気の中にいるのに、このタイミングで友人が深い悩みの底を打ち明けている矛盾に笑いそうになった自分を発見した。私はやはり冷酷だと思う。こういう場面でもうまく言葉を紡げずに傍観することを肯定し楽しんでいる。

ポップは、腰掛けていた塀から立ち上がり、チャンに声を掛けた。こういう時に自然と出てしまう優しさから声を掛けることが出来るのが主役の人生だよなと私は思いながらも、それを自覚しているように振る舞うポップをずっと見ていた。

「パグを飼いたいんだ」

絶対におかしい。会話の流れがおかしい。生き方は主役だが、話す言葉はすごく雑だ。私は毎回繰り広げられるポップのこういう場面がものすごく好きで仕方がない。頭の中では、解決策を導いていてきっと良い案が出たのだと思うのだが、四半世紀ほぼ全ての第一声が間違っている。

それを私もチャンも知っているので何の反応もしない。

「パグ。知ってる?ワンちゃんの」

一体、私達のどういうリアクションを見たかったのだろうか。私達の無反応なリアクションに驚いた表情を見せている。

「娘は柴犬派なんだけど、俺はパグなんだ」

好みの犬種を私達は知りたいワケではないし、聞いているワケでもない。

「どうして犬を飼うことになるんだい?」

確認するのが私の役目だ。長年の脇役の役目として当然のことを聞いた。

「いや、犬じゃない。パグを飼いたいんだ」

諦めた私は、ポップに話を促した。

「いいぜ。話せよ。お前のターンだワン」

軽く犬語を入れてバトンを渡したのにそれについては、全く反応しなかった。私達は、ポップに会話の主導権を渡した。

「俺は、小さい時から実は犬が苦手なんだ。吠えられるし、威嚇されて噛まれそうだしな。全然触れなかった。どっちかというと猫派だ。だけど小学校の時に、友人が家でパグを飼っていたんだ。そのパグは吠えないし、むしろ近寄って来て触らせてくれた。ずっと触らせてくれたんだ。この時に初めて俺は、猫は絶対にこんなに触らせてくれないと気付いたんだ。俺が飼うならパグだとね」

完全にパグに主役を取られたのにチャンは一生懸命聞いている役を演じている。

「で、今な。今すごくパグが飼いたいんだ。子供がパグじゃなくて柴犬って言ってきて『自分で大きくなったら飼え』と怒ったんだ。俺は今でもパグが飼いたいのに飼っていない。これが現実なんだ。実際に飼っても本当にパグを幸せに出来るか分からない。俺の子供だってまだ小さい。俺は子供の頃からパグを飼いたかったのに四十歳を過ぎても飼えていないんだ。パグは気管が弱いし、暑さ寒さにも弱い。そう考えると、とても今の俺一人では飼えない。飼う時は、俺一人で全力で独占して飼いたいんだ」

これは、ようするに俺もチャンと同じような孤独を味わっているという説明なのだろうか。それとも家族がいても本心で心を通わせたいのは、まだ見ぬパグだけだと言っているのだろうか。

ポップは真剣にパグを飼いたがっているが、話の繋がりはまったく読めない。

「お前のカメの話し聞かせろよ。飼ってるだろ?」

なぜだ。私はなぜこのタイミングで私が飼っているリクガメの話をしないといけないのだろう。何を言えば正解なのかまったく分からない。

「いいぜ。話すよ。俺のターンだ」

話のバトンを受け取ったなら拒否はしない。例え正解がなくてもこれは私達のルールだ。これで四半世紀やってきている。私だってそれなりに生きてきた。魅せてやる。私は本当にそう思っていた。

「家にな、ヨツユビリクガメがいるんだ。名前を『大福』という。この大福をずっと観察しているんだ。毎朝シェルターから出てくると決まってジーッと辺りを見渡す。毎日同じところを見ているはずなのにさらに見るんだ。そしてゆっくりだ。大福からすると急いでいるのかも知れないがそれは人間には伝わらない。しばらくするとゆっくりと前足を上げる。上げたまましばらく止まるんだ。たまにそれを戻したりもする。踏み出すフリだ。それからゆっくりと一歩目を下ろす。そして少しだけ進む。たまにゆっくりとアクビをしながら、眠たくなんかありませんていう表情をする。ゆっくりと水場へ歩く。水を含むのかと見ていると、水の容器にクビだけを乗せて休むんだ。それからやっと少しずつゆっくりと飲む。とにかく時間軸が人間と違うような気がして本当に癒されるんだ。だから、ずっと見ていられる。つまり、ペットに癒されるということをポップは言いたいんだと思う。別に生き物じゃなくたって植物だっていい。何か飼ったり育てたりして愛情を注ぐことは一つの時間の変化ってことじゃないか?」

私は、なぜか二人をフォローする形になり、精一杯出来ることをして、話をまとめたと感じていた。

「いや、まったく違う。カメがいるからお前パグ飼えないだろ?」

絶対に誰だって、この流れでパグが飼えるかどうかの話だなんて思わない。ツッコむのを我慢した。飼えるワケないだろう。可愛いリクガメの大福ちゃんの話をしていた私の話をポップはきちんと聞いていたのだろうか。

「俺もパグを飼えない。お前もパグを飼えない。さて飼えるのは誰だ?」

別に、この質問に答えなんていらないだろう。

「俺だな」

チャンはヘルメットをかぶりながら答え、少しだけ笑顔になっていた。私達もそれを真似るようにヘルメットをかぶり休憩は終了した。

数値は規定値を示し試験は無事に終了し、私達の声援のおかげで予定より早く終了した。

「俺が飼えなかったから、お前が俺に代わってパグを飼えばいいさ」

というこの日の何の解決策でもない会話だったのだが、ポップなりにチャンを励ましていたのだと思う。孤独の対応なんて誰にも分からない。死ぬ時は一人だ。私にもこれが何の解決策にもならないと理解はしていたのだが、この日は間違いなくパグを飼いたくなっていた。

なんのはなしですか

帰りの車の中で、チャンが言い出した。

「俺は飼わないけどな。この道の先に、カメも犬もいるペットショップがあるんだけど一緒に行かないか」

ポップは無言でペットショップの駐車場へ車を走らせた。私も別に何を言うでもなく、作業着姿の中年が三人でペットショップへ訪れる楽しさにどこか昔を思い出していた。本当に必要なのは、日常を楽しむことだと考えていた。

自分に何が書けるか、何を求めているか、探している途中ですが、サポートいただいたお気持ちは、忘れずに活かしたいと思っています。