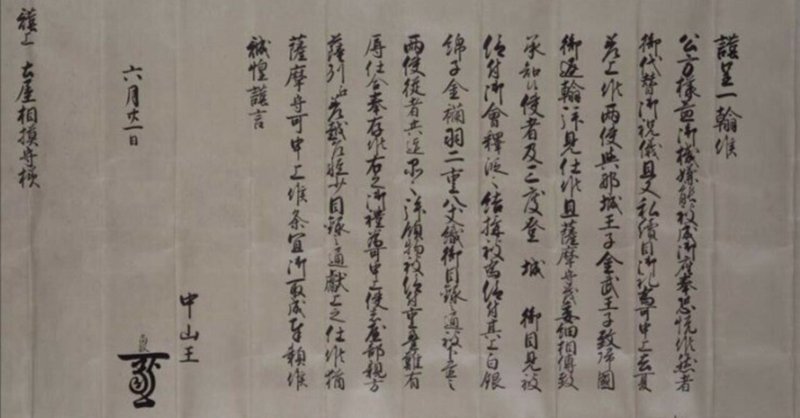

琉球の花押

2016年6月3日、遺言書の花押を印の代わりと認めないという最高裁の判決があったという記事をネットで読んだ。記事には、遺言者は「琉球王国の名家の末裔にあたる沖縄県の男性」とあったので、沖縄に花押があったのかと疑問に思われた方もいたと思う。

実は琉球王国では薩摩服属以降、花押が使われていた。上記は中山王、尚敬(1700-1751)の花押の入った書状である。中山王とは琉球国王のことである。中山王国が琉球を統一したことにちなむ。

記事には説明はなかったが、遺言者は三司官(三人制の行政長官職)を多数輩出した某門中の大宗家(本家)の方であった。本部御殿の2代目・本部按司朝完の娘がこの家に嫁いでいるので、本部家とも繋がりがある。

花押は現在でも内閣の閣議で使われている。遺言者は先祖が代々花押を使ってきたので、その伝統を守ろうと自らも使っていたのかもしれない。それゆえ、印の代わりとして認めない、という判決に疑問を持たれた方もいたと思う。そもそもニュースになる時点で賛否両論がある証拠である。筆者もこの判決には疑問を感じた。

この遺言者の門中ともなれば、その広がりは膨大で毎年の清明祭やお盆などでも、多数の人たちの来訪の相手をしなければならかったであろう。本家当主として祭祀の継承の苦労は並大抵ではなかったはずである。

伝統武道もそうだが、現代において歴史的なものを継承することは、なかなか大変である。世間や周囲の無理解にさらされることもしばしばである。「いまの時代にそんなものは必要か」と言われることもある。

古武道の修業者の中には、「伝統を後世に伝える」という使命感でもってやっておられる方もいるであろう。

花押は誇るべき日本の伝統文化なのだから、司法がそれを否定するのは好ましくないと筆者はこのニュースを読んで思った。もしこの遺言者が先祖から受け継がれてきた伝統を守ろうとしていたのなら尚更である。

出典:

「花押」(アメブロ、2016年6月5日)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?