屋部憲通の型

屋部憲通は松村宗棍、糸洲安恒の弟子である。また、沖縄県師範学校で糸洲先生の師範代として空手を教授した。もっとも屋部先生は体操並びに教練の教師として奉職していて、空手を専門に教えていたわけではないけれども。

糸洲先生は自身の流派を興さなかったし後継者も指名しなかった。しかし、屋部先生は、しばしば糸洲先生の後継者と目されている。それだけ屋部先生は近代空手史において重要な人物であるが、彼の型についてはよく知られていない。

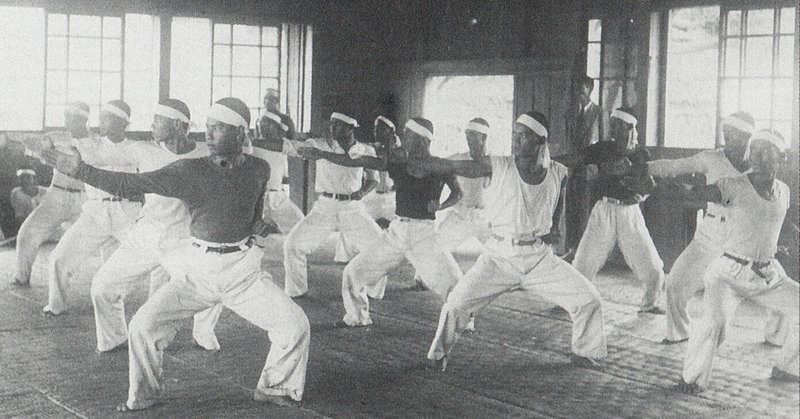

上の写真は沖縄県師範学校生徒によるナイハンチである。昭和7(1932)年に撮影された。当時の空手師範は屋部先生である。

つまり、これは「屋部のナイハンチ」なのである。立ち方は「糸洲のナイハンチ」がつま先をやや内側に向け、膝を締めたサンチン立ちに似た立ち方なのに対して、屋部のナイハンチはつま先を外側に向け、膝を開いた、幾分四股立ちに似た立ち方をしている。以前紹介した「武村のナイハンチ」と立ち方が似ている。

ナイハンチ以外、屋部先生はほかにどういう型を稽古していたのであろうか。

三木二三郎・高田瑞穂共著『拳法概説』(1930)に以下の一文がある。二人は当時東大空手部の部員であったが、本場沖縄の空手を知りたいと思って、昭和4(1929)年夏に沖縄に渡った。そのとき、彼等は屋部先生に会ったのである。

「屋部憲通先生は五十四歩、公相君――型の名称――の二つを20有余年練習し、それ以外は知らないように承った。従って屋部先生のこの態度は真にその技の玄妙の域に達せんと努むる武道家の採るべき道であると吾人は信ずる」

上記によると、屋部先生は五十四歩と公相君だけを20年以上稽古している。そして、ほかの型は知らない。この話を聞いて、三木等はこれこそ本物の武道家の態度であると感動したというのである。

上記にはナイハンチは含まれていないから、それを含めると、屋部先生はナイハンチ、五十四歩、公相君の3つの型だけを稽古していたことになる。

屋部先生の事例は、古流の空手家が型をどのように考えていたかを知る手がかりになる。

本部朝基は屋部先生同様、松村先生の最後の弟子の世代に属するが、決して型の習得数を自慢するようなことはしなかった。むしろ自分にとって本当に必要な型だけを稽古した。

必要というのは実戦において必要な型という意味である。どんなにたくさん型を覚えても、型の分解稽古をしなかったり、組手の稽古がおろそかになれば本末転倒である。

つまり、屋部先生も本部朝基も型だけでなく組手も重視した。これは松村先生の教えでもある。

ちなみに、屋部先生が3つの型しか稽古しなかったというのは、「彼が習った数」とイコールではない。おそらく屋部先生はもっとたくさんの型を習っていただろう。彼はそれらを取捨選択して、自分に必要な型だけを稽古した、という意味である。

たとえば、東恩流には許田重発が屋部先生から習ったジオンの型が伝承されている。つまり、その頃は屋部先生はジオンも教えていたわけである。

『拳法概説』の別のページ(183頁)によると、屋部先生は本部朝基と親友であり、彼等は長年一緒に組手の稽古をしていた。つまり、彼らは共通の空手観の持ち主であり、長年一緒に稽古した盟友だった。

出典:

「屋部憲通の型」(アメブロ、2016年4月15日)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?