「糸洲は間に合わない」の意味

琉球王国は、明治5年(1872)、琉球藩となり尚泰王は明治天皇より琉球藩王に任命された。そして、明治12年(1879年)、廃藩置県により沖縄県になった。

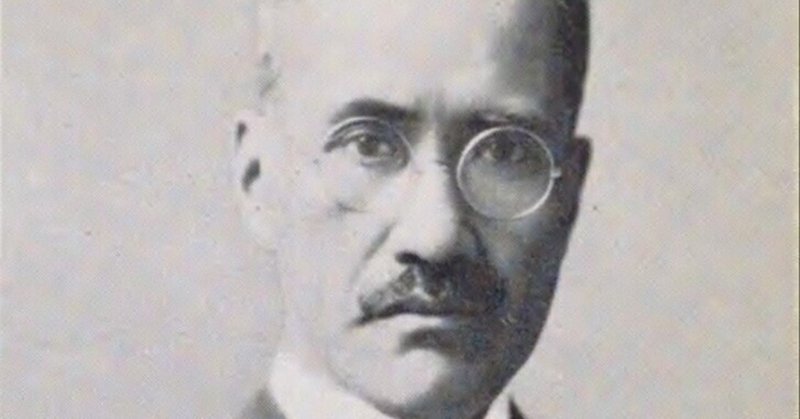

糸洲安恒は王国時代は右筆(書記)の職にあったといわれている。糸洲家は下級士族(筑登之家)で上級士族のように自らの領地をもたなかった。糸洲先生は難関の科(科挙)の試験に合格し右筆に採用されたわけだが、廃藩以降は沖縄県の職員に採用されたかはさだかではない。沖縄県の当時の官員録にはその氏名がない。

一方、本部朝基『私の唐手術』(1932)にあるように、本部御殿では明治14年(1881)より、糸洲先生を唐手のヤカー(家庭教師)に招いた。本部家に伝わる口碑では、糸洲先生が生活に困窮していたので援助する目的も兼ねて、教えに来ていただいていたという。

沖縄の御殿殿内(王貴族)は廃藩によってその領地を失ったが、明治政府は反乱を恐れて、沖縄県の秩禄処分を明治末期まで延期した。いわゆる「旧慣温存政策」である。それゆえ、本部御殿は引き続き明治政府から金禄公債を支給されていたので、生活に余裕があったのである。

本部朝基が糸洲先生に師事したのは7、8年だったというから、おそらく明治21、22年(1888、89)頃まで、糸洲先生は本部家に仕えていたのであろう。山田辰雄「武道としての空手」(1955)に以下の一文がある。

糸洲先生の主家である、私の旧師故本部師範の親戚関係であった、元男爵伊江朝助氏から聞いた話で、其の氏名年代は不詳であるが、さもありなんと思わるるを以て記述する。

主家は主人の家の意味で、糸洲先生が本部御殿にヤカーとして仕えていたからである。元男爵、伊江朝助(1881-1957)は伊江御殿の当主だった人で、本部朝基の母が伊江御殿出身だったので親戚関係にあった。

そして、いつからは不明だが、本部御殿のヤカーを務めたあと、糸洲先生は現在の首里石嶺町にある伊江御殿の別邸並びに御墓の番人として雇われた。

さて、空手史研究者の金城裕によると、その伊江朝助と松村宗棍との間に以下のようなやりとりがあったという(注)。

時は明治27(1894)年頃、男爵13歳前後である。松村宗昆の米寿のお祝いに伊江家から何か品物を贈られた。そのお礼の挨拶に松村は杖も使わず歩いて見えられた。そのときの問答である。

男爵: おお松村、うちの糸洲の「手」はどうだ。糸洲を凌ぐほどの者はいるまい。

松村: いいえ、糸洲の技はのろくて、実戦には間に合いますまい。

金城先生は、昭和30年頃、東京、成城の自宅を訪ねて取材した折、伊江朝助から直接この話を聞いたという。「自分の信頼し誇りに思っている大拳豪を、実戦に間に合わない技の持ち主と酷評されて、若き男爵はショックを受けたようである」(231頁)と金城先生は述べている。

さて、この「糸洲の技はのろくて、実戦には間に合いますまい」というのは、どういう意味であろうか。知花朝信によると、糸洲先生は体重が150斤(約90kg)ぐらいあったというから、当時の日本人男性の平均身長が160cm前後と考えると、肥満だったことは確かである。のろいとは、こうした身体的な肥満に基づく動きの鈍さを指しているのであろうか。

上記の話とは別に、筆者は以前武芸館の比嘉清彦先生から以下のような話を聞いた。

それは松村先生と糸洲先生が組手の稽古をしていたときのことである。松村先生が糸洲先生に向かって、「お前の突きは当たれば岩をも砕くほどの威力があるが、わたしには当たらぬであろう。ほれほれどうした」と言いながら、糸洲先生に自由に突かせて、すばやく躱して全部よけたというのである。

この逸話は知花朝信が清彦先生の尊父、比嘉清徳に直接語ったものだそうである。

突きの威力というのは、速度に比例するから、威力があって突きのスピードが遅いということは物理学的にはありえない。糸洲先生は巻藁突きの稽古に熱心だったそうだから、突きは速かったであろう。

本部朝基も『私の唐手術』で、松村先生は糸洲先生が鈍重なので評価せず、耐えかねた糸洲先生は松村先生のもとを一度去り、那覇手の長濱に師事するようになったと述べている。

筆者が思うに、松村先生のこの評価は糸洲先生の突きのスピードを評したものではなく、運足や体捌きといった全身的な身体操作に関してのものだったのではないであろうか。

たとえば、本部御殿手の組手では、敵の突きを一般の空手にあるような、上受け、横受け、下段払いで受けるのではなく、体捌きでよけることを重視する。清彦先生は、松村先生はこの体捌きを習得していて、その組手は本部御殿手のようにひらりひらりと躱すようなものだったのではないかと述べられていた。

本部御殿手では、「人の手足は剣と思え」と言って、防御するより避けたり躱わしたりすることを重視する。ちなみに、この言葉は安里安恒も船越先生に伝えたので、よく知られている言葉である。この言葉は単なる教訓ではなく、体捌きという具体的技法の重要性を述べたものだったはずである。

しかし、糸洲先生は突きを躱すよりもむしろはね返すくらいに体を鍛えることを重視した。これは那覇手の長濱の影響だったのか、糸洲先生固有の考えだったのかはわからないが、こうした組手観の相違が松村先生の「糸洲は間に合わない」という言葉になったのかもしれない。いずれにしろ、古流首里手にあった体捌きは糸洲以降、急速に廃れることになった。

注:金城裕『唐手から空手へ』日本武道館、2011年、230頁。

出典:

「糸洲は間に合わない、の意味」(アメブロ、2019年3月2日)。note以降に際して加筆。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?