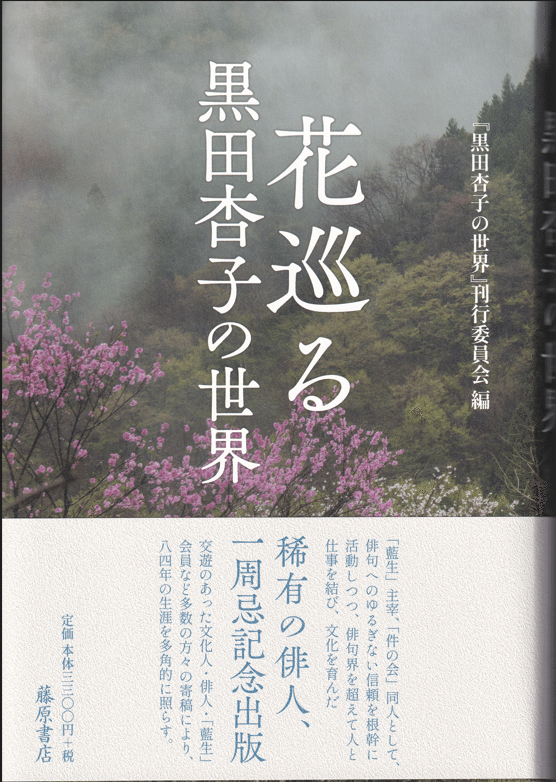

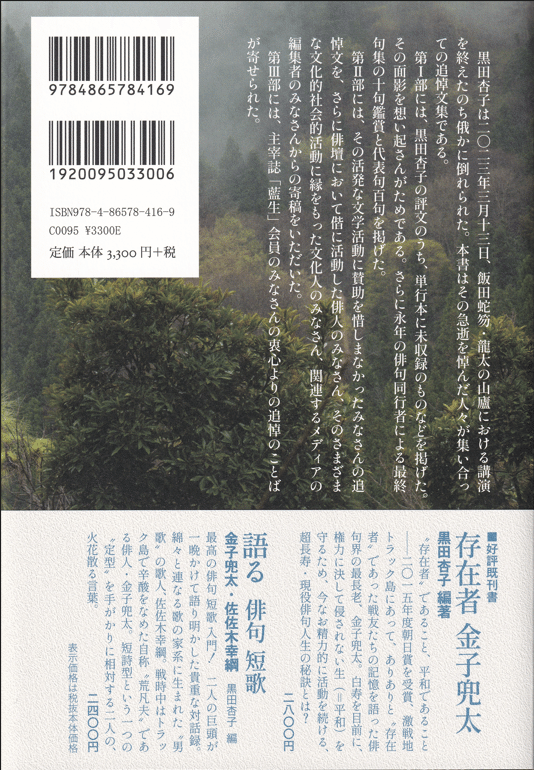

花巡る 黒田杏子の世界

3月13日は黒田杏子の命日である。

その一周忌の日付にて、藤原書店より『花巡る 黒田杏子の世界』が刊行され、寄稿者のひとりであるわたしの元に郵便で届いたばかりである。

次が同封されていた藤原良雄社長の送り状である。

この文面からも解るとおり、本書は黒田杏子と親交の深かった藤原良雄氏の衷心から哀悼の想いによって成った書である。

石牟礼道子論をワイフワークとしているわたしには、このお二人は大恩人である。

戦後の俳句界にこのような方が存在したことは、幸運以外のなにものでもないと言えよう。その恩恵に浴した人は枚挙のいとまがない。

目次の一部を以下に転載させていだたく。

昭和、平成、令和の俳句界を牽引した第一人者、黒田杏子の偉業を知る上でも、ぜひご購読いただき、座右の書とされることをお薦めする。

わたくしの寄稿の全文を下記に転載させていただく。

巡礼と邂逅の彼方に 武良竜彦

黒田杏子氏は、私のライフワークとする石牟礼道子論の完成を励まし続けてくださった方である。私が現代俳句評論賞を拝受した石牟礼道子俳句論を書く以前から、私のライフワークが石牟礼道子文学であることを知っていた方である。

社会批評的な視座を含む石牟礼文学論を書くことを想定して、全作品の研究をしていた私には、最初は俳句論を軸としてそれを纏めるという視座はなかった。その視点からの起稿を教唆されたのが黒田杏子氏だった。

私は石牟礼道子が俳句も遺していたことは知らなかった。

『石牟礼道子全句集 泣きなが原』の出版を藤原書店の藤原良雄社長に示唆されたのは黒田杏子氏であったという。

大学生時代に畏友の高野ムツオから、現代俳句の凄さ、可能性について教えられていたが、私は俳句の道には入らなかった。だが黒田杏子氏のおかげで石牟礼道子が俳句作品も遺していることを知り、必要に迫られて、高野ムツオが主宰する「小熊座」の門を叩いたのである。そして俳句の実作の経験を積み、同誌で俳句時評を担当させてもらい、俳句評論文を書く足腰を鍛えさせてもらった。

そんな私の評論文が齋藤慎爾氏の目に留まり、齋藤氏が総合誌で書いていた俳句時評で何度も名指しで褒めていただき、氏との交流が始まった。齋藤氏の最後の句集『陸沈』の解説文と、付録の栞で「齋藤慎爾全句集論」という総括的な評文を書かせていただいた。

それを目にされた黒田杏子氏から激賞のご連絡をいただいて以来、彼女をとの交流が始まったのである。

私の石牟礼道子論は未完であり、目下「小熊座」誌上にて連載中で、今年中には完結の予定である。論稿の完成を楽しみにしてくださっていた黒田杏子氏、相次いで齋藤愼爾氏の両氏の訃報が昨年、相継いだ。私はその深い喪失感の中にいる。

齋藤愼爾氏が『木の椅子』増補新装版で、「俳人協会」に身を置く黒田杏子氏が「現代俳句協会」の大賞を授与されたことに、これまでの狭いセクショナリズムの壁が崩壊してゆく気配を感じているという意味のことを述べられていた。その後、現代俳句協会は無所属の齋藤愼爾氏にその同じ大賞を授与している。俳句界再編統合の兆しはこのお二人の逝去によって遠退いてしまった。

※

最後に、黒田杏子氏の俳句作品について述べておきたい。

第一句集『木の椅子』には巡礼・魂の道行きのオリジンの輝きがある。

日本古来の、特に仏教思想の流れによって育まれた日本人の精神性の底流を貫き伝承されてきたものである。巡礼とは己を虚しくして魂の遍歴を行う精神的な行為である。

会派を超えて先達・後輩の創作的精神性に寄り沿い、敬愛と励ましの真心を捧げる黒田杏子氏の行為の根幹には、この巡礼の思想がある。

蟬しぐれ木椅子のどこか朽ちはじむ 『木の椅子』

父の世の木椅子一脚百千鳥 〃

木の椅子は常に自分に居場所を与えてくれるものであり「巡礼」に出かけてはまた還り来る場所でもあり、そういう魂の活動と循環の末に朽ちゆくものでもある。自分の居場所には「蟬しぐれ」を降り頻らせ、父の居場所には「百千鳥」の鳴き声を降らせている。

伝統的な俳句表現では無常観の表現として詠まれて詠嘆的になる傾向があるが、黒田杏子俳句では、それを決して「嘆き節」にはしない矜持がある。

牛蛙野にゆるされてひとり旅 『木の椅子』

必ず死で終わる命の旅を終末観などでは詠まない。人間中心主義ではなく、生かされて「在る」という天の摂理への感謝と釣り合う自己肯定感と拮抗するような詠み方である。

ホメロスの兵士佇む月の稲架 『木の椅子』

古代ギリシャ(紀元前八世紀末)のアオイドス(吟遊詩人)であった「ホメロス」は盲目であったという説もある。本邦の平家物語を「かたる」琵琶法師、過去の不幸の物語を三味線で「かたる」瞽女という盲目の「かたり手」。古代ギリシャでも、盲人が社会で就けた数少ない職業が「うた」の語り手だった。この句では月夜の苅田に佇んでいるのは「ホメロス」が「うたった」叙事詩の中の戦場にいる「兵士」だ。ここに孤高の俳人精神である「巡礼者」としての、黒田杏子氏の吟遊詩人のような身上の投影があるように感じる。

稲光一遍上人徒跣 『一木一草』

涅槃図をあふるる月のひかりかな 『花下草上』

黒田杏子氏の魂の巡礼は此岸彼岸の境も超えてゆく。

黒田杏子先生、彼岸にてまた。

黒田杏子命日に

杖欲す泉下の杏子に借りる春 竜彦

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?