映画『MINAMATAーミナマター』をめぐって

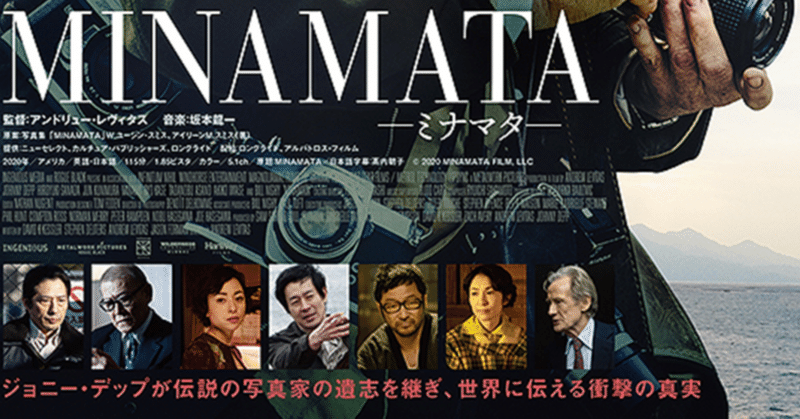

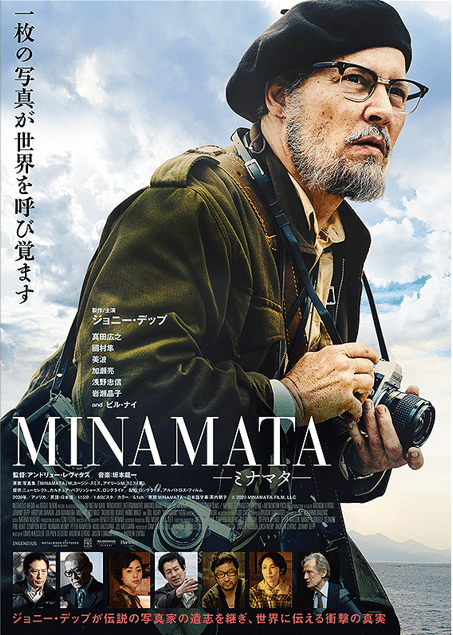

映画 『MINAMATA』

2020年製作/115分/G/アメリカ

原題:Minamata

【映画の内容紹介文】

ジョニー・デップが製作・主演を務め、水俣病の存在を世界に知らしめた写真家ユージン・スミスとアイリーン・美緒子・スミスの写真集 「MINAMATA」を題材に描いた伝記ドラマ。1971年、ニューヨーク。かつてアメリカを代表する写真家と称えられたユージン・スミスは、現在は酒に溺れる日々を送っていた。そんなある日、アイリーンと名乗る女性から、熊本県水俣市のチッソ工場が海に流す有害物質によって苦しんでいる人々を撮影してほしいと頼まれる。そこで彼が見たのは、水銀に冒され歩くことも話すこともできない子どもたちの姿や、激化する抗議運動、そしてそれを力で押さえ込もうとする工場側という信じられない光景だった。衝撃を受けながらも冷静にカメラを向け続けるユージンだったが、やがて自らも危険にさらされてしまう。追い詰められた彼は水俣病と共に生きる人々に、あることを提案。ユージンが撮影した写真は、彼自身の人生と世界を変えることになる。「ラブ・アクチュアリー」のビル・ナイが共演し、日本からは真田広之、國村隼、美波らが参加。坂本龍一が音楽を手がけた。

【感想】映画『MINAMATA-ミナマター』をめぐって

映画『MINAMATA』は2020年制作のアメリカ映画である。

日本では2021年後半に公開された。

この問題に関心があり、石牟礼道子の『苦海浄土ーわが水俣病』(以下、『苦海浄土』と表記)を読んだことのある方は、ある種の違和感と戸惑いを覚えられた方も多いのではないだろうか。石牟礼道子文学が表現したもっとも大切なことを考える上で、その違和感の正体を見極めることは、とても参考になるはずである。

映画の内容紹介文で紹介されているように、これは伝記風エンターテインメント映画である。彼がどういう経緯で水俣を訪れ、どういう体験をする中で、あの写真集に収録される写真を撮ったか、ということを主軸に大幅に脚色された形で物語は展開する。そういう意味では映画のタイトルも、『ユージン・スミス―伝説の世界的カメラマンは水俣で何を見たのか』というような題にした方が相応しかったのではないか。

映画の背景になっているのが、「チッソ・水俣大量無差別殺人及び殺人未遂事件」、いわゆる「水俣病」問題と呼ばれる事件である。

「水俣病」問題は一企業の犯罪が発端であるにしても、大量生産大量消費と廃棄による環境破壊問題、社会的な差別的構造、近現代文明の在り方そのものが、人類自身に対して加害的になっている文明禍という大問題である。

このことに関して何か伝えよう、表現しようとするのなら、石牟礼道子文学がすでに描いたように、

今、地球で文明的恩恵に預かって暮らしているわたしたち一人ひとりが無関係ではない、つまり未必の故意的な加害を構成する側の一員であるという自覚的な戦き、痛みなどを主軸として表現できるかどうか

それが、もっとも重要な課題になる難しい問題である。

この映画はフィクションなのだが、観た人の中には事実と受け止める人もいるのではないかと思われる。そこで事実との相違点とその意味について考えてみたい。そうすることで、石牟礼道子がどのような思いでこの問題に深く関わるようになったという心理的背景も見えてくるはずである。

この映画ではチッソの社長と、会社を過剰防衛的に守る側の社員、その雇われ警備員、隠密裏に動く暴力行動員たちなどを、典型的な悪役として描いている。その中の國村隼が演じるチッソの社長の描き方が、まるで個人的に創業経営している利益優先の悪辣社長的な印象を抱かせる人物像のように描かれている。

映画で國村隼が演じている社長のモデルになった人物は、「水俣病」問題が顕在化した後、補償問題などの対応をすることになった頃に着任した人物である。

有機水銀を垂れ流していた時代の社長は、その前任者での歴代の社長たちである。前任の歴代の社長たちは、被害者たちに対して高圧的な態度に終始し、有機水銀原因説を認めないどころか、学者や権威ある者たちを金で動かし、嘘の原因説を流布させ、見舞金としてのわずかばかりの金額で、それ以後のいっさいの「補償交渉」をしないという約束をさせる文面で、「交渉権」さえ金で買おうとした。

後年、「水俣病」が社会的に注目され、チッソのそのような姿勢が社会的に批判される雰囲気が広がる中で、この時期の社長と工場長は刑事告訴され、業務上過失致死罪で有罪判決を受けている。

映画における時期のモデルになった社長は、難しい補償問題の対応をする立場になり、戸惑い苦悩しているような人物だった。だが、この映画では、歴代の社長たちを象徴したような、また創業者的な利益しか顧みない人物の象徴のように描かれている。

世界的に著名なユージン・スミスの撮影を妨害しようとして、社長個人がユージン・スミスを、工場内に案内して二人きりになったとき、ユージン・スミスに直接、札束が入っていると思われる分厚い封筒を渡そうとするシーンがある。

これもフィクションだが、それにしても戯画的過ぎる表現だ。社長は水俣の工場には常駐しておらず、たまたま視察に行っていたとしても、社長が部外者といっしょに工場内を案内して歩くなどということは考えにくい。水俣工場に常にいるのは工場長以下の社員と工場の低賃金の工員たちだけである。 チッソの社としての総合的姿勢をこのように象徴的に描いたのだろうが、チッソの社長個人をこのように典型的な悪人仕立てて描くと、勧善懲悪的な娯楽物語に矮小化されてしまう。

また、この映画では、その社長がユージン・スミスに「わが社生み出している製品は、社会に必要なもので、何千万という日本人の役に立っているものだ。それに比べたら、この町の漁民はPPMに過ぎない」という意味のことを言うシーンがあった。

ppm(パーツ・パー・ミリオン)は100万分のいくらであるかという割合を示す単位で、100万分の1の意味である。つまり1ppm = 0.0001%で、1%は10,000ppmに当たる。主に濃度を表すために用いられるが、不良品発生率などの確率を表したり、二酸化窒素などの大気汚染物質をはじめとする公害分野や、食品添加物や農薬などの濃度、岩石中の微量元素の組成、半導体中の不純物量を示す目的などでよく用いられる。

映画では、それを公害の加害企業の社長に言わせることで、その悪辣さを表現しているようだが、社会に役立つ製品を生産するのに、僅かばかりの人間が犠牲になってもいい、という高度成長期の日本人の「常識」的な感覚に基づく表現ではあっても、そんな問題意識すら、当時の日本人にはなかったのだ。

だから、石牟礼道子が『苦海浄土』で描き出した被害漁民たちの孤立した悲劇性が際立つのだ。その表現をしてこそ、この問題の核心を衝いたことになるのである。

またチッソの附属病院で密かに猫を実験体として原因調査をしていたデータを、ユージン・スミスたちが盗み出しに行くという、サスペンスドラマ風のシーンがあった。

実際のチッソの附属病院は、映画のように立派なコンクリートのビル風ではなく、古風な木造建築で、診察室、治療室、入院病室なども狭く数が少なかった。

被害患者たちをこの映画のように収容していたのは、その後急造された市立病院の専門棟である。チッソは関わっていない水俣市の運営病棟である。

また、猫たちに水俣湾で採れた魚介類を与えて実験調査をしていたのは、チッソ附属病院の細川院長の、医者としての個人的な探求心と良心によるものであり、細川氏の個人的な実験研究だった。その施設は狭い中庭に簡易に設置された、貧弱な金網小屋程度のものだった。

ちょうどその時期、大怪我をしてチッソ附属病院に入院していた小学生の私は、この実験金網小屋から抜け出して、全身を痙攣させながら廊下を歩いている猫と遭遇するという体験をしている。その衝撃を後年、童話「へんじのない手紙」(註)で書いている。実験用猫が抜け出せる程度の粗末な実験施設だったのである。

チッソ附属病院の細川院長は実験の結果を工場に提出している。チッソはそれを公表しなかった。工場の幹部たちには、それを隠したという意識もなく、それがいかに重大な実験結果であるかという認識もなかったのが現実だろう。わざわざ工場排水に原因物質が含まれているのではないかという疑念を抱かせるようなことを、発表することなど、念頭にもなかったのが真相だろう。

また、映画では川本輝夫氏をモデルとした自主交渉派の裁判が「勝訴」したことを「盛り上げ」エンディングのように描いている。これもエンタメ的単純化で、映画としては感動的な涙を誘う感動的なシーンになっているが、実際にチッソに賠償を命じた判決だったとはいえ、その補償の認定基準の条件が高く複雑で、この後、実際に補償金が支給された被害者は僅かばかりだった。その基準の在り方を巡って、その後長い裁判が続いたのである。

自主交渉派の川本氏たちが問題にしていたのは、そのような補償問題にすり替えられて、人間対人間という命の平等性と直接性が疎外されてゆく「近代的」な「解決」方法だった。

映画でも描かれていたが、川本氏たちがチッソ本社に乗り込み、直接直談判的な交渉という行動に出たのは、相手は企業、被害者は個人という非人間的な非対称性による、真心をもって悔い改めて、被害者に謝罪するという人間らしさの欠落した、チッソの態度の過ちを認めさせることだった。

この独特の言動の背景にあるのは、石牟礼道子の命の等価性、触れ合いの直接性が疎外されていることへの批判意識で、彼らに寄り添った石牟礼道子なくしては、獲得できなかった視座であろう。

社長と相対した、真田広之が演じている川本氏の言葉として、「問題は金じゃなか。心からの直接的な謝罪たい」「社長、あんたも人の子、人間なら、この被害の現実ば、ちゃんと目ば凝らして見らんねっち、いうことたい」という意味のことを言わせているが、その気持ちの真意はそこにある。

そんな彼ら自主交渉派は法廷闘争一任派に疎まれていた。川本氏たちの運動方針を巡っての内部対立のさまが、少しだけ描かれているが、ただ方針の違いでいがみ合っていたわけではない。自分たちが金と権力を持つ者たちによって、非情にもこうして分断されてゆくということについての無念さ、悔しさ、絶望感の表現があるべきだった。

石牟礼道子の『苦海浄土』はそのことをしっかり描いている。

また彼らを分断し孤立させたのはチッソという会社の人間だけではない。チッソという企業城下町の水俣では、市民の大半が彼らに差別的な姿勢で接していた。チッソの社長や社員たちを悪人仕立てで描けば済むような単純なことではないのである。

映画では描かれていないが、当時の水俣市長が「水俣病で騒いで水俣の印象を悪くしている漁民は、水俣市民全員の敵だ」という意味のことを公言して憚らなかった一例を挙げるだけでも、被害漁民の孤立状態が想像できるだろう。

この映画をも観た人の感想はおおむね次のようなものではないだろうか。

「チッソって会社は悪辣で、あんなことをしたんだ。被害者も可哀そう。ユージン・スミスも酷い目に遭ったもんだなー」

という程度の感想しか残らないのではないか。

この問題を映画化しようという困難に挑戦した意欲には賛意を惜しまないが、観客に安直な「感動」を提供する以上の、主題を持ち得ない映画になってしまったのは、エンターテインメント作品の、表現の可能性としての限界でもあるだろう。

観客に「この映画を作っているわたしたちも、今、これを見ているあなたたちも、の被害に対する加害的要件を構成する側の一人なんですよ」というような、鋭い主題の提示など、望むべくない描き方になってしまっているのが残念である。

石牟礼道子の『苦海浄土』には、私たち一人ひとりの加害性について、自省を促す力がある。

本当に「識る」べきことは、問題の本質を自己の内部にしっかり内面化し、今と明日を生きる思いと姿勢を、自らに糺すことに他ならない。

ユージン・スミスが水俣に行ったのは1971年。

石牟礼道子の『苦海浄土』第一部が刊行されたのは1969年。ベストセラーになって世を震撼させたこの文学は、日本の、世界の人たちにある種の覚醒を促していた。それまで風土病・伝染病として疑われた(疑うようにチッソが仕向けた)時代から、一貫して工場排水が原因ではないかという視点を持って、継続的に取材報道を続け、被害患者たちに、石牟礼道子同様に寄り添っていたのは、地元紙の「熊本日日新聞」の記者たちだった。

本当に「識ってもらう」仕事とは、このような長年に亘る地道な仕事である。

石牟礼道子の『苦海浄土』の刊行を機に、たくさんの大手メディアや言論人が、この問題について言及することが急増していった。ユージン・スミスが来水したのは世の中がそのような雰囲気に一変した後であった。

後年、彼が発表した写真展での作品、さらに後年の写真集は、メディアの映像報道とも一線を画す、普遍的な命の尊厳の危機、個としての命の、今生きて存在しているということ、その深層に迫る作品である。

ユージン・スミスの写真作品の価値を理解、評価する面からも、彼の伝記映画と自称するのならば、エンターテインメント的手法ではなく、もっとシリアスな表現方法で挑んで欲しかった。

この映画について、「水俣病」問題のことをたくさんの人に知ってもらうというエンターテインメントとしての役目は果たし得たのではないか、というような評価がされている。

被害患者たちの苦しみはまだ続いており、また「胎児性水俣病」(母胎の中で有機水銀被害を受けること)に罹患して生まれた人たちの苦しみは続いている。そんな中で世の中の記憶が風化しつつある現在、この問題を改めて喚起したという価値はある映画であることも事実である。

主題に描き方に、順当事者としては批判はあるが、多くの人に観てもらいたいという気持ちも事実である。

そして、この映画を観て「水俣病」問題に関心を持たれた方は、是非『苦海浄土』全三部作を読んで欲しい。

『苦海浄土―わが水俣病』は第一部に続いて第三部『天の魚』(一九七四年)が書かれ、第二部『神々の村』(二〇〇四年)が上梓された。さらに続く予定だったというが、高齢と病によりそれは果たされなかった。だからこの三部作をもって、作者逝去のため一応、完結した形で刊行されている。

※ ※

付記 資料編

わたしの童話「へんじのない手紙」は、このブログの下記のページで公開しています。 興味のある方は是非、お読みください。

WEB ADDRESS

https://note.com/muratatu/n/n949a6b6fc78e

また、チッソ・水俣事件の概略全容について興味のある方は、

「チッソ・水俣事件史―その前史からの総括」のページで紹介していますので、是非、こちらもお読みください。

WEB ADDRESS

https://note.com/muratatu/n/n8595d873d858

そして「チッソ・水俣事件と石牟礼道子」という、被害漁民の「闘争」自身の困難さを中心にまとめた記事も公開しています。

https://note.com/muratatu/n/n543ded62f641

合わせてお読みいただければ、より理解が深まると思います。

以下に、「チッソ・水俣事件史―その前史からの総括」の記事から、一部を抜粋して再録しておきます。(一部、本稿のために加筆)

※ ※

1950年 昭和25年1月12日

日本窒素肥料株式会社(日窒)、企業再建整備法に基づき、新日本窒素肥料株式会社(新日窒)として再発足(資本金4億円)(※略称「日窒」「新日窒」は「チッソ」の旧社名)

溝口トヨ子(水俣病と公式確認されている第1号患者、水俣市出月、当時5歳11ヶ月)が発病(患者番号1、S31・3・15死亡)

1954年 昭和29年7月5日

水俣市の男性、求心性視野狭窄などの神経症状を訴えて新日窒付属病院に入院。

細川一院長らが初めて接した水俣病患者で、水俣病発見の糸口となる。

1956年 昭和31年5月1日

新日窒附属病院(細川一院長)、小児科の野田医師を水俣保健所(伊藤蓮雄所長)へ派遣し、原因不明の神経疾患児続発を報告(水俣病発生の公式確認)

※ 私が八才のときのことになる。私が病気になったときはこの病院の小児科に通っていた。以降、私が小学生時代、母方の親戚の漁師の家で具合を悪くするという話が増え、母はよく見舞いにゆくようになり、その様子を話してくれた。

1956年 昭和31年5月8日

西日本新聞が水俣病について初めて報道。「死者や発狂者も/水俣に伝染性の奇病」

※ このころから「奇病」「伝染病」という言葉が差別的に使われるようになり、水俣が奇病の町として他所の地から見られるようになってゆく。

1957年 昭和32年4月4日

伊藤蓮雄水俣保健所長、猫実験で水俣病の発症を確認し、水俣湾産魚介類の毒性を実証(投与開始後10日目)

1957年 昭和32年9月11日

厚生省、熊本県の照会に対し「水俣湾内特定地域の魚介類がすべて有毒化している明らかな根拠は認められない」として食品衛生法は適用できないと回答

1957年 昭和32年10月26日

厚生科学研究班、第12回・公衆衛生学会総会(~28日)で、水俣病の原因物質はマンガン・セレン・タリウム、出所は新日窒が疑われると発表

1957年 昭和32年10月30日

水俣市、49患者世帯の実態調査を実施(~31日)漁民の約半数が転廃業、生活扶助17世帯

※ 私の母方の親族も家長が「原因不明」の劇症を起こし他界したため、廃業に追い込まれ、家族は別の日雇い的仕事を探して生き延びていた。やがて県外へ転居。私が小学低学年の頃である。

1958年 昭和33年2月7日

細川一新日窒附属病院長、松本芳医師、市川秀夫医師、湯堂で脳性小児マヒ様の患者をはじめて診察(のちに胎児性水俣病と判明)

※ のちに、有機水銀禍は母親の胎盤の有毒物防衛機能をすり抜けて、胎児に害を及ぼしているという、驚愕の事実が判明することになる。

1958年 昭和33年6月24日

厚生省、参院社労委で「水俣病の原因はセレン・タリウム・マンガン、発生源は水俣工場の廃水」との見解を発表

1958年 昭和33年7月7日

山口正義厚生省公衆衛生局長、新日窒水俣工場廃棄物に含まれる化学物質により有毒化された魚介類が原因と発表し、関係省庁等に協力を要請

1958年 昭和33年7月14日

新日窒、「水俣奇病に対する当社の見解」を発表し、熊大研究班や厚生省の見解を否定

1958年 昭和33年9月

新日窒・水俣工場、アセトアルデヒド排水経路を百間港から八幡プールへ変更、水俣川河口へ放流

※ この放流によって、それまで被害者が水俣湾の南側沿岸の漁師家族が多かったが、北側の葦北郡沿岸、不知火海全域へと拡大していった。これは犯罪行為以外の何ものでもない。私の母方の親族の漁師家族もそれまでは水俣湾の方の分家だけだったが、この放流後、市内の丸島地区の分家、福浦地区にあった元網元(このころは没落して家族漁業になっていた)の本家の漁師家族も被害者となっていった。

1958年昭和33年12月25日

公共用水域水質保全法・工場排水等規制法の水質二法が公布される(1959年3月1日施行)

※ それまで垂れ流し放題だった工場等の廃液を規制しようという動きがやっと始まった。

1959年 昭和34年3月26日

水俣市奇病研究委、水俣市八幡の漁師の男性を水俣病と決定。以後、水俣川河口附近で発病者相次ぐ

※ 懸念された通り、水俣川への工場廃液の被害が出始めた。

1959年 昭和34年8月1日

水俣市鮮魚小売商組合、地元産魚介類の不買を決議

※ これで水俣湾・不知火海沿岸の漁師たちは収入の道を断たれ、廃業を余儀なくなされていった。

1959年 昭和34年8月5日

西田栄一水俣工場長、熊本県議会に『所謂有機水銀説に対する工場の見解』を提出。有機水銀説を否定しつつ、排水処理施設の完備を約束

※ 工場側はあくまで工場廃液の有機水銀説を否定し続ける。

1959年 昭和34年9月28日

日本化学工業協会(日化協)大島竹治理事、有機水銀説を否定し「爆薬説」を発表

※ 米軍の爆弾説。まさに為にする珍説以外のなにものでもない。

1959年 昭和34年10月6日

細川一新日窒附属病院長、アセトアルデヒド酢酸工場廃水投与により猫が水俣病を発症することを確認(猫400号実験)

※ 小学だった私は院長が細川氏だった新日窒付属病院に、怪我で入院して、病院の中庭に造られた実験棟の金網の中で飼われているたくさんの猫たちの姿を見た。大人たちはそれを「奇病猫」と呼んでいた。

1959年 昭和34年10月10日

細川一(新日窒付属病院の医院長)、ネコ400号発症を新日窒水俣工場技術部幹部へ報告

1959年 昭和34年10月17日

不知火海沿岸漁民、熊本県漁民総決起大会を開催。「浄化装置完成まで操業停止、漁業補償要求」などを決議、新日窒は交渉を拒否。漁民ら工場に投石、警官が出動(第二次漁民紛争)

新日窒・水俣工場、八幡プールに逆送装置を完成し、アセトアルデヒド廃水排出先を八幡プール経由の水俣川に変更

1959年 昭和34年11月2日

熊本県漁連主催、不知火海沿岸漁民総決起大会。水俣市内デモ行進、国会調査団への陳情。新日窒に団交申入れ、新日窒は拒否。漁民、工場に乱入し警官隊と衝突、100余名の負傷者

※ 私はこの衝突の現場を小学校の帰り道に目撃している。石牟礼道子の『苦海浄土』でも、ここに至る被害漁民たちのここに至る、止むにやまれぬ姿が描かれている。

1959年 昭和34年11月13日

厚生省食品衛生調査会、水俣病の主因は有機水銀である、と厚生省に答申。

※ やっと工場廃液の有機水銀説を国が認めた。すでになんの救済もなく、人々の関心の埒外でたくさんの被害者が死亡または罹患していった。

1959年 昭和34年12月19日

新日窒、排水処理設備(サイクレーター・セディフローター)完成

※映画『MINAMATA』で、チッソ社長役の國村隼が、このサイクレーター施設の写真をユージン・スミス役のジョニー・デップに見せて、ちゃんと会社としても対策を講じていると誇らしげに言うシーンがあったが、見た目だけの設備で完全に有害物質を除去できるものではなかった。

1959年 昭和34年12月25日

厚生省、「真性患者の決定」などを目的として水俣病患者診査協議会(臨時)を設置。水俣病認定制度の始まり

※「真性患者」という言葉の響きに差別意識が感じられる通り、性悪説に立って、ニセ患者たちが補償金むしりをしているという加害者側の過剰な意識から始まった制度だった。

その証拠に「認定制度」という名の高いハードルによる、患者の否定、「水俣病罹災者」の存在の否定制度的な側面が強まり、被害者たちを苦しめ続けることになっていった。自主交渉派の川本氏たちが批判したのは、チッソという加害者抜きの、公的制度による「解決策」は、この問題の本質とは無縁の次元のことになってしまうということだったのである。

1968年 昭和43年5月18日

チッソ水俣工場、アセチレン法アセトアルデヒド製造設備を停止

1968年 昭和43年9月26日

政府、水俣病について正式見解を発表(公害認定)。熊本は新日窒水俣工場の廃水に含まれるメチル水銀が原因と断定

※ユージン・スミスが来日した時点では、隠蔽されている事実を暴くと言う段階ではなく、公的に明らかにされていたのである。

1969年 昭和44年1月

石牟礼道子『苦海浄土ーわが水俣病』講談社から刊行。

※水俣のことを忘れようとして目を逸らしつづけていた私を、「向き合いなさいと」この連れ戻した事件だった。喉元に刃を突き付けられたような衝撃を受けた一冊である。

1969年 昭和44年12月15日

「公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法」(通称「旧法・救済法」)が成立

1969年 昭和44年12月17日

「公害の影響による疾病の指定に関する検討委全体会議」(厚生省)において、「特異な発生と経過」「国内外で通用している」などを理由に病名を「水俣病」と指定

※全国的にほとんど知られようもないことだが、この「水俣病」という名称には、地元では複雑な受け止められた方をしていた。関係のない一般市民は地元の名前が「病」つきで呼ばれることに不快感を抱いていた。

※チッソ・水俣事件の闘争形式の変遷――「訴訟」の時代から「申請」の時代へ

1970年 昭和45年7月4日

熊本地裁、細川一元新日窒付属病院長を臨床尋問。ネコ400号実験などについてメモを提出し証言

※ユージン・スミスが来日する一年前より以前に、新日窒付属病院の細川院長の「奇病猫」たちへ発病実験のデータが、法廷での証拠書類として提出を求められている。隠蔽の段階から検証の段階に入っていたのである。

1970年 昭和45年11月28日

チッソ株主総会(大阪)開催。患者および支援者約1000人が一株株主として参加、議事後に患者ら壇上に上り江頭豊社長に加害責任を追求。

※この様子はニュース報道にもなり、わずかなドキュメンタリーでも放送されたので、チッソ・水俣事件の闘争のことが、全国的に知られることにもなった。この運動を支えたのは石牟礼道子とその周辺の仲間たちだった。この一株主運動を発案したのは支援者の弁護士で、会場にはいってから素早く、黒地の布に白で「怨」の字をあしらった幟を立て、巡礼の衣装と手に鉦を持つという印象的な姿に着替え、壇上で社長に直談判した後、静かに会場を引き上げるという活動方針を考案したのは石牟礼道子だった。その準備練習段階からの純朴素朴な被害者たちの姿の一部始終が『苦海浄土』に描かれている。

1971年 昭和46年3月25日

チッソ水俣工場、アセチレン法塩化ビニール製造停止

※この年になってやっと、有機水銀禍の大元にあたる製造工程が止まる。遅すぎる対応である。

1971年 昭和46年7月1日

環境庁が発足する。初代長官は山中貞則。行政不服審査を厚生省から移管

※ この寄せ集め官僚で造られた庁の、チッソ・水俣事件に向かい合う姿勢は偏見と高圧的態度に満ちていた。それはその後のさまざまな機会に明らかになってゆく。

1971年 昭和46年10月5日

熊本県、不知火海一帯住民約5万人を対象に住民検診アンケート調査を開始

※ やっと県という行政レベルの調査が始まる。健康被害診断ではなく、「アンケート」である。被害範囲地域を把握しようとしたのだろうが、まだその意識は目に見えるような身体の震えなどの重症患者だけが水俣病であるという先入観しかない。外見では被害者とは見えない、感覚障害などの軽症だが日常生活に困難を感じているタイプの「軽症水俣病」患者を含めた救済の考えがない。そのことが後々、県庁職員が認定申請者を「ニセ患者」視、「補償金たかり」視する侮辱的な態度を示し続けた原因になった。

1971年 昭和46年10年6日

熊本県、川本輝夫ら棄却取り消し裁決で差戻しとなった7人を含む16人を認定、1人を保留、1人を棄却

※ この川本氏たちを苦しめたのは県による被害者への「にせ患者」視という偏見による差別的態度であった。その高すぎるハードルを越えて16人の「認定」を勝ち取った。川本氏たちの闘いの目的は単に「認定」を勝ち取ることではなかった。加害企業の責任を問い、心からの謝罪をさせることだった。

1971年 昭和46年11月14日

水俣を明るくする市民連絡協議会、結成大会開催。浮池正基市長、「チッソを守るためには全国の世論を敵に回してでも闘う」と挨拶

※ チッソの正門は水俣の玄関である駅から真っ直ぐ見える位置にある。県道と国道という二本の道路を挟んだ正面である。そこに川本氏たちの座り込みテント、闘争のシンボル旗が林立している。そんな光景に「水俣の印象が悪くなる」と露骨に嫌悪感を示す市民が多かった。またチッソの納税が水俣市の収入に占める割合も高い。工場労働者と関連企業、下請けを含める人口も多くのその納税額も市の重要収入である。その恩恵に支障を来すような行為が快く思われない雰囲気がある。そんな空気の中での、この市長の言葉である。被害者のことは念頭にない、自分たちの生活が大事という当時の水俣市民の姿勢を象徴している。

ちなみにチッソ工場正門前での座り込み抗議を、初めてたった独りで実行し、その後の被害漁民たちに立ち上がり声を上げる切っ掛けをつくったのは、石牟礼道子に懇願されて支援活動を始めた思想家の渡辺京二氏である。

1971年 昭和46年12月6日

自主交渉派代表6名、チッソ本社を訪れるも社長が不在のため、本社前に座り込み(翌年1月1日まで)

1971年 昭和46年12月8日

川本輝夫ら自主交渉派、チッソ東京本社に乗り込み島田賢一社長と直接交渉。告発する会支援者らも本社内で座り込みを開始

※ 石牟礼道子氏もそれに同行している。そのことが『苦海浄土』にも描かれている。『苦海浄土』を上梓した後、石牟礼道子は時の人となり、その言動が注目されていた。東京に出て働きながら大学に通っていた私は、この場所にカンパをしに行き、被害患者たちや多くの支援者たちに混じって、寒空の下で座り込みをしている彼女の姿を見ている。黒田杏子氏も博報堂勤務の途上で立ち寄り声援を送っていたと回想している。(俳人として名を成した後、黒田氏は石牟礼道子と交流を深め、彼女の俳句全集刊行に尽力している。その刊行で石牟礼道子が俳句も作っていることを知り、後に私は石牟礼道子俳句論を書くことになったのだった。)多くの支援者たちがここに結集支援活動をしていた。

ユージン・スミスが来日したのはこの年である。

映画『MINAMATA』では、川本氏たちがチッソ本社に乗り込み、社長との直談判に臨んだシーンが描かれているが、現地でそれに寄り添い支援活動をしていた石牟礼道子や多くの支援者たちのことは描かれていない。

1975年 昭和50年1月13日

認定患者5人、歴代チッソ幹部を殺人・傷害罪で東京地検に告訴

1975年 昭和50年11月29日

熊本県警、チッソ吉岡元社長・西田栄一・北川勤哉元水俣工場長を業務上過失致死傷で書類送検

※ 歴代の社長・工場長を起訴したのに、警察はこの二人だけしか「送検」していない。その前の時代から工場の有毒廃液を垂れ流していた時代の江頭豊社長たちは除外されている。

1976年 昭和51年5月4日

熊本地検がチッソの吉岡元社長・西田元工場長を業務上過失致死傷で起訴。申請協・患者同盟など、「過失罪」での起訴に抗議

※ この恣意的な二人だけの選別起訴に批判の声が上がった。

1978年 昭和53年10月3日

チッソ、株式上場廃止

1979年 昭和54年3月22日

チッソ刑事裁判第一審判決。熊本地裁、吉岡喜一チッソ元社長・西田栄一元チッソ水俣工事長に業務上過失致死で禁固2年、執行猶予3年の有罪判決。被告は控訴

1982年 昭和57年9月6日

チッソ刑事裁判控訴審判決、一審通り吉岡喜一元社長、西田栄一元水俣工場長に有罪判決

※ このように、過失致死とはいえ、ついに刑事事件としての「殺人」という有罪判決が確定している。二人だけが対象で、歴代の社長・工場長は対象外されたままである。

※ チッソ(株)の現在

チッソは水俣病の原因企業として莫大な賠償責任を負い続けており、1975年(昭和50)以降経営が悪化し、補償金の支払いなどができなくなるおそれが出てきたために、1978年(昭和53)から2000年(平成12)まで熊本県が県債発行を通してチッソへの金融支援を行った(貸付総額約2,600億円)。チッソがその返却が困難になったために、2000年(平成12)2月から、借金の一部は、チッソが払えるようになるまで国がチッソに代わって毎年払うこととなり現在に至っている。

現在は水俣病の補償業務を専業とする。2011年3月31日をもって事業部門を中核子会社のJNC株式会社に移管し持株会社となった。

登記上の本店を大阪市北区中之島に、本社を東京都千代田区大手町に置く。

旭化成、積水化学工業、積水ハウス、信越化学工業、センコーグループホールディングス、日本ガスなどの母体企業でもある。主な子会社・関連会社として、JNC、JNC石油化学、九州化学工業、JNCファイバーズや、ポリプロピレン事業合弁会社の日本ポリプロなどがある。また、日本国内の合弁相手に吉野石膏や同社と同根である旭化成がある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?