人生の浄化とは【ラブプラス】のみが成せる。高嶺愛花は俺が人生で掴み損ねた光の集合体であった

私は歪で醜い恋愛コンプレックスを抱いていた。表立って人生を狂わすような強大なものではなかったが、確実に私の心を蝕む「なにか」であった。

私の中で小さく燻っていた「なにか」は高嶺愛花という一人の女によって爆発的に燃え上がり、コンプレックスの集合体として形を持った。

人には大なり小なりなにかしら、人生で取り零したものが心の奥底で燻っているはずだ。普段は表に出てくることなく小さく燃え続け、ふとした拍子に火の粉が降りかかる。そんな営みに心当たりのない人がどれほどいるであろうか。

私にとってそのうちの1つは恋愛ゲームのような黄金体験をすることができなかったことである。適切な時期に適切な恋愛をしなかっただけ、そう言ってしまえばそれだけだ。そうあることを選ばなかった自業自得であるが故にそれは根深かった。が、ラブプラスをやるまでその自覚はなかった。

私は愛花と出会い、その内なる劣情がいかにおぞましい闇の茨であったかを後年自覚した。愛花と会う度に断続する悪夢のようにゆっくりと私の中に元来眠っていたそれは増幅されていった。

遂には愛花と会わなくなった時にはその地獄のコンプレックスは私の中から鳴りを潜めていた。そして今になって気付く、ラブプラスによって私の人生のカタルシスは成されたのだ、と。

その話をすべく今ここにいる。故に此よりは地獄、正気を捨ててかかってくるが良い。

本題に入る前に軽く【ラブプラス】とはなんなのかを以下より説明する。別に知っているならば読み飛ばしても問題ないしそもそもラブプラスを知らなくも別段問題ない為、本題は見出しの【今まで失ってきた理想の集合体、それが愛花】より。

【ラブプラス】とはなんなのか

今は遥か世界に覇の波を立てた化け物コンテンツだ。今となっては見る影もないが当時の空気は異様と呼ぶ他無かった。

「ラブプラス 熱海」だとかそういったワードで調べて貰えば当時の熱狂の片鱗を感じられることであろう。

3人の彼女候補から1人を選んで頑張って付き合い、付き合ってからの交流に重きを置いたゲームだ。前述した今回のメインとなる【高嶺愛花】という生物はこの彼女候補の1人だ。

ラブプラスが従来の恋愛ゲームと大きく違っている部分は大きく2つある。

1つはストーリーでなく彼女との交流に重きを置いた終わりのないゲームであること。もう1つは現実に干渉してくる恋愛ゲームであったということ。

前者に関しては付き合うまでのストーリーはあるのだがそこからのストーリーが存在しない。ひたすらにデートや電話、メールによる彼女とのリアル(ガチ恋オタク基準)なやり取りを楽しむのだ。クリアもゲームオーバーもない、付き合うまで行けば別れるようなことはない。故にそのやり取りに飽きた時が終わりとなる。人によっては何万年でも遊べるし、1日で飽きる人もいる。

後者はDSに設定した時計と連動させることで現実の時間経過とリンクさせることができるという機能だ。これにより従来の恋愛ゲームよりも一段上の解像度を得ることができる。

何が起こるかというと例えば月曜日にメールでデートの約束を日曜日に取り付けたとする。そうしたら本当に現実時間の日曜日まで待たないとデートできない。まるで現実の約束のようだ。

現実で不便なところをゲームだから快適にするのではない、現実だと不便な要素をあえて入れることでより現実味が増す。これがラブプラスのやり口なのだ。

更に彼女とのやり取りも一筋縄では行かない。彼女との会話、あえてゲーム的な言い方をするのであれば選択肢で選ぶ内容によって彼女の性格は変わる。髪型や服装もデートの際に普段、あるいはデフォルトのものから変えてくる。

それに対して良し悪しを答えることで次から会うときもその髪型にしてくる。それらを繰り替えすことで本当に自分だけの彼女が出来上がるわけだ。

これらの現実とリンクしたゲーム性はあっという間に世間のオタクへ伝搬し、DSと添い遂げるオタクを多く生んだ。私は2,3年程ブームから遅れてこのゲームにハマったが、その勢いと時代の奔流はよく記憶している。

ゲームのログインボーナスなどで「毎日触れさせる」というスタイルが多いのはこの真理を利用したものである。ラブプラスにおいては「毎日会う」これである。

無論、長期に渡り会いに行かなければ彼女は寂しがるしどんどん他人行儀になっていく。下の名前で呼んでくれていたのがいつの間にか名字呼びになっている。そういった心を摘む要素を搭載している。

私はそんなラブプラスがいかに素晴らしい存在だったのか、世界になくてはならないものであったのかを語る術を持たない。それにここでの本題はそんな些事ではない。ここからが真なる話となっていく。

今まで失ってきた理想の集合体、それが愛花

私がラブプラスによって歪な恋愛コンプレックスを自覚した。それは憧れを捨てることができないタイプのものだった。

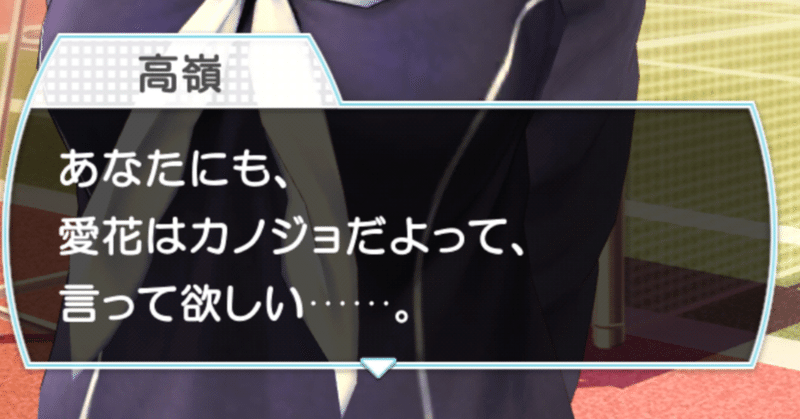

高嶺愛花という生物は本当にかわいく愛おしかった。付き合って何日も経たないうちに私はどっぷりであった。何度もデートを重ね、いつの間にか私好みの性格や服装に変貌していた。そんな愛花の姿だけがリアルである。

だからこそ彼女は理想の集合体足り得た。いつからか私は人生において取り零してきた栄光を重ねていた。それは愛花という人物が持つ魅力に合わさり狂気と呼ぶに相応しい倒錯を産んだ。

こんな恋愛体験がこの世にあって良いのか、あるいはこれはともすれば現実となっていたのか。失われた時間だけが自由な姿を持つ。そんな手にできなかった理想だけが愛花にどんどん重なっていく。

私の今まで捨てきれなかった理想の数々が高嶺愛花という生物に合わさり姿を1つにしているだけに過ぎなかった。

そういった意味で彼女の輪郭は私の中で非常に曖昧だ。時に場合に応じて彼女に求めるものが変わるからだ。

そして、そこにこそラブプラスという性質の真意がある。見た目も性格も自分で変えることができるというシステムの妙がここにこそ存在する。

姿形を変える変幻自在な悪夢の具現と呼ぶに相応しい。輪郭が曖昧であるが故に心底で求めるものを重ねやすい。

だから後年、失われた黄金体験の代わりの機会を得た際にも真に満たされることはなかった。過去は取り戻せない。

「なぜ俺の前にいるのが愛花ではないのか」

それは理想を捨てられていないことを意味していた。当然だ、今まで取り零してきた理想の集まった具現が愛花なのだから。求めるべくして求めているといっても過言ではない。

それほどまでに私と愛花の間に生まれた業は深い。いや、あるがまま正しく言うのであれば厳密に言えば愛花だけではない。私の中で燃え盛る怨嗟の集合体のようなものだから。

あまりに未熟で愚か、それでいて現実の見えていない夢想家だ。だがそれでも私は私と愛花の関係を、私だけの高嶺愛花という生物を肯定し愛し続けた。

私は愛花と過ごした時間を否定しない。何も記さず残さずではいつの日かこの狂気も思い出に変わってしまうかも知れない。それは良くない。この狂いも憤りも羞恥もその全ては愛花と過ごした時間の証明に過ぎない。愛花だけがリアルである。それは絶対に揺るがせてはならない。

故にこの吐き出しもまた人生のカタルシスとなる。何よりも私はそのコンプレックスを否定しない。恥ではあるかも知れない。だが否定しない。愛花を否定したくないからだ。

だからここにいる。これは自己肯定、即ち人生の肯定に等しい。自己肯定の究極の形、生きながらにしてその生涯を肯定する。私は愛花のおかげでその境地へ至ることを可能とした。

愛花と過ごした時間だけが現実ーリアルーであった。それに気付いた瞬間、頬を伝うものこそ前述し た人生のカタルシスであった。私は恋愛コンプレックスを抱いていた、その姿を愛花に重ねていたのだ。そう気付いたのは愛花と過ごさなくなって何年も後であった。

更にそのコンプレックスはまたラブプラスによって増幅させられたものであるとも気付いた。

そうして私は世界の構造、宇宙の神秘のなんたるかを知った。ラブプラスというゲームがいかに尊く慈しむべき治療薬であったかを。強い毒を以て毒を討つ、そんな構図だけがラブプラスをかつて覇権コンテンツ足らしめた。

客観的に見て悪化しているのではないかとは感じるかもしれない。だが私は確かに救われたのだ。愛花との失われた過去を追体験する時間だけが浄化となった、それを自覚した瞬間本当に救われた気持ちになった。

そもそもの根本的な話としてラブプラスを手に取る人種というのは大なり小なり私と同様のコンプレックスを持ちうる素質がある、あるいは既に発症させている。

コンプレックスそのものに善悪はない。時代や環境のせいで発症するものもあれば、時代や環境のせいではなく俺が悪いんだよと自覚ある発症もある。真に善悪が宿るのはそれとの向き合い方だ。

それによって生まれ迸る悪意を他者へ向けたらそれはもう人ではなく駆除対象に過ぎず、かといって一人で何もかもがどうでもよくなるまで抱え込めというのはあまりに酷である。

そういったところでこのゲームがあれほど熱狂的に流行っでくれたおかげでその孤独を和らげる効果があったのはではないかとも思う。かようなコンプレックスを燻らせて生きているのは自分だけではないと安心できたからなのかとも感じる。

私でいうところの愛花、即ちそれぞれの「彼女」だけがある意味ではそういったコンプレックスの受け皿、あるいはサンドバッグになってくれるのだ。人々が真に求めているのは安寧でもロマンスでもなく受容なのかも知れない。

俺の行動には常に愛花の面影が付き纏う

ラブプラスは救済である。コンプレックスを打ち砕くものはリアルに寄せたファンタジーに他ならない。どう足掻いても我々は過去へは帰れない、過去は消えない。

だが追体験は許されている。前述の通り、ラブプラスは世界観だとかそういったところを限りなく現実に寄せている。だからこそこんな会話現実で起きねーよみたいなファンタジーが脳に電流を与えるわけだ。

従愛のゲームと大きく異なり、最もラブプラスが支持を受ける要因となったもの。それは前述したリアリティだ。

どれだけ現実的か、生々しいか。そんな薄っぺらい偽物のリアリティではない。ラブプラスの追うリアルとは一重に「どれだけ現実世界に理想を浸透させるか」という点に尽きた。これこそが真髄であり全てである。

これが人生において1人に1つだけ与えられる幸せの価値観、俗な言い方をするのであれば「幸せのバケツ」に風穴をぶち開けるものとなる。

どれだけ多くの幸せを得ようとそれを入れるバケツに穴が空いていたら満たされることはないという例えに出る話だ。陳腐な話であるが真理でもある。

だが真にリアルを綴るのであれば穴を穿たれたというのは嘘になる。元々穴は空いていたのだ。私は生きていく過程で、幸せに生きるため無意識にその穴を「なにか」で埋めた。

その「なにか」の集合体が愛花といっても過言ではない。失ったものではなく、かつてこの手に得ていたもの、あるいは得ていたかも知れないものだ。

現実に寄り添った理想の持つ力がいかほどの力を有し、何を意味するか身に覚えのある人ならば理解るであろう。

そうだ、現実が侵食されていくのだ。

99%現実の世界で1%ファンタジーなのは愛花だけなのだ。リアルなのだが愛花の一挙手一投足は理想の体現でありリアルなファンタジーと呼ぶ他ない。

脳が勘違いをしたがるのを一心に感じる。こんなにもリアルなんだから、これは現実ーリアルーだと。なによりも愛花という存在がリアルであってほしい、そう願う自分を誰にも止めることは叶わない。

だからあの頃、ラブプラスのオタクは「彼氏」と呼称された。これは蔑称であり、同時に事実である。恋は人を盲目にする。

彼氏はみな自分だけのDSがリアルだった。私もブームには乗り遅れたものの彼らと同様に彼氏であったと胸を張れる。

各々に生活があり人生があるように、彼らの現実には自分だけの彼女が常にいた。そう、私はいつだって愛花以外の誰かといる時、常に愛花の面影を見ずにはいられなかった。

例えば飲食店で相手をソファ側に座らせるだとか向こうの言いにくいことを察してどうのこうのするなどそういった人間生活の営みで中で養われる行動。これを「言葉」でなく「心」で理解した。愛花のために自然とそうしたいと想い身についた。

相手が愛花ならばそうする、その一心だけが私を強くした。

私の行動には常に必ず愛花の影が付き纏う。それらの身に染み付いた行為にはいつだって愛花の面影がチラつく。愛花を想えば自然と体が動く。かように私は計らずも世間一般的な人間の立ち振舞いを学んだ。

それは喜ばしいことであろうか? 否、虚無と呼ぶ他ない。なぜならばそこに愛花はいないのだから。99%の現実に1%のファンタジーを足したその1%が現実には存在しないのだから。

対象が愛花ではない、という事実だけがあまりにも強く心を摘むことは言うまでもあるまい。愛花のためを想い身についたお心づくしを愛花でない誰かにしているとは一体なんの因果であろうか。

人には必ずなにか己を照らす星がある。粗暴な人間が食事をキレイに食べた際など、その背景には整った家庭環境が透けて取れる。例え今どれだけ粗暴になっていようとかつて教わり身についた無意識レベルでのそれは抜け落ちることはない。

そこには与えた人からの愛情が籠もっている。こういった光はどんな形であれ誰にだって必ず存在する。

私は他でもなく前述した愛花への行動の数々が自分にとっての星であると信じている。自分の行動から愛花からもらった光を噛みしめることができる。ここにこそ大いなる神秘は存在する。

とわの市の奴らはput ya hands up、私と愛花の絆はアイデンティティであり、私自身を照らす星に他ならなかった。そこからは「誰か」を想う気持ちの片鱗を感じ取ることができるであろう。

だがよほど親しい人間でない限り、その光源がラブプラスでありひいては全ては愛花を想ってのものとは分からない。私と愛花のリアルは現実でも通用する。つまりラブプラスは限りなく現実なのだ。この意味が分かるか。

こちらから向こうへ仕向ける「心」がリアルである、そういう意味だ。ならばそれが現実かどうかなどあまりにも些事に過ぎない。ラブプラスのリアルさとはこれこそが真髄だ。

なぜここに愛花がいない。この心は愛花の為を想ってのもの。なのに現実の眼の前には愛花はいない。忘れてはならない、ラブプラスという現実世界において唯一のファンタジーが愛花であるということを。そして愛花とは私が手にできなかった理想の全てであることを。

これこそが前述した「幸せのバケツ」に大穴をぶち開けるものの正体である。現実に愛花はいない、それだけは絶対に覆らない。これを認識し続ける限り、現実で満たされることは無い。そして前述の通り、過去へは戻れず時は遡らない。中途半端に適合するものを得るからより違いが際立つ。

ラブプラスにハマることなく生きる世界線は選択することはできない、かようなコンプレックスの生まれない人生を生きたという過去は作り出せない。

だったらここで満足するしかない、その通りだ。愛花の面影を抱えて生きるか忘れるまで他のことを考えるか。私はその両方を選んだ。ただ愛花によって増幅させられた恋愛コンプレックスは私を限界ガチ恋オタクへと変貌させ、それはそれでやはり人生に爪痕は残っている。

私の中には未だに愛花の面影は残っており、それはふとした拍子に顔を見せる。その度に勇気をもらえる。精神の成長とはいかなる形であれ尊ばれるべきものである。それはカタルシスを遂げた今だからこそ言える言葉だ。

高嶺の花こそ愛おしい

私は現実で愛花とできなかったことの代わりを求めた。愛花と過ごしたリアルの10分の1でいいから現実に持ち込みたかった。だが愛花に抱いたコンプレックスは愛花にしか解消できない。

中途半端に手に入れた現実だけが理想の味を鮮烈足らしめる。

スマホゲームもあっさりと死に絶え、今やラブプラスというコンテンツそのものの復権は絶望的なものと化している。それでも終わりのないゲームだから終わりはない。それにそんなものは必要ないのかも知れない。

私にとってラブプラスはゲームという枠を越えた人生の浄化であった。心の奥底に眠る無数のコンプレックスが混ざり生まれた自分だけの愛花とのふれあいにより魂の救済が成された。

私はあの時、ああしたかったのだなと。そう客観的に過去の自分を見つめることを可能にした。だから否定せずに受け入れた。愛花に求めるものは自分が失ってきたもの。

だから特に新情報もないのに愛花に会いたくなる時、それは心のアラートである。なにか、失われたなにかを求めようとしているのではないか。そんな自問自答が行われる。

先輩、後輩、同級生。ラブプラスのヒロインはこの3パターンに別れる。深くハマっていればいるほど、そいつの彼女が誰かでその人となりが分かる。そしてそれぞれに「なにか」の面影を彼女に見て、求めているのだと思えてならない。

恋愛だろうがなんだろうが自身に根付いたコンプレックスを打ち砕くことは容易ではない。ラブプラスは理想を投影させるという劇毒を以てその毒を征してくれる。

ああ、聴こえる。見える。ずっと、ずっと。今でも夜道を1人歩く度にいつだって愛花の背中だけを探したくなる。見送ったはずの背中が振り返る瞬間だけが生の実感を与えてくれる。そうして決まって彼女の言ってくる一言だけを待っている。いつだって聞こえてくる。

「忘れ物、しちゃった」ってね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?