半透明な彼女たち

六〇年代の日本映画、とくに大映のなんかを観ていると、やたらに登場人物が「ドライ」という単語を口にする。努めてそうあろうとする青年たちは慎太郎刈りで、スーツを着た太陽族といった趣だ。多感な十代に『太陽の季節』や『処刑の部屋』のアンチモラルな世界に触れたおかげで、日本ならではの情緒的な人間関係を忌むべきものと信じて疑わない。ドライな身振りは旧来的価値観へのカウンターであり、父母世代の年長者が眉をひそめる様をあざ笑う川口浩の笑顔は、名画座ではおなじみのものだ。若者はいつだって加害者にあこがれる。

過去のいじめを告白する小山田圭吾のイキり口調をエンタメとして消費した時代背景への理解を求めようとして太田光と吉田豪は炎上した。悪趣味カルチャーが流行った九〇年代については、それこそクイック・ジャパンのほか、スタジオ・ヴォイスの古本のバックナンバーで、何となくの雰囲気は知っている。その当時の四方田犬彦の著作を図書館で借りると、世の子を持つ親すべてに、根本敬の『タケオの世界』(だったと思う)を読ませたいなんてことが書いてあって、テーマはどうあれ、あの絵と作風でダメでしょ。女性読者もいるにはいるだろうけど、やはりあのひとのマンガは、基本的に男性向けだと思う。それをわかっての四方田の言だろうから、余計にムカつく。福田和也がブレイクし、松江哲明が滑り込みでデビューした九〇年代。

今、この二人の姿が表舞台に無いのは必然な気がする。とんねるずのコントの設定をめぐって「人を傷付けない笑いを」という妙なスローガンが人口に膾炙し、番組を終了に追い込んだのは3年前だ。福田は常に加害者でありたいと書いていたし、『童貞。をプロデュース』の撮影現場における松江のパワハラが明るみになり、映画ファンはドン引きした。松江は『それでもボクはやってない』を批判し、主人公が「やってた」という観点で作るべきとも主張しており(周防正行のそもそもの制作動機に反するので、言いがかりでしかない)、スタンスははっきりしている。しかし、原一男の系譜に連なる松江の演出法も、問題の小山田のインタビューと同様に容認されていたのだ。ドキュメンタリーというメディアの加害性について、森達也はゼロ年代を通して繰り返し語ったが、松江はそれを自戒としてではなく、自我の拡大装置として利用したのではと今になって思う。

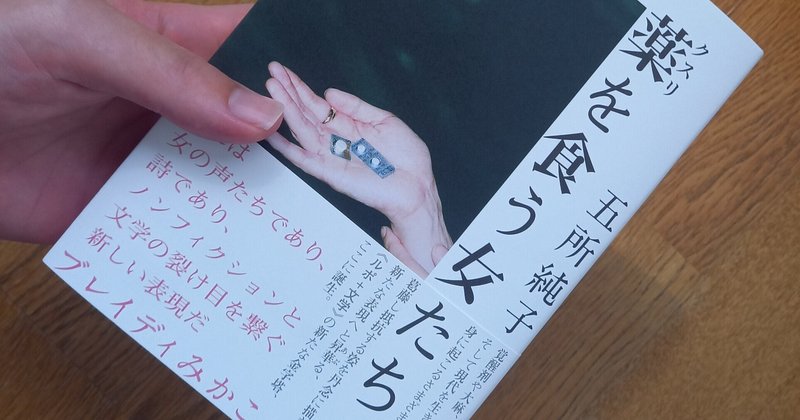

見る者が見られる者を喰い物にしてはならない。『薬を食う女たち』における著者の姿勢は一貫している。まず、インタビュアーもまたインタビュイーに見られているのだという当たり前の事実が明示される。どちらも相手に色々と思うところがあるのだが、口にはしない。腹の探り合いをするほど踏み込むでもなく、問答がアトランダムに繰り返される。雑誌というメディアを後ろ楯にした関係の不均衡はここになく、日常レベルのドラッグ語りだけが浮かび上がる。他者の人生を一方的に物語化する赤田祐一のニュージャーナリズムとは対照的だ。表裏一体の関係にあるルポとポルノを峻別するために、女たちの個人情報は剥ぎ取られ、半透明のモザイクが残る。見せ物にもならないし、非当事者から体験の上澄みを搾取されることもない。時間の感覚を曖昧に描くだけで、これほどまでに対象の匿名性が高まるのかという驚きもあったが、ドラッグに限らず、酒だとか、酩酊に誘う嗜好品はすべて、人生という巨大な時間から逃れるためのもので、年月日の句切りがほとんど存在しない五所純子の詩は、彼女たちの意識をトレースしたかのようだ。

〈明日って何々だろ 全部今の 全部今日の続きなんじゃないの〉

雁須磨子『あした死ぬには、』の主人公・本多さんは日々の仕事に追われ、セルフケアもままならなくなってしまう。仕事は出来るものの、物事を先延ばしにしてしまう癖がある。いつか、いつかと言ううちに、人生は待ってくれないということに気付く。昨日と今日の境目が真っ黒いコマのなかで溶けている。素面で人生に立ち向かうにも、時間との格闘は一筋縄ではいかない。

ドラッグユーザーを取材して得た知見を、社会的弱者としての女性を救うために利用したりはしないし、日本社会における最大公約数としての幸せな将来を目の前に突き付けて、生活の改善を迫るなんて以ての他だ。インタビュイーとのあいだに一線を引き、手を差しのべるでもない著者の態度はドライなようだが、大映的(というか男性的)なマウンティングとは無縁で、正しくも間違ってもいない彼女たちの人生を見つめるための今日的なマナーなのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?