『碧巌録』第七則「法眼慧超問仏」:答えは問いの中に

この公案は題名の示す道り問いの究極の姿、行為目的は何かに答えているところにあり、人間の人間たるゆえんは他の生物動物と違って問うところに価値があると言う。

道元は「仏道を習うとは、自己を習うことである。自己を習うとは、自己を忘れることである。」と言ったのであるが、

これを別の言葉で表現したのが第7則「法眼慧超問仏」であるが、「自己を忘れる」とは記憶喪失と共通のところがあり、記憶喪失とは自己が何者であるか、名前も生まれた所さえ解らないという状態に置かれていることである。

とかろが自販機でジュースを買うことも新幹線に乗って知らない町に行くことは出来るという事は文字を読むこと、その文字の意味が理解できることを意味しており、「如何なるか是れ仏」と問う事に等しいことがわかる。

「如何なるか是れ仏」と問うとき先ず最初にブツダの生まれた国、其の家庭の歴史、生い立ちなどを知りたいと思うのであるが、記憶喪失者は自己の生まれた土地も親の名前、親族、友達の顔も思い出せないと言うところが似ているのである。

違うところと言えば禅者は「自己を忘れることで」仏を知るのであり、それは老師との対話によって人為的に過去を消し去られて「自己を忘れることで」可能になるところにあるのである。

その具体的な実例は記憶喪失者が自己の生い立ち知ることにひとしい衝撃が、本則に生々しく劇的に書かれているので知ることが出来るであろう。

又この公案は意味とは何かを根本的に考える事にあり、どのようにその問題に光を当てるかを解明することにある。

たとえば言語は別の言葉で解明して更に別の言葉で説明することであるが、収束されなければ納得する事はできないといえる。

垂示

垂示にいわく、聲前の一句、千聖不伝。未だかつて親覲せざれば、大千を隔つるが如し。

設使聲前に向かって辨得して、天下人の舌頭を截断するも、亦未だ是れ性懆の漢にあらず。

所以に言う、天も蔽うこと能わず、地も載すること能わず、虚空も容(い)るること能わず、日月も照らすこと能わず。

無佛のところ獨り尊と称して始めて些子に較れり。

其れ或るいわ未だ然らずんば、一毫頭上において透得して、大光明を放って七縦八横、法において自由自在ならば、手に信せて拈じ来たって、不是あること無し、

具く道へ、箇の什麼を得てか、此の如く奇特なる。

またいわく、大衆會すや、従前の汗馬人のしる無し。只重ねて蓋代の功を論ずることを要す。即今の事は具く致く、雪竇の公案、又作麼生。下文を看取せよ。

垂示解説

「聲前の一句、」とは、言葉の生まれる前の心の兆し、心の鉱脈を言う。

「千聖不伝。」とは、本人さえ自覚されていない心の状態は聖人とは言えども知ることも表現することも出来ないのである。

「未だかつて親覲せざれば、大千を隔つるが如し。」とは、一度自己の本心を親しく見てこなくては、考え分析され言語化され拡散された、自己の本心に帰る事の無い収束されない「大千を隔つるが如し。」状態である。

「設使聲前に向かって辨得して、天下人の舌頭を截断するも、亦未だ是れ性懆の漢にあらず。」

たとえ「聲前の一句、」が解ったとしても「天下人の舌頭を截断する」だけで、脅かせることは出来ても納得させる事は出来ないなら怜悧な人とは言えない。

「所以に言う、天も蓋ふこと能わず、」とは、「聲前の一句、」は妄想でもって蔽い隠そうとしても蔽い隠せ通せられるものでは無い。

「地も載すること能わず」とは重さの無い「聲前の一句、」は重力でもって引き付けて置くことはできない。

「虚空も容(い)るること能わず」とは、声の無い声は虚空の中で伝わることはない。

「日月も照らすこと能わず。」とは、形の無い「聲前の一句」は太陽の光で照らしても色彩で以て反応する事はない。

形や音の無い「聲前の一句」は人間の耳や眼で以て知ることは出来ないけれど、方法が無いわけではない。

その方法とは「無佛のところ獨り尊と称して始めて些子に較れり。」と言い、自己を捨て自己を忘れることが出来れば、あるいは知ることが出来るかも解らないと言う。

「其れ或るいわ未だ然らずんば、」とは、それでも解らなければ、「一毫頭上において透得して、大光明を放って七縦八横、法において自由自在ならば、手に信せて拈じ来たって、不是あること無し」と言う。

「一毫頭上において透得して」とは、何があっても驚かず不動の心をもって臨めば本当の自分に目覚めて知る事が出来ると言う。

「大光明を放って七縦八横、法において自由自在ならば」とは法眼の一隻眼

と言って真実を見抜く力で万遍に片寄らず平等に判断出来る力を「大光明を放って、手に信せて拈じ来たって、不是あること無し」と言う。

「大光明を放って七縦八横、法において自由自在ならば」とは自由自在に光を拡散(七縦八横)させながら一つに集約するから「手に信せて拈じ」来る一つに集約すると言う。

一隻眼とは「第三の眼」、「心眼」とも言い、二つの目の上に、縦に付いていて一つに収束する力があるから理解できるのである。

「具く道へ、箇の什麼を得てか、此の如く奇特なる。」とは、規則や偏見、習慣や風習、噂や迷信などに迷わされず「大光明を放って」自由自在に即座に行動して対応できることが「奇特なる。」ように見えるのである。

「またいわく、大衆會すや、従前の汗馬人のしる無し。」とは、大衆は苦労して判断に困って悩んでいるのに何故そんなに簡単に問題を解決してしゃーしゃーとしているのかと言う。

それには「只重ねて蓋代の功を論ぜんことを要す。」、「蓋代」とは妄想のことで、成功体験と言う妄想やプライドをいつまでも持っていないで、状況や時代が変われば判断も変わるから自慢ん話は捨ててしまうことであると言う。

「即今の事は具く致く、雪竇の公案、又作麼生。下文を看取せよ。」とは、君の話はそれとして、雪竇が具体的な実例を取り上げているのでよく看よ。

本則

挙す、僧、法眼に問ふ、(什麼と道ふぞ。担枷過状。)慧超、和尚に咨す、如何なるか是れ仏。(什麼と道ふぞ。眼晴突出す。)法眼云く、汝は是れ慧超。(模に依って脱出す。鉄餐飴。就身打刧。)

本則の解説

「挙す、僧、法眼に問ふ、(什麼と道ふぞ。担枷過状。)」とは、一人の僧が他でも無い法眼和尚に問いを発すると言うことは、手錠を自ら懸けながら罪を白状することと同じで、とても驚くべき出来事であると言う。

「慧超、和尚に咨す、如何なるか是れ仏。(什麼と道ふぞ。眼晴突出す。)」とは

、慧超は法眼に眼と耳を差し出して己の命をも差し出すとは何と危険な事をするのかと注意と警告をするのである。

「法眼云く、汝は是れ慧超。(模に依って脱出す。鉄餐飴。就身打刧。)」とは、慧超の自白をもとに法眼は規定にしたがい真実を明らかにして罪状を公表したと言うことで、死刑を宣告されたも同然であるが、「(模に依って脱出す」と言って、慧超は法眼禅師の手から、まんまと逃げ遂せたと言うのである。

これを禅では「大死一番」と言って、如何にして慧超が法眼禅師の死刑の宣告から逃れたのかと言う殺人剣活人剣の話である。

評唱の解説

「法眼禅師、啐啄同時底の機有り」と言い声を超え色を超えた自由自在の殺活を使うのに一言半句を石火の如く、閃電光の如く使いこなして真実を明らかにすることを言う。

「啐啄同時」とは鳥の親が雛が卵の殻の中から殻をつついて出ようとすると同時に外からもつついて助けることを言う。

法眼和尚が指導した則監院の悟りの過程を具体的に説明すると、則監院が青林禅師のもとで教わって悟たこととは「丙丁童子来求火」であったと表明したところ、法眼和尚はなるほどそれは良い言葉だと言った。

すかさず法眼和尚は更に続けて「丙丁童子来求火」を証明して看よと迫ったところ、「丙丁火に属す。火を以て火を求む」と言い、だから私(則監院)は仏であると言ったが法眼和尚が認め無かったところ則監院は怒って寺を出てしまった。

すると法眼和尚は残念なことではあるが、もし考え直して戻ってくれば救うが、帰らなければ救うことは出来ないと言った。

この法眼和尚の行為は則監院の「丙丁童子来求火」を奪って過去を奪うと同時に与えていることに注意しよう。

「火を以て火を求む」とは、「火」を知らない人に「火」を説明するのに一番簡単な方法は、薪に「火」を灯して、これが「火」という物だと説明することを言うが、則監院は言葉の理解は出来ても、薪に「火」を灯して、これが「火」という物だと説明することを即座に言うことは出来無かった。

薪に「火」を灯すことを「聲前の一句、」と言い、薪に「火」を灯す経験を互いにしているから言葉が通じるのであり、意味が理解出来るのである。

ところで「火を以て火を求む」とは、例え話であって、火は誰も知らない人は居らず見過ごして仕舞うのであるが、誰もが則監院と同じ経験をしているとは限らず、違った考えや意見、見方をしている事は通常である。

火を見たことも聞いたことも無い人が居たとして、どのように説明するのか、言葉で説明することは大変難しいと感じるだろう。

ところが火とは何かと問うことは、火を見て火を知っている事実が存在しているのであるが、それが時と場合、状況によってとても危険なものであることは幼い子には解らず、火を近づけて温度の変化を体験させて、それを教えるのが「啐啄同時」である。

また火を知っていても火を希望とイメージする人と、不気味なもの危険なものとイメージする人と居ることは確かであり、その違いを理解しないと意味は通じ無いのである。

故に圜悟克勤は本則の評唱で法眼和尚が帰ってきた則監院に再び我に問えと言い、然らば答えんという場面を設定してそれに対して「丙丁童子来求火」と答えた。

おや!と思ったであろうが、最初に則監院が法眼和尚に答えた「丙丁童子来求火」と同じ言葉ではないかと感じれば好とする。

これは共通認識の上に立った事を意味していて「啐啄同時」と言うことであり、答えは問いの中にあると言う事である。

法眼和尚は見事に答えているではないか、「僧、法眼に問ふ、」「如何なるか是れ仏。」「法眼云く、汝は是れ慧超。」と。

頌

江国の春風吹き起たず。(尽大地那裏よりか這の消息を得たる。文彩已に彰る。)鷓鴣啼いて深花裏に在り。(喃喃何ぞ用ひん。又風に別調の中に吹かる。豈に恁麼の事有らんや。)三級波高うして魚龍と化す。(這の一路を通ず。大衆を謾ずること莫んば好し。龍頭に踏著す。)癡人猶ほ汲む夜塘の水。(扶籬模壁。門を捺し戸に傍ふ。衲僧什麼の用処か有らん。株を守りて兎を待つ。)

頌の解説

「江国の春風吹き起たず。(尽大地那裏よりか這の消息を得たる。」「(喃喃何ぞ用ひん。又風に別調の中に吹かる。豈に恁麼の事有らんや。)」とは人間には春の気配は感じなくとも、花や鳥たちは何処からその春の気配を感じるのかと言えば自然の大地の変化を素早く感じとり適応するから「(尽大地那裏よりか這の消息を得たる。」と言い。

「文彩已に彰る。」「鷓鴣啼いて深花裏」に在るのだと言う。

「喃喃何ぞ用ひん。又風に別調の中に吹かる。」とは、何と言うことか春風ばかりが春を知らせる情報ではなく、温度や湿度、日中の時間の変化も春を知らせる重要な情報である。

「豈に恁麼の事有らんや。」とは、人には人の個人的歴史的アイデンティティが意識の裏では働いていて、それを「聲前の一句」と言う。

「三級波高うして魚龍と化す。」、とは、悟りには人生の荒波が激しければ激しいほど、疑問や悩み葛藤が多ければそれだけ問いが多いと言うことで自己究明には宝であり「這の一路を通」じて「龍と化す。」(悟る)と言う。

「大衆を謾ずること莫んば好し。龍頭に踏著す。」とは、悩みや苦悩に執着することが何故悟りに成るのか、大衆を惑わしたり疑問の深みに落として不幸にすることは無いのか、と言う問いである。

たしかにその問いを発することは尤も大切である、「癡人猶ほ汲む夜塘の水。(扶籬模壁。」とは、いつまでも手探りして探しても鯉は既に龍と化している(悟っている)と言うことで、悩みは綺麗さっぱり消えているではないかと言う。

門を捺し戸に傍ふ。衲僧什麼の用処か有らん。株を守りて兎を待つ。)」とは、問う事こそ大切であり、問うとは既に解決していると言う事であり、悩み苦しみ人生に疑問を持つことこそ、解決である。

「衲僧什麼の用処か有らん。」とは、禅とは問う事、問うこと、それ以上になすべき事が有ろうはず無いではないかと言うのである。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

参考文献

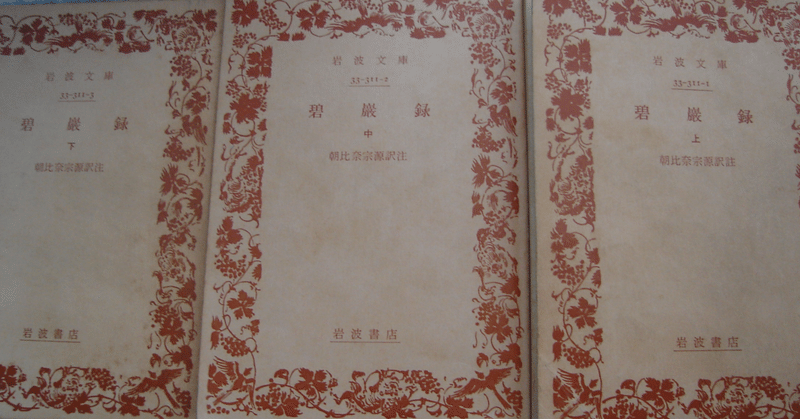

『碧巌録』朝比奈宗源訳注 上中下 岩波書店

『碧巌録』大森曹玄著 上巻 下巻 栢樹社

『碧巌録大講座』加藤咄堂 国立国会図書館デジタルコレクション

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?