【取材記事】カンボジア発、フードロス対策と途上国での雇用創出の2つを同時に実現するコオロギを活用し製造したタンパク質で世界を目指す

株式会社エコロギーは、2017年の創業以来、早稲田大学にてコオロギ生産に関する研究を実施し、2019年より新興国カンボジアに拠点を移し、現地でのコオロギの量産体制を構築、日本を含むグローバル市場にコオロギ原料の販売を行っているサステナブルカンパニーです。

カンボジアにて量産体制を確立され、2021年12月には資金調達も実施し、このサステナブルサイクルを世界に広げようとしている段階で、mySDGの小林が創業経緯、事業を進めていく上での課題や今後の展望について聞きました。

【お話を伺った方】

株式会社エコロギー 代表取締役CEO

早稲田大学先進理工学研究科在籍。早稲田大学朝日研究室、東京農工大学、鈴木研究室とコオロギの利活用に関する共同研究を立ち上げ、光周期などの外部環境がコオロギの成育に及ぼす影響について研究に従事。2017年に本研究成果をもとに株式会社エコロギー設立。2019年初頭にカンボジアを拠点とするため移住。以降、現場マネジメントとコオロギ量産体制確立に専念。2016年文部科学大臣賞受賞。2019年Forbes 30 Under 30 Japan選出。

■コオロギの研究にのめり込み、雑食の性質を生かせばフードロスを解決できると考え創業

小林:まずは株式会社エコロギーについて、その創業経緯をお聞かせいただけますでしょうか?

葦苅さん:弊社は早稲田大学発のベンチャーでして、昆虫食を研究していてその延長線上で創業しています。昆虫食は非常にサステナブルサイクルを構築できると考えており、事業化も将来性があると考えています。

小林:現在、昆虫食を主軸ですが、コオロギに注力されていると思うのですが、なぜコオロギなのでしょうか?

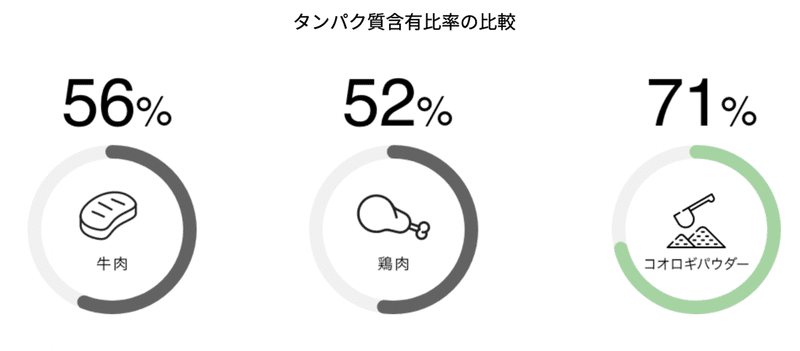

葦苅さん:コオロギは昆虫の中でもかなり万能な昆虫だと考えています。理由は2点あり、雑食であること。それによって、レストランのフードロスなどを餌にできるので、人間社会に溶け込みやすい要素があると思っています。もう一つは豊富なタンパク質の原料になることがあります。人間が出してしまうフードロスで育ち、そして、人間の活動に不可欠なタンパク質になる。もっとも効率的なタンパク質生産プロセスだと捉えています。

小林:なるほど。フードロスで育てることができることは非常にメリットが大きいですね。

■カンボジアに自ら移住。2年かけて50の農家を巻き込み大量生産体制を確立するまでの困難とは?

小林:現在カンボジアで生産体制を構築されたとのことですが、なぜカンボジアを選ばれたのでしょうか?いろんな国を旅する中で、見出されたのでしょうか?

葦苅さん:当初は日本でもトライしていたのですが、コオロギを育てるのは暖かい環境が適しています。日本だとやはり冬は効率が落ちます。寒い中でも生産性をあげることを研究したりもしたのですが、やはり暖かい国でやる方がベターだという判断です。

私はそれほどバックパッカーで世界中を旅したというタイプではないのですが、東南アジアを中心にいくつかの国を巡っていました。そうした中、人とのつながりや縁もあり、さらにはカンボジアではまだ昆虫食の文化も都市部でも残っていることから選びました。

小林:なるほど。そんな経緯で選ばれたのですね。しかし、ここ2年はなかなかカンボジアへの渡航が難しい状況が続いているのではないですか?

葦苅さん:そうですね。ですが、私自身は現在カンボジアに拠点を移しているので、現地で推進できています。2021年はやはり日本との行き来はかなり難しかったですが、2022年に入り、だいぶ緩和されてきた印象があります。

小林:おお、もうカンボジアに拠点を移されているんですね。現地に張り付いて推進する。素晴らしいですね。では、もうカンボジア拠点では、カンボジアの方も雇われて事業を推進しているのでしょうか?

葦苅さん:はい。現地に5名ほどスタッフを雇って推進しています。また、こちらでのコオロギの生産をする農家も現在50カ所にまで増えてきました。

小林:それは素晴らしいですね。現地での雇用も生み出し、そしてサステナブルなタンパク質生産体制を構築しているのですね。どのくらいの期間をかけて50カ所の農家の方々を巻き込むことができたのでしょうか?

葦苅さん:カンボジアに来てからは約4年なのですが、現在の大量生産のモデルで拡大し始めてからは2年ほどです。

小林:2年で50個もの農家さんを説得し、巻き込んでいくというのは、想像できないような困難があったのではないかと思うのですが、いかがでしたか?

葦苅さん:そうですね。カンボジアでは日本人は信頼ある方なのですが、それでもやはり最初は苦労しました。また人間関係が思った以上にウェットな要素も多く、最初は戸惑いました。

小林:そんな中、2年で50カ所を巻き込むことができた秘訣はあったのでしょうか?

葦苅さん:ポイントは2つあったと思っています。まずコオロギの生産サイクルは約45日なんです。つまり、45日経てば、結果がわかる。この短さは利点でした。また、コオロギが生産されれば、全量を買い取る約束を最初にし、まずは試してみないかという形で巻き込んでいきました。

当社が連携している農家さんは、負担は普通に野菜や果物を生産している農家の方々です。コオロギは彼らにとって、いわゆる副業になります。副業としてコオロギを生産し、新たな収入源にもなるので、徐々に受け入れられつつあります。

小林:45日で結果が出るというのは大きいですね。コオロギがそれぐらいで成虫になるのは知りませんでした。農家さんが生産を始めて軌道に乗り始めたら、出荷サイクルはどのくらいなのでしょうか?

葦苅さん:出荷サイクルはだいたい月に2回となっています。その度に現金収入を農家は得られる形になります。

小林:農作物だと、短いものもあれば、半年以上の長い作物もありますから、月に2回の副業収入は非常に大きいですね。

■サステナブルサイクルを大事にしながらもグローバル展開を見据える

小林:そうやって大量生産したコオロギはその後どのように活用しているのでしょうか?

葦苅さん:コオロギを粉末化し、タンパク質の食品として日本に輸出しています。最近では、大手流通事業者からの商談もあり、徐々にニーズの拡大を感じています。

小林:なるほど。粉末化するのですね。良質なタンパク質ということで、筋トレ用のプロテインに向いてそうですね。

これまでカンボジアで事業を拡大されてきていますが、御社にとっての強み、ノウハウ、特許化などの戦略はどのようにお考えでしょうか?

葦苅さん:当社にとっての強みは、研究に裏打ちされたコオロギの大量生産のノウハウだと思っています。大学発ベンチャーということで研究活動もしていますが、研究として公表するべきこと、事業として特許化するべきこと、取捨選択しながら進めています。

小林:最後に、今後の展開について教えてください。

葦苅さん:現在カンボジアで50カ所の農家と提携して進めていますが、まずはカンボジアでのさらなる拡大を狙っています。カンボジニアには数百万の農家があり、拡大の余地は大きいと考えています。

暖かい東南アジアの国は他にも多くあるので、多国展開も視野に入れています。またコオロギ原料の輸出も日本だけでなく、グローバルに拡大していきたいと思っています。

カンボジアの農家でコオロギを生産し、餌には人間が出したフードロス活用。良質なタンパク質となるコオロギはサステナブルな生産手法だと思っています。カンボジア現地で雇用を生み出しながら、世界にタンパク質を届ける。このサステナブルなサイクルをブランディングし、将来的にはセルフブランドのプロダクトも展開したいと思っています。

小林:そのセルフブランドのコオロギタンパク質のプロダクトは非常に興味深いですね。発売されたらぜひトライしてみたいと思います。今日はありがとうございました。

この取り組みが参考になりましたら、ぜひいいね・シェア拡散で応援をお願いいたします🙌

mySDGへの取材依頼・お問い合わせは mysdg.media@bajji.life までお気軽にご連絡ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?