【ライブレビュー】シルバノク、標本と剥製が眠る輝く森の祝祭

人間は罪深き生き物なので、ときどき珍しい楽器の音色を聴いて浄化されなければならない。私はそういう思想のもとに生きている。まあ端的に言って筋金入りの希少楽器オタクである。

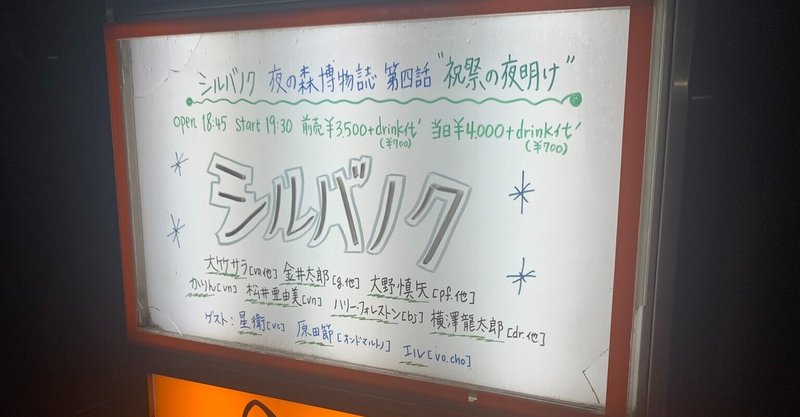

7月21日、シルバノクのライブ<夜の森博物誌 第四話 “祝祭の夜明け”>に行って来た。会場はおなじみの吉祥寺・STAR PINE'S CAFE。同い年のライブハウスとして勝手に親近感を感じているが、実際私がこれまでに行った全てのライブのうち、半分がこの会場で行われている。嘘である。

シルバノクは大竹サラが主催する、神秘的な森の物語を紡ぐコンセプトバンド。その特徴は何と言っても独特すぎる楽器構成で、ギターやパーカッションの他にバンジョー、バイオリン、チェロが入り、ピアノやバグパイプ(ガイダ)、リコーダー、極めつけにはオンド・マルトノまで登場する。人によっては名前すら聞いたことがない楽器があるかもしれない。

公演当日、星衛が奏でるチェロの厳かな音色で幕を開けたライブは、森の精霊たちがバロック時代の舞踏会を追想しているかのように幻想的な対位法を作り上げていく。かと思えば掻き鳴らされる金井太郎のギターが全てを押し流し、原始の森の秘密めいた祝祭の夜が帳を下ろす。

音楽の雰囲気は全体的にバロック音楽風で、古楽がそのまま民族音楽やロック、ポップスと結びついて現代まで発展した感じというか、“パラレルワールドの新古典主義”みないな空気。正統派のポップスもあるけれど旋法的なメロディが多く、次々繰り出される変拍子には耳を擽られる。

印象的なのは楽器の使い方。楽器が持つ“イメージ”に引っ張られず、音色の特性を重視することにより、ハリー・フォレストン(原さとし)のバンジョーがリュートのように聴こえたり、リコーダーが歌声のように聴こえたりする。奏法も独特で、ギターのボディを叩いて打楽器として扱う特殊奏法は「ある」ことは知っていても「やる」のを見るのは珍しく、薄い木の空洞が震える美しい打音には新鮮な驚きがあった。

アクセント的に使われるピアノも素晴らしい。大野慎矢が奏でる爽やかに煌めく高音は、サイダーの泡が弾ける真夏の朝を想起させる。横澤龍太郎のドラムは音の隅々まで神経が行き届き、歌うような、喋るような音作りが印象的だ。松井亜由美とかりんによる足摺りするようなヴァイオリンも、エル・ギブソンと大竹サラの楚々としたヴォーカルも、全てが「美」に集約されていく。

しかし何と言っても印象的だったのは、原田節が操るオンド・マルトノの存在感だろう。この楽器、間違いなく電子楽器でありながら、構造にスピーカーが含まれているため、現場で聴くと「電子音」だけではなく「素材の音」がする。そして原田は名実ともに世界トップクラスのオンド・マルトノ奏者。楽器に対して知識が無くとも、完璧主義ながらユーモアも感じさせる技術力には圧倒される。擦弦の音にも吹奏の音にも聞こえ、矛盾した感覚が様々に想起される壮大な音色も衝撃的だ。

思えばシルバノクは、メンバーの約半数がパスカルズに所属している。それゆえか大竹サラは「パスカルズとは別物」としてのバンドにこだわりがあるようだが、意識しなくとも違いは大きいと感じた。まずサウンドが全く違う。オーガニックな布陣に電子楽器が入ったことによる浮遊感は独特で、バグパイプの強い音にも鋭さがある。巧みな変拍子や神秘的な音階も、パスカルズとは理論を別とするものだ。

ただ、比較することで見えてくる両者の長所もある。パスカルズの音楽は爆発的なエネルギーを持ち、その中に奏者の個性が内包される。一方シルバノクでは奏者ひとりひとりの個性がサウンドを作り上げ、身体の内から静かに燃えるような音像を作り上げている。ここにアーティストや音楽の“性格”がよく出ていると感じる。

そうして作り上げられた楽曲は、色とりどりの薄布が折り重なって染め上げられた夜空に、光の粒子を撒き散らす雌鹿が駆け抜けていくかのよう。幻想は現実によって骨格を与えられ、音階と和声に肉付けられ、言葉によって瞳を開く。“夜の森博物誌”の表題通り、蝶の標本や動物の剥製を眺めるときの不思議な気持ちを思い出す、そんなライブだった。

記事を気に入っていただけましたら、こちらから安藤にCD代やごはん代を奢れます。よろしければよろしくお願いします。