番外編:フランスの現象学受容(レヴィナス、リクール、デリダ)

フランスの現代思想の端緒はフッサール現象学の受容からという側面があります。今回は、その代表者として3人の哲学者を紹介します。文章量が多くなってしまうのは申し訳ありませんが、一人ひとりを別々に扱わないことに意味があるのでゆるしてください。お忙しい方は「さいごに」だけでも、是非どうぞ。

レヴィナス:『存在の彼方へ』

人物紹介と思想の要点、および私の薦める一冊について順に書いていきます。「フランスの現象学受容」のきっかけをつくったのはレヴィナスです。

時代背景と人物

生まれはリトアニアで、西洋の末端といえる場所です。(ユダヤの)伝統や宗教の実践を重んじる家庭に生まれました。お父さんは文具も扱う本屋さん。お母さんは文学の造詣が深い人で、実家の蔵書は驚くほどの量だったそうです。レヴィナスは、早くからドストエフスキーなどを読み、晩年まで著書で引用しています。

レヴィナスの特徴は、ユダヤ教およびキリスト教神学の深い理解がベースとなっていることですが、本人は、宗教的な言説と哲学とを明確に分け、哲学の著書(や講演、討論など)では、あくまでも哲学だけで語ることにこだわったということはおさえておきましょう。

まずは、ストラスブール大学で伝統的な哲学史を勉強します。当時の学問的な状況は、実証主義はいまだ健在、フロイトのフランス語訳が出た、デュルケムの社会学、ソシュールの言語学、モースの民俗学……といったように人文学が盛んな時期でした。

一方で世界情勢としては、2つの大戦と共産主義革命を――つまり、ナチズムと共産主義を体験することになります。ドイツの侵攻が始まると、実家のリトアニアに戻ることになりますが、その際に、シェリングなどのドイツ思想(ほぼドイツ観念論と言い換えられるでしょう)に失望します。

失望したドイツ観念論を超える、(当時の現代思想である)現象学を学ぶため、ドイツに留学し、フッサールのもとで学びます。これが、なんというか、奇跡的なタイミングで、まず名言として「フッサールに会いに来て、ハイデガーに会った」があります。詳しくいうと、フッサールは大学を追われる直前、ハイデガーは前年に『存在と時間』を出したというタイミングでした。したがって、基本的にはフッサールの現象学を学びますが、ハイデガー(初期)にも直接触れているということです。

フランスにおける現象学の紹介者

フランスに戻って、ドイツで学んだフッサールの哲学をテーマにして博士論文とします。実質的に、これがフランスの現象学受容の端緒です。レヴィナスの紹介を通して、サルトルやメルロ=ポンティ、それから後に紹介する二人などが現象学を知ることになります。

戦後から第一の主著まで

その後、レヴィナスはフランス人になる(帰化する)ことを望みます。というのは、2つの大戦の時期、フランスはヒューマニズムを体現している国でした。フランス人になるということは、その共和国が具現する、言語、文明、価値と契約を結ぶことだったのです。兵役義務についているときに、小隊ごと捕虜になり、5年間の強制収容所生活を強いられます。余談ですが大事なことなので……収容所といっても、ヴィクトール・フランクル(『夜と霧』が有名です)とは立場が大きく異なります。フランクルはガチの絶滅収容所のサバイバーです。レヴィナスは、フランス軍の兵士として捕まっているのでジュネーヴ条約により(たとえユダヤ人でも)戦争捕虜です。レヴィナス本人があっち(絶滅収容所側の)人たちとすれ違ったとき、あっちに行ったら終わりなんだなと思ったと語っていますが、フランクルはまさにそっちにいましたからね。絶望感は天地の差と思っておいてください。

解放されるのは戦争が終わってからなんですが、悲惨な現実――家族は全員処刑されていることを知ります。この収容所生活および現実からレヴィナスは、自由の喪失、時間の感覚、悲惨、絶対的な受動性、脆さなどを、まさに強制的に知り、自分の人生の中でそれを引き受けることになりました。

レヴィナスの人物紹介で外せないのは、戦後すぐに東方イスラエリット師範学校の校長になったことです。正確には、他にもいろんな教育機関の先生をしているのですが、とにかく教育者としての時間(および労力)が長かったことを覚えておきましょう。というのは、その時期、第一の主著である『全体性と無限』の執筆中でしたが、それは完全に片手間です。レヴィナスは、教育者としての仕事に真剣に時間を使いました。例えば、(学校の)職員や生徒の中で問題が生じると、自分も当事者としてその人を助けたり困難から脱出させるために何でもした、といった感じです。超人的な能力を抜きにした殺せんせーの校長バージョンとイメージしてください。

長い時間をかけて、『全体性と無限』を書き上げるのですが、その内容は、ハイデガー哲学からの離反を示すもので、存在忘却よりも重大な忘却を指摘するものでした。

デリダとの関係と『存在の彼方へ』

レヴィナス哲学のキーワードの一つが「他性」です。他者との関わりにおける性質のことですが、『全体性と無限』では、その概念の精緻化は十分ではありませんでした。……ということを(かなり年下の)デリダから指摘され、それは、その後の著作に大きく影響します。具体的には、より洗練されたものが、私が薦める『存在の彼方へ』(『存在するとは別の仕方で』と同じ本)です。この本で、ある意味ではデリダと断絶したとも言えなくはないのですが、人としてのデリダとはまさにフッサールの現象学を接点にして、常に友好関係でした。その証拠……といえるかどうか分かりませんが、デリダの後期のテキストは、批判した相手であるレヴィナス哲学の内容にかなり接近していくのです。

彼性について(ブーバーやカントとの比較から)

番外編で、詳しく紹介できないことが残念ですが、(乱暴な整理でいうと)他性のアップグレード版が彼性です。彼というのが、三人称であることがポイントです。他者は他者でも、言葉も(したがって理屈も)通じず、文化的背景や価値観も違う絶対的他者を想像してください。その人に対して、無限の責任を負っているというのがレヴィナスの哲学であり倫理です。

ブーバーは『我と汝』の著者でレヴィナスより少し年上です。もはや目に見えるわけですが、汝というのは、二人称です。二人称って結局、理屈の通じる隣人程度に収まるんですよね。したがって他者に関する、感度というか、真剣さについては、レヴィナスとブーバーでは(率直に言うと)レベルが違います。悟空とクリリンを比べるようなものです。もっとも、レヴィナスは優しい人ですから、著作の中でブーバーに触れる際に、悪い言い方はしませんけどね。

レヴィナスの倫理をカントの倫理の現代版と考える人もいます。こっちも率直に言うと断絶を無視してます。カント自身の例え話をひくことは、違いを理解する上で適切だと思うのですが――友人が暴漢に襲われているときに家にかくまわないのがカントです(嘘を言うのは良くないから)。一方、助けを求めに自宅の戸を叩いた他者(その言葉もわからない人)を見て、「私がかくまわなかった場合、おそらく助かることはないだろう」と判断し、かくまうのがレヴィナスです。全く連続性のない倫理観だと考えてください。そして、レヴィナスの哲学がドイツ観念論への失望から始まっていることも思い出してください。

彼性についてその意図をラフにまとめると――自己同一性(アイデンティティ)を修復不能になるまで機能不全にするものです。言い換えると、アイデンティティというフィクションを利用しつつ、アイデンティティがアイデンティティを成立させているその部分に自爆スイッチを仕込むことです。このスイッチは、哲学が虐殺器官にならないためのセーフティロックでもあります。だからこそ、そのスイッチ(彼性の概念)には「正義」と書いてあるのです。適当なことを書いていると思われるかもしれませんが、この部分はマジです。

レヴィナスの現代性と「顔」

総じて、責任(必然的に自由)について、抽象概念ではなく行為をともなったものとして……言い換えると、他者を同一化することで統合しようとする暴力に絶対的抵抗しながら考えること、つまり他者(および主体)について現代的な水準で考えるために最も助けになるのがレヴィナスといえるでしょう。

レヴィナスが他者の顔にこだわるのは、顔を介して存在の外部と関わる仕方こそが「善さ」としての倫理だからです。レヴィナスにおいて、ついに倫理(善さ)は幸福から解放されます。幸福は、もはや倫理の(そして哲学の)目的ではありません。

リクール:『解釈の革新』

リクールの特徴はなんといっても、とても丁寧な「読み手」であったことです。つまり、時代や分野、立場の異なる哲学(および周辺の学問)の著者たちの主張を理解するのがとても上手です。

時代背景と人物

生粋のフランス人。ただ、生い立ちは不憫で、お母さんは生後半年ぐらいに亡くなってしまい、お父さんは一次大戦で戦死します。戦争孤児として祖父母の家で暮らすのですが、父を奪った(名誉な!)戦死に対して、政治的・社会的な不正義について早くから敏感さを持つことになりました。

二次大戦には兵士として参戦し、ドイツ軍の捕虜になって5年間の収容所生活になります。ちょっとエビデンスがないんですが、この時期にレヴィナスとは接点が無いはずです。というのは、おなじ捕虜収容所でもユダヤ人はユダヤ人だけの宿舎に集められるなど、分断されていたからです。

収容所の中で、博士論文の準備やらフッサールの『イデーンⅠ』のフランス語訳の準備やらをします。

『イデーンⅠ』の翻訳者から大学教授

戦後、リクールがフランスの哲学界に登場する頃は、サルトルやポンティが目立っていた時期でした。リクールによるこれまでにない厳密さと正確な現象学の理解およびその主著の翻訳が、フランスのアカデミズムにおいて本格的に現象学が導入されるキッカケをつくりました。そういう経緯で、リクールは若くして大学教授になるのですが、講義は大人気で教室が生徒で溢れかえったそうです。

その後、リクールは哲学的な軸足を解釈学に移します。つまりは、ハイデガー、そしてなりよりガダマーに重きを置くことになります。現象学から解釈学へという流れは、私の別の記事で高く評価しています。

フランス哲学の現代化

その上で、フランス哲学と関わっていくのですが、リクールらしいのは、まずはそれぞれの著作を高い水準で読み、理解することから始めることです。当時は、構造主義(主にポンティ)がサルトルの実存主義をボコっていた時期ですが、リクールは、構造主義が(超越論的主観という概念をなくしてるけど実質的には)「カント主義」であることを見破ります。具体的にはレヴィ=ストロースの著作についてのコメントでそれを指摘します。他方で、例えばラカン派(構造主義の一派)からは、リクールの『解釈について――フロイト試論』が激しく攻撃されたりしました。ま、構造主義とバトったとだけ覚えておきましょう。(分かりきっている)勝ち負けは別にして、それが結果的にフランス哲学をポストモダンに導くことになりました。(ポストモダンという言葉は別の記事で詳しく扱います)

「第二哲学」としての哲学

薦めている本は、先述のバトルの後にアメリカで教えていた時期の論文集です。解釈学の立場からのハーバーマス批判でも、丁寧なハーバーマスの主張の理解が基礎にあり、リクールの文章の読みやすさもあって、彼の哲学的な位置どりがつかみやすいと考え、選びました。

ちょっと話はそれますが、今回紹介する3人の中でダントツで読みやすいのはリクールです。……というか、レヴィナスは(本人の言葉ですが、言説が)息切れしてるし、デリダは、壊滅しています。かといって、フッサールはあの調子ですから、やっぱり解釈学の人はえらいな、と思いますね。

さて、薦めているとはいえ、『解釈の革新』のその後こそ、リクール哲学のメインとなります。例えば『他者のような自己自身』『記憶・歴史・忘却』などです。これらでは、解釈学的探求が「行為し受苦する人間」を基礎にした「自己の解釈学」に集約されます。

自己というのは、自分自身についての理解のことです。ようは自己同一性(アイデンティティ)に関わることなんですが、リクールは、それには、他者を介することでしか答えられないとします。ここまでだったら、フッサールの間主観性みたいなものですが、よく考えたら、自分の理解に自分以外の要素が介在する場合、答えがちゃんと成立する保証ってないですよね。リクールは、その「保証がないこと」をむしろ大事にします。つまり、十全な自己認識などけっして望めず、また行為を麻痺させかねない悪の脅威(ナチズムとかのことです)からけっして逃れえないところでなお、行為し受苦する人間こそが、新たな行為を始めることができる、と考えるのです。

さて、リクールの現象学への関わりですが……フッサールが自分の現象学を第一哲学を復権させるものとしたことは取り上げました。リクールは、それはフッサール個人の形而上学的(+キリスト教神学的)決断として受け止め、現象学と切り離します。「第二哲学」という表現は、形而上学をパージした現象学をうまく表していると思います。

ガダマーとの違い

これについては簡単に。ガダマーは「地平融合」といってわりと簡単に他者理解について済ませます。リクールはそこにつねに、葛藤や対立があること、そして、融合がともすれば同一化に堕することの危険性に注意しつつ、そういう危険性や(記憶の曖昧さが原因である)誤解(誤用)を責任として引き受ける、といったところが明確な違いといえるでしょう。まさに、このガダマーとの違いの部分に、レヴィナスとの近さが表れてもいます。

日本の解釈学受容

日本の場合、解釈学は科学哲学との関連で受け取られました。それは間違っていないのですが、アカデミズムにおいては先に取ったもん勝ちってのがあって(翻訳権とかです)この場合、それが悪く作用したと思います。つまり、リクールのように哲学として、例えばフランクフルト学派の政治理論と合流させることが、できなかったのです。それが、リクールや、遡ってガダマーがマイナーな理由なのではないでしょうか。もったいないと思いますけどね、どうなのかなー。

デリダ:『ポジシオン』

ある程度の年齢の方なら、「ポスト構造主義」が流行ったということを経験しているかもしれません。日本で(その前にアメリカで)一時期流行になったんですね。そのときの代表者がデリダでした。しかし、フランスの現象学受容にフォーカスすることで、過去のそれとは違った紹介ができると思います。

時代背景と人物

当時フランス領だったアルジェリア土着(=直民地以前から)のユダヤ人の家系に生まれる。詳細ははぶきますが、同化政策のために、例えば言語を奪われフランス語を強要されたりしました。そのこともあって、デリダは一貫して同一性(アイデンティティ)や共同体という言葉を常に警戒することになります。

デリダは小さいときには作家になることが夢だったそうですが、その後、ちょっと変わって文学教授になりたいと思いました。しかし、リセ(高校)でギリシャ語を勉強してなかったので、その資格試験を受けることができないことを知り、近しい「職業として」哲学の教師になることを選びます。20年ぐらいその仕事をしつつ書いたのが『グラマトロジーについて』『エクリチュールと差異』『声と現象』などです。

現代思想ブームの火付け役

それらの本で、ハイデガーの延長線といえる「形而上学批判」とか「ロゴス中心主義批判」を述べ、有名になるわけです。それが、ムーブメントしてアメリカや日本で流行ったんですね。脱構築という(デリダ哲学の中心的なワード)は、暴力的なシステム/ヒエラルキーを単に壊すことではなくて、その秩序の内に住まいながら抵抗し、混乱させることです。……と、いうことが紹介している対話集(『ポジシオン』)に書いてあります。

えっと、ですね……デリダの本はぶっちゃけお薦めできません。ポスト構造主義の代表だけあって、ポスト構造主義の悪いところも凝縮されています。つまり、労力に見合ったものが得られないと、私は判断しました。したがって、さっき取り上げたようなデリダ自身の位置づけ(ポジション)が、本人の言葉で(少なくとも著作よりは)分かりやすく書かれている本から入った方が、コスパが良いです。

現象学への一貫したこだわり

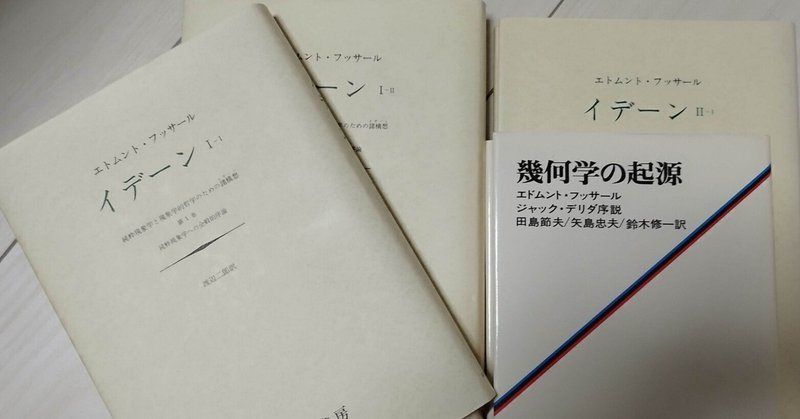

今回紹介している3人の中でもっとも現象学にこだわったのは、間違いなくデリダです。翻訳としてはフッサールの『幾何学の起源』を訳し、高水準の序説を付しました。この圧倒的な現象学理解を武器に、ポンティを批判します(その際は主に『イデーンⅡ』が使われます)。ポンティの他者理解は、「かつてないほど確実、盲目的、暴力的に他者の他性を再自己固有化する」……といった感じですが、デリダは勝手に言葉をつくるんでね。「再自己固有化」はアイデンティティを押し付けることぐらいの意味です。まぁ、ポンティ批判は置いておくとして、例えば先に書いたレヴィナスへの助言も、「もっとフッサールに忠実であれ」といった主旨でした。

だから、構造主義批判によるポスト構造主義って、現象学によるものだったんですね。現代思想のブームは、そこのところにあまり焦点が当たらなかったのではないかと思います。

そして、デリダのこのこだわりは、晩年まで一貫したものでした。晩年はレヴィナスの哲学に接近していく――他者の他者性を強調するのですが、それはフッサールが「他我が私の意識に現前することは原理的にない」といったことを基にしています。

構造主義批判

なんだかんだ言いつつ、私もデリダを構造主義批判の代表として扱っちゃうわけですけど……ざっくり言えば、構造主義は経験論(本質主義)。ハーバーマスみたいなイデオロギー批判は、啓蒙主義の延長線。ということですね。それらは、いずれも再自己固有化を行うのですが、脱構築の実践は、そういうことが起こらないように見張るというものでした。ただ、見張るだけで、何か現代に残したものがあるかというと、微妙……というのは忖度で、ぶっちゃけ、ないですよね。デリダと同い年で、いまだ哲学的な成果物を生み出しているミッシェル・セールとの違いはその辺りにありそうです。

さいごに

レヴィナスを中心に、フランス現代思想の始まりを現象学の受容という共通点からまとめてきました。リクール、デリダの二人は(実存主義や構造主義、あるいはフランクフルト学派のハーバーマス相手に)論争をして、そのときの主張、形而上学批判だったり、イデオロギー批判ばかりが目立ちますが、今回紹介した本だけでもいいので、テキストを追っていくと、本当に戦っていた相手がもう一人いることに気がつくはずです。それは、ヘーゲル。

そりゃそうですよね。弁証法でもって自己同一化を完成させたのはヘーゲルです。これには背景があって、フランスでは、アレクサンドル・コジェーヴによる画期的なヘーゲル読解があり、フランスの哲学者の共通認識(下敷き)になるものでした。実存主義の下敷きにも、構造主義の下敷きにも、あるいは現象学理解の下敷きにも、(コジェーヴの)ヘーゲルがいたのです。それが現代風の形而上学として一世を風靡していた。それを、フッサールの現象学を武器にして、ぶった切ったのが現代思想の始まりです。

そして、その内容として、この記事で複数回出てきたキーワードがあります。アイデンティティ/自己同一化、自同化、同一化。これです。アイデンティティこそが暴力の源であり、それは現在でも変わっていないと思います。逆に、過去はどうだったのか。アイデンティティって、キリスト教とかの一神教ありきの概念でしょ、という人がいます。その通りで、かつて十字軍とかで虐殺をおこなってきたのも、このアイデンティティが原動力だったといえるでしょう。

もしサポート頂けましたら、notoのクリエイターの方に還元します