【プレイリスト】12月に聴く12月録音のジャズ

「December 師走」オリジナル解説書(CD一枚分)

※1日単位「今日のジャズ/ジャズ記念日」の元ネタですが、録音年月日順で、記載内容も異なります

※選曲後記が最後にあります

※音楽を聴いてから解説を読む事をお勧めします

※録音日、曲名、演奏者、収録場所、レーベル、アルバム名の順で曲の情報が記載されています

Dec. 16 & 18, 1954 “Lullaby of Birdland”

by Sarah Vaughan, Clifford Brown, Jimmy Jones, Roy Haynes etc conducted by Ernie Wilkins at NYC for EmArcy (Sarah Vaughan)

ボーカルのサラボーンの印象的なスキャットから始まるこの歌は、マンハッタンにある老舗ジャズクラブ、 「バードランド」に捧げられた、著名ジャズピアニストのジョージシアリングによる作曲。モダンジャズ創設者、チャーリーパーカーのニックネームを冠した同クラブは、パーカー存命中の1949年に設立され、引越しや倒産の紆余曲折を経ながら今でも営業中。ビレッジバンガードと双璧を成すジャズクラブの象徴的な存在で、U2の曲の歌詞にも登場している。パーカー、ベイシー、コルトレーン等の大物ミュージシャンが演奏、ライブ録音を遺している。この演奏がヒットしたことで同曲がジャズスタンダード化した。サラが特徴的なハスキーボイスを巧みに操るところが聴きどころで、特に2:14からスキャットによる楽器との掛け合いが愉しい。その掛け合いの後半、2:36からは、ブレイキーと共に同クラブでライブ録音を遺している夭折した天才トランペッター、クリフォードブラウンが登場する。楽器を自在に操り、滑らかな歌心あるメロディーを奏でる非の打ち所の無い天才ブラウンの存在が、技巧的には敵わないため「同じ土俵で勝負しない」という、その後のマイルスの常に変化し開拓し続けるユニークな音楽的方向性を形作った、という説が多々あることも頷ける。

Dec. 19, 1959 “I Love You” by Duke Pearson, Gene Taylor & Lex Humphries at Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, J for Blue Note (Tender Feelin’s)

1948年に映画化されたミュージカル、 “Mexican Hayride”向けにコールポーターが手掛けた曲で、 ビングクロスビーが歌い、ヒットしてスタンダード曲となった。駆け足のようなテンポのリズムから始まり、ピアノのデュークピアソンの波に乗るかのような明快で軽やかなタッチ、それに寄り添うリズムセクションも軽快な終始明るいトーンで演奏が繰り広げられる。ピアソンの明るく優しいスタイルに掛け合わせる、随所に現れるドラム、レックスハンフリーズによる「ダダッ」という変則的な即興のフィルインがこの演奏のミソ。ベースは存在感が薄く感じられるが、ホレスシルバー等のバンドでドラムと絶妙な間合いでグルーブ感を醸し出している名手、ジーンテイラーだから悪い訳が無い。耳を傾けると、寄せては返す活き活きとした波のようなベースラインで実に良い仕事をしている。ピアソンは、アイクケベック亡き後にブルーノートのA&Rの職を引き継ぎ、自らの演奏だけではなく制作側でもジャズの発展に貢献した。

Dec. 13, 1960 “Sonnymoon for Two”

by The Three Sounds (Gene Harris, Andrew Simpkins & Bill Dowdy) at Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, NJ for Blue Note (Here We Come)

前曲同様にブルーノートによる黒人ピアノトリオのルディバンゲルダー録音で、ソニーロリンズ楽曲の演奏。 軽快さという意味では、前曲と同じテイストながら、何故かこちらの方が耳障りが良く聴き易さがあって、本曲収録アルバムのスタンダード曲のラインナップやアメ車写真のポップなアルバムジャケットからしても、ブルーノートの特徴である演奏者主体の硬派でオリジナル曲を演奏というコンセプトからかけ離れた、大衆的でリスナー指向のピアノトリオ。言い換えるとエンタメジャズか。ライナーノーツには、このジャンルを「ハッピージャズ」と位置付けていて、確かに認知度の高いスタンダード曲を取り上げ、リスナー目線というかリスナー耳線で、耳心地が良くて聴いていて楽しくなるような演奏をとことん突き詰めている。かと言ってなめてはいけない。実力者揃いだからレベルは高いし、しっかりとジャズのツボを押さえた演奏となっている。恐らくブルーノートの企画というよりは、聴衆を喜ばせるサービス精神が、このトリオにとって最優先とされた結果の産物と思われる。結果、ファンが多かったため、このトリオは「ザ・スリーサウンズ」という名を背負って1956年から1973年まで長きに渡って活動する。リズムセクションの軽快さは前曲同様ながら少々重い。それは、こちらのピアノ、ジーンハリスの粘り気あるブルースフィーリングと、バランスを取るための人選の結果と考えられる。本演奏では、ドラムを中心としたグルーブ感を軸としたトリオの息のあった一体感がお見事。難しいことはせずに観客に寄り添って、聴き手を楽しませる手腕は天下一品。

Dec. 16, 1961 “Blue & Sentimental”

by Ike Quebec, Grant Green, Paul Chambers & Philly Joe Jones at Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, NJ for Blue Note (Blue & Sentimental)

カウントベイシー作曲の、その曲名の通り、「憂鬱」で「感傷的」なメロディーと演奏。特にテナーのアイク ケベックの想いの篭った渋いテナーと同年にレコードデビューしたてのグラントグリーンによるブルース溢れるギターが、相性も良く、演奏に心を預けると心地良く身体に染み入る。晩年のケベックのメロディー重視・暖かみのあるブロー主体のスタイルは完成の域に達しているが、その後シングルトーン主体で押すスタイルに転じるグリーンのギターは伴奏という役回りもあってか和音が多用されており、かなりの技巧派だという事が分かる。この二人を支えるのは、マイルスの敏腕リズムセクション。とはいえ、ここではケベックを尊重してか、手数は控え気味。グリーンのギターソロの伴奏は必要最低限に絞って、若手を無下に刺激する事なく、演奏を徹底的にサポート。これもアーティスト輩出でブルーノートを支えたケベックのデビューしたてのアーティストを支えようとする意思だろうか。4:21からのグリーンのシングルトーンで構成されたソロフレーズはその後、確立する独特のスタイルが垣間見える。終始優しさに溢れる一曲。それは、ケベックの余命を自らも、共演者も認識をしていて、悔いのないように本人の意向を汲んだ演奏だからなのでは、と邪推している。達観して心安らかなエゴのない境地だからこそ、この包容力のある優しさの表現が出来る。

Dec. 26, 1962 “Mad About the Boy”

by Benny Golson, Tommy Flanagan, Ron Carter & Art Tayloy at Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, NJ for Argo (Free)

前曲同様にテナーサックスによるリーダーの演奏でルディバンゲルダー録音、黒人をターゲットにした シカゴ拠点のアーゴレーベル作品。テナーのベニーゴルソンの地を這うような低音はユニークだが、 メロディー重視のスタイルは前曲のケベックに通じるところがあって心の落ち着きが良い。そんな地味な演奏を埋め合わせるように、普段は地味な伴奏者が張り切るかのように目立っているのが、この演奏の面白さ。ピアノのトミーフラナガンによる冒頭からの粒立ちの良い端正な導入、1:34からのソロ、その後のバッキング、ドラムのアートテイラーによるピアノソロの終焉を告げる2:36のフィルイン等々、ゴルソンのソロの背後で終始、演奏に活力を与えている。そんな中で4:53から唐突に始まる一人だけ世代が若い新主流派、ロンカーターのベースソロが、モダン過ぎて浮いている感がするが、それが意図された主旋律をなぞる演奏だと分かると納得がいく。ミュージカル用に作曲されたポピュラーソングで、その曲名からか、 リーバイスのTVコマーシャルに採用された。

Dec. 21, 1963 “The Sidewinder”

by Lee Morgan, Joe Henderson, Barry Harris, Bob Cranshow & Billy Higgins at Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, NJ for Blue Note (The Sidewinder)

トランペッター、リーモーガンによる8ビートのジャズロック曲の金字塔で当時ブルーノート最高の売上を記録した。モーガンの音色さながらの明るくキャッチーなイントロとメロディーに続く果てしなく明るく振り切ったソロと、伴奏者の終始楽しげな演奏が大衆の心を掴んだ結果と言える。モーガンに続くテナーのジョーヘンダーソンのソロも、その次のバリーハリスのピアノソロも、難解なところはなく、主旋律に忠実で明快さに割り切った演奏も一体感があって良い。このノリの源泉となっているのは、リズムセクション、 特に冒頭、ソロ、そして最後まで躍動感あるビートを送り出す、ボブクランショウのベース。アルバムジャケットは、トランペットを吹くモーガンを正面左斜め下から捉えた写真で、このアングルによって、背景 に八角形の法隆寺・夢殿にヒントを得たともいわれているルディバンゲルダースタジオの天井が垣間見える。秘密主義のゲルダーはスタジオ内での写真撮影を厳しくコントロールしていたそうだから貴重な一枚と言える。因みにこの曲まで続けて五曲、同スタジオ録音。モーガンのトランペットのヒップなひねりが聴きどころ。ライナーノーツには、蛇ではなくてドラマの悪役をイメージした曲との記載あり。本曲は、「ジャズロック」の代表的な楽曲として有名だが、その名称には違和感がある。エイトビートのジャズならジャズロックなのか。ライナーノーツには楽曲を24小節の長いブルースという表現とブルースとラテンタッチとの記載もあって、ビリービギンズによるタイトなスネアドラムがアクセント。聴きどころはモーガンはもちろんのこと、耳を澄ましたいのはベースのボブクランショウ。頭の野太いベースラインから、シンプルながらゴリゴリ感満載のベースソロまで楽しめる。

Dec. 18, 1964 “Santa Claus Is Coming to Town” by Bill Evans, Gary Peacock & Paul Motian at Webster Hall, NYC for Verve (Trio 64)

1934年にヒットしたことでポピュラーソングとなった、このクリスマスソングを、ビルエバンスは、生涯に渡って、何度か録音しているが、これはクリスマスシーズンでの当時のレギュラートリオによる演奏。エバンスによる崩し気味で前のめりなメロディーでリードを取り、ドラムのポールモチアン独特の変則的なリズムを刻み続けるが、それに左右される事なく、硬派でブレない演奏をするベースのゲイリーピーコックのマイペースさが芯の強さを感じさせて良い。エバンスは、これ以外に、別のトリオ、ソロの多重録音、そして非公開ながらほろ良い加減の弾き語りまで記録に残っていて、愛着ある一曲と思われる。このリズムセクションが、9月のキースジャレットによる最後の曲と同じことに気づけば、かなりのジャズ通。このビルエバンスのアルバムを意識しての人選なのだろうか。録音場所は、マンハッタンのイースト ビレッジにある、1886年建設のイベントホールで、音響が良いことから、RCAレコードが1953年に買収して、レコーディングスタジオとして活用、数ある録音が残されている。最も有名なのは、買収直後に録音されたエルビスプレスリーの『ハウンドドッグ』だろう。ビレッジバンガードの別リズムセクションとの組み合わせとの比較をすると、ピーコックのベースソロでは、メロディーの踏み方にスコットラファロの影響が感じ取れる。

Dec. 24, 1964 “Speak No Evil”

by Wayne Shorter, Freddie Hubbard, Herbie Hancock, Ron Carter & Elvin Jones at Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, NJ for Blue Note (Speak No Evil)

新主流派メンバーによる、テナーサックス奏者、ウェインショーターによる作曲と演奏。リズムセクションのピアノのハービーハンコックとベースのロンカーターは、当時のマイルスが率いるバンドの盟友ゆえの安定感あるコンビネーション。マイルスの代わりにフレディハバードが、ドラムにコルトレーンの絶頂期の相方となるエルビンジョーンズが入る事により、微妙に生じる不協和音が新鮮な刺激となって、黒魔術的なトーンを操るショーターの独壇場となっている。ショーターはコルトレーンに影響を受けながらも、フレーズのストックを多用しない、手厳しいリーコニッツが認める数少ないインプロバイザーと言える。エルビンの力強いパルスを受けてか、ここでのハンコックのソロは、コルトレーンの右腕ピアニスト、 スタイリッシュな切れ味の鋭いマッコイタイナー調になっているのが興味深い。4:19からのハバードのソロも新感覚に満ちたスリリングな展開で、組み合わせの妙が味わえる。ジャケットには当時の奥様、日本人のミヤコさんが登場している。

Dec. 20, 1967 “I Say a Little Prayer for You”

by Wes Montgomery, Herbie Hancock, Ron Carter, Grady Tate etc arranged by Don Sebesky at Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, NJ for CTI (Down Here on the Ground)

フュージョンの完成形を作り出してウエスモンゴメリーは天に召されてしまい、本曲が収録されているアルバムの次作が遺作となった。巨匠ドンセベスキーのアレンジによるオーケストラを従えた構成は、完成度が高く、誰が聴いても、音楽的にも演奏的にも大いに味わえる一枚で、個人的には万人受けする学校の給食時に和やかに流れるBGM のイメージ。前曲のハンコックとロンカーターがリズムセクションに加わっているが、 前曲のハードコアなジャズテイストからは一転した刺々しさが無い演奏、とはいえ決して手を抜く事はなく、ウエスの演奏を高度な技術で絶え間なく支えていることが演奏の品質を高めている。この曲の隠れ貢献者は、右側に座する歌手もこなすグラディテイトの心地良く刻まれる歌心あるドラム。ウエスは、難解な高速フレーズでも、余裕のある風格に溢れ、雄大で堂々とした旋律を奏でる。楽曲は、前月8曲目同様に、ポピュラーソングの大家、バートバカラックの手によるもので、ディオンヌワーウィックが歌ってヒット、ピークにはビルボード4位を記録したのは本録音月だから、如何に音楽チャートに敏感でタイムリーな選曲をしていた事が分かる。この曲を聴くと、前月のジョージベンソンがウエスの後継者として音楽の路線を踏襲していたのも頷ける。

Dec. 5, 1973 “Things Ain’t What They Used To Be” by Duke Ellington & Ray Brown at United Recording, Las Vegas for Pablo (This One’s for Blanton)

最晩年のエリントンが、親子程の年齢差があるベースのレイブラウンとデュオを組み、最愛のベーシスト、 ジミーブラントンに捧げたアルバムからの、エリントン作曲のスタンダード曲。デュオの企画は、如何にも パブロのノーマングランツらしい企画だが、録音場所が珍しくラスベガスなのは、何故か読み解けなかった。ラスベガスには、デュークエリントンウェイという名前を冠した道路があるので、何か縁があるのかもしれない。演奏は、エリントンには珍しくゴリゴリ感ではなく、パーカッシブさに加えて、綺麗に澄み渡った音色が特徴で、砂漠地帯にあるラスベガスの乾燥した空気感が伝わってくるが、何よりも内面にあるその美しさが表出して優雅に捉えられているところが本作が名演奏名録音と形容されるゆえん。ブラウンのベースもエリントンに敬意を表すものの、怖気付く事なく、ブラントンに負けず劣らず、メロディアスな演奏でエリントンに対峙して、全くもって違和感を感じさせないので、エリントンもブラウンとの演奏が心地良く愉しかったに違い無い。レイブラウンにしては珍しく硬派なベースの弦と木の鳴りが存分に味える一曲。アルバムとしても素晴らしい出来。

Dec. 22, 1977 “Sophisticated Lady” by Jimmy Rowles & Ray Brown

at Coast Recording, San Francisco CA for Concord Jazz (As Good As It Gets)

エリントンへのオマージュする企画のように、前月9曲目に登場した名伴奏ピアノ奏者のジミーロウルズが前曲に登場したレイブラウンと組んで、エリントン作曲のスタンダード曲を演奏。ブラウンを軸にエリントンと比較すると、白人のロウルズはバーラウンジで流れる音楽のように軽やかで優しく、エリントンのパーカッシブなタッチの強さとスケールの大きさが際立つ。前曲アルバムで同曲が演奏されているので、 比較すると興味深いが、名伴奏者同士の演奏ということもあってか、対象軸としたブラウンですら、前曲の緊張感ある冴え渡ったトーンから一転して、ロウルズと傾聴・調和志向のリラックスした演奏となっている。 本録音はサンフランシスコで、同じベイエリアに拠点を構える独立系新興レーベルのコンコード。音質的には、演奏同様に柔らか目のトーンで、ピアノについては若干エコーが効いている印象。このコンビには”TASTY!”という二作目があるので、本作は好評を博したのだろう。前曲との比較をすることで組み合わせの妙とレーベルの姿勢が浮き彫りになる一曲。

Dec. 21, 1989 “Question and Answer” by Pat Metheny, Dave Holland & Roy Haynes at Power Station NYC for Geffin (Question and Answer)

フュージョン系に位置付けられるギタリスト、パットメセニーが、クリスマス休暇にふらっと一晩、NYのスタジオにトリオで籠って、純ジャズを録音したアルバムからのタイトル曲。その後、パットが折に触れて演奏、代表曲となってジャズスタンダード化していく。何をするにも、こだわりのあるメセニーの人選は、 マイルスデイビスのバンドで一躍有名となった新感覚で硬派なベースのデイブホランドと、当時64歳の年齢やスタイルを感じさせない、モダンジャズの一線級を長年に渡って走り続けた超人ドラマー、ロイヘインズ。メセニーによると、この二人の演奏歴は少ないものの、自由度の高いトリオ演奏における音楽的な考え方に共通項があるという組み合わせが功を奏して同アルバムの一曲がグラミー賞を受賞している。この曲は、三者のインタープレイが聴きどころで、特に捉え所の無い変幻自在なリズムを展開して、単調になりがちな流れに対して終始刺激的なアクセントをタイトに加えるロイヘインズが特に素晴らしい。リハーサルなく8時間演奏した内容から選定された楽曲からアルバムが構成されているそうで、 60歳を超えて8時間も演奏が出来る、その尽きることのない創造性とスタミナにも驚かされる。メセニーは、デビューアルバムも、2000年以降も同じ構成のトリオでの録音があり、このフォーマットがお気に入りのようだ。2:48からは手癖のメセニーフレーズが登場するが、このウニョウニョメロディーを耳にすると、後にデュオを組んでアルバムを世に送り出す、ジャズギターの大御所ながら先進的なジムホールの愛弟子ということが理解出来る。

Dec. 5-6, 1991 “Moon and Sand” by Tom Harrell and Jacky Terrasson at Capbreton, France for Jazz Auz Remparts (Moon and Sand)

録音場所とレーベルがフランスに変わり、米国白人トランペッターのトムハレルと、フランス拠点の混血ピアニストのジャッキーテラソンによるデュオ作品。別リーダーのアルバムの伴奏者として演奏した際の合間を縫って、両者がスタジオに入って録音したのが本作。チェットベイカーを想起させる孤高の詩人的にメロディー重視のアプローチでミュート気味にリードを取るハレルと、伴奏者の役割に徹して、クラシック スタイルを織り交ぜて多様な表現を繰り出してハレルを尊重しつつ適度に絡むテラソンの組み合わせは相性が良くて、デュオ演奏ながら、しっかりとした構成のために物足りなさを感じる事はなく、むしろ余計な音が排除され、シンプルにメロディーを重んじた表現で進行していくところが美しい。テラソンのピアノは、どこまでが事前に練られていて、どこからがアドリブなのか、判別が難しい水準だが、終始感情移入 されて紡がれていることが、メロディーやタッチから伝わってくる。曲は、放題『月と砂』で、アメリカ人でクラシック音楽を多数手がけたアレックワイルダーが作曲した作品の選曲も好判断。レーベルは同名のジャズフェスティバルの主催者が立ち上げたもので、小規模ながらフランス土着のアーティストを中心に展開した。

Dec. 12-14, 1995 “Our Spanish Love Song”

by Ginger Baker, Bill Frisell & Charlie Haden

at Bear Creek Studio, Woodinvile, WA for Atlantic (Falling Off the Roof)

エリッククラプトン所属の伝説的ロックトリオ、クリームのドラマー、ジンジャーベイカートリオによる、本ベーシストのチャーリーヘイデン作曲のスタンダード曲演奏。同様にロックドラマーを生業とするものの、 ジャズアルバムを残しているのは、The Rolling Stonesのチャーリーワッツ、The Beatlesのリンゴスター、 プログレッシブロックバンドRushのニールパート等がいる。ローリングストーン誌が選ぶ「史上最高のドラマー」ランキングで、ベイカーが3位、ワッツは12位、スターが14位、パートが5位と、出来るドラマー はジャンルを超えて演奏出来るスケールの大きさがある事がわかる。本作品は、ジャズアルバムにしては珍しいシアトル近郊録音。間違いなく、ギタリストのビルフリゼールの拠点がシアトルにあるから。 ビルフリゼールも前々曲のメセニーと同じくジムホールの愛弟子の一人。ではありながら、スタイルが全く異なるが、ユニークさを突き詰め、多様性を重んじて傾聴・調和するホールの姿勢という点は一貫した共通項と言える。フリゼールのスタイルは、どことなく先月に登場しているヨレヨレトーンのザボに似ていて、 両者の共通項としては、9月に登場したテナーの巨人の一人、チャールズロイドに起用されている点。シングルトーンを織り交ぜるスタイルや、間の取り方といったアプローチが似ているように思われる。前々曲のトリオ作品と同じ編成ながら、録音が艶かしいアコースティックギターを絡めて、エスプレッソのような、 渋く味わい深い演奏が繰り広げられる。ベースのチャーリーヘイデンもデュオ演奏を得意としており、 キースジャレット、ジムホール、パットメセニー、ハンクジョーンズといった一流ミュージシャンとの録音を 残していて、どれも秀逸。ヘイデンの「ズーン」「ドーン」という太い音色と共に深い解釈と調和に基づく表現が、じわりじわりと心に染み入ってくる演奏スタイルが特徴。録音としては、特に生音がノイズ少なく 緻密且つ忠実に捉えられており、ドラムのシンバル音を追うだけでも、微妙な揺らぎがリズムに与えられていて、そこに、その場限りの演奏で二度と同じ演奏が生まれない、ジャズならではの面白さの源泉がある。

【後記】

あっという間に師走を迎えて、本シリーズも来月の数本を残して一旦終了します。今月は、バルセロナとバンコク出張があり、スリ被害に遭ったり体調を崩すというトラブルがある中でも書き続けられた事に感謝。

十二月のラインナップは、ホリデーシーズンという事と、年末という季節柄か、何となくお祭り的な雰囲気を纏っていたり、内省的に回顧しているような演奏が多いように感じます。

録音場所は、ルディバンゲルダースタジオが七曲、ニューヨークか二曲なので東海岸に偏った編成ではありますが、ラスベガス、シアトルとフランスのバスク地方が初登場しています。それぞれの空気感に個性が感じられるのが興味深いところ。

作品としては、エリントンとブラウンのデュオは、素晴らしい出来なので取り上げたいと思っていたもの。そして、その対比としてのロウルズとブラウンのデュオも、初お目見えのコンコードレーベルと合わせて紹介したかった。

記事としては、屈指の老舗ジャズクラブ「バードランド」、ベニーゴルソンと映画「ターミナル」、ジンジャーベイカーを始めとするロックドラマーとジャズの関係について触れてみた。ゴルソンを含む57人のジャズミュージシャンが一堂に会する写真は圧巻です。また、ロックドラマーの先人の大半がジャズドラムに影響を受けている点も記しておきたかった。先日、ポリスの名ドラマー、スチュワートコープランドのインタビューを見ていたら、アイドルとしてバディリッチを挙げていたので、演奏スタイルは異なるものの妙に納得した。

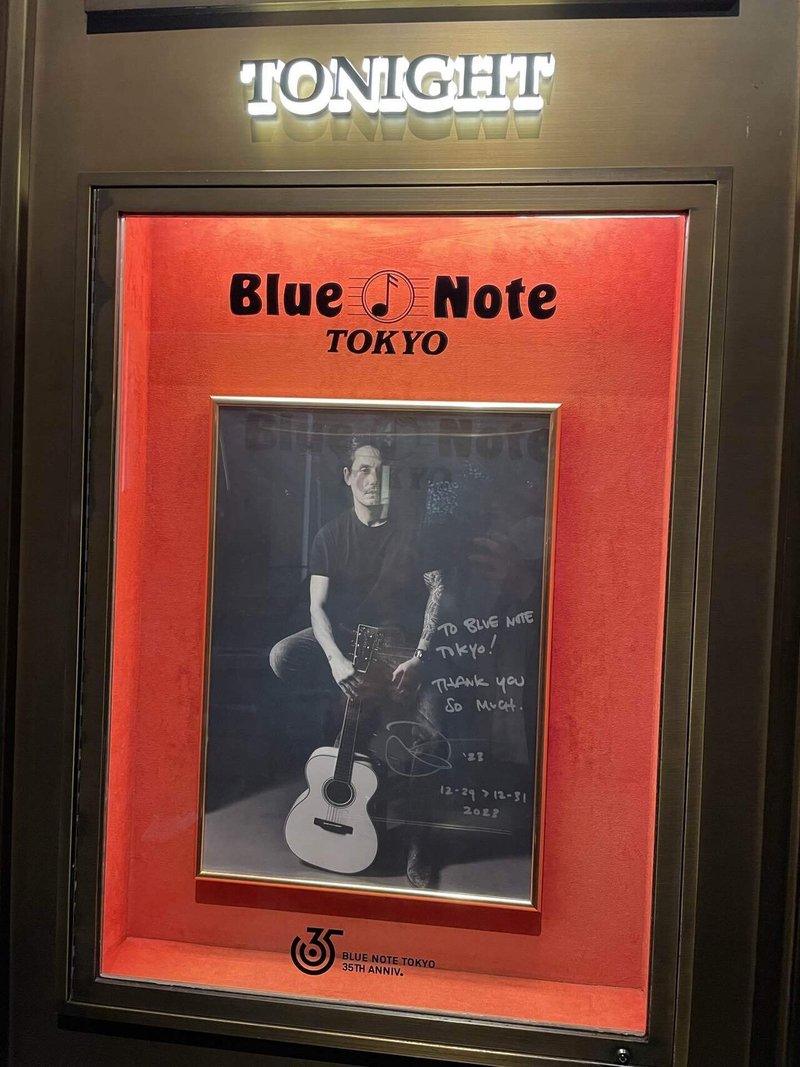

それでは本年も最後までお付き合い、どうも有難うございました。今年最後はブルーノート東京でのジョンメイヤー大晦日公演前の写真で締め括ります。良いお年をお迎えください。また、来年も宜しくお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?