今日のジャズ: 8月29-30日、1992年@ビレッジバンガードNY

August 29-30, 1992 “Dear Old Stockholm”

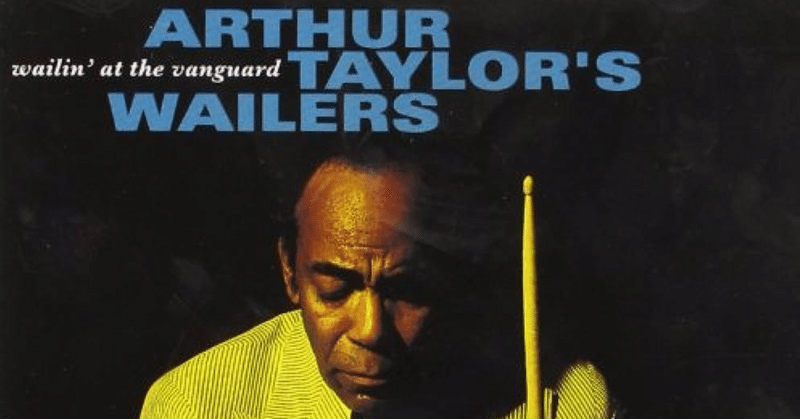

by Art Taylor, Willie Williams, Abraham Burton, Jacky Terrasson & Tyler Mitchell

at Village Vanguard, New York City for Verve (Wailin’ at the Vanguard)

8月17-18日紹介曲に引き続き8月二曲目のビレッジバンガードにおけるライブ録音。主にハードパップ期に名脇役で多忙を極めたドラマー、アートテイラーが晩年にリーダーとなり、若手演奏者を率いて、自身のルーツでもあるハードバップを現代風にアレンジして世に問うた。

ここではスウェーデン民謡由来でジャズスタンダード化した楽曲を取り上げる。ご興味がある方は、8月29日に紹介したスウェーデン人歌手、モニカゼダールンドによるオリジナル言語での歌唱をお聴きください。

かなりエッジの効いたアレンジのある本曲とはまるで印象が異なります。テイラーは、ドラマーのリーダースタイルで言うと統制をしっかりと利かせているタイプで、曲をモダンにアレンジし、バンドの一体感を正確無比なアンサンブルを静と動の間合いで示す一方、ソロのアドリブについては自由度を持たせるメリハリが音楽的な嗜好のよう。

こういったジャズの巨人と百戦錬磨した当時62歳のベテランと共演する環境と場数があって、ジャズの本場アメリカでは次から次へと若手が成長、台頭して行く土壌がある。

その最たる例が、ジャズ界の登竜門となったアートブレイキーのジャズメッセンジャーズ。長年に亘って多くの大物ミュージシャンを輩出した。

若手奏者も、こうしたベテランに遠慮すること無く、エネルギッシュな演奏を繰り広げる事で、結果として活気のある演奏が生まれるという構図。ここでは、熟練の技と抜群の安定感を見せるテイラーに対して、やや荒削りながら勢いのある若手サックス奏者二名がまさにバンド名でもあり、アルバムタイトルにもなっている”Wail(泣き叫ぶ)”な熱いバトルを繰り広げる。

テイラーによると、若手の”Comportment”、「態度や振る舞い」には、かなり手厳しいようで、その理由として、楽器を演奏せずとも、振る舞いや身のこなしを見るだけで優れた演奏家か否かが分かるからだ、と語っている。演奏だけではなくて、そういったところにまでバンドリーダーとして目を配らせつつ、先人の務めとして後世を育成していく役割を担っているのだろう。

本録音は高湿度の夏のニューヨークにおいて、更に会場での熱気ある演奏を捉えていて、空気感に湿り気があり、伝わる速度と高音が若干抑制気味な反面、芯の太い中音寄りの印象を与える録音で、乾いた西海岸サウンドとは対極的と言える。

演奏については、テイラーの随所に手数を織り込んだスティック捌き、サックスの絡みつくバトル、そして本作の翌年にモンクコンペティションで優勝した出世頭のジャッキーテラソンのピアノが聴きどころ。そのテラソンによる2:45からのピアノの連打にテイラーがハイハットで応えるアドリブのやりとりで、ピアノが打楽器でもある事が認識できる。そして6:23秒から続くドラムソロは、主旋律を頭の中で歌いながらメロディーを意識して展開している事が分かる。

多数の作品に参加しているテイラーの、これまで取り上げた演奏を改めて紹介すると以下の通り。どれも燻銀の仕事師の演奏です。

ハーモニカによるハードバップ演奏の伴奏は、こちら。

ジョンコルトレーンとの激しいハードバップ。

そのコルトレーンが開花したモードジャズの傑作。

ボステナー、ジーンアモンズとのリラックスしたラテン系ジャズもどうぞ。

テイラーの演奏、如何でしたか。

音の強弱のダイナミズムが激しいドラムの録音はかなり梃子摺るらしく、ブラシのような繊細な演奏を捉えるセッティングのまま大きな音のするフィルインを捕まえようとすると音が割れてしまう事象が発生するので、特に録音技術が発展途上の当時は録音技師泣かせだったらしい。それを演奏者が気を遣う事なく魔術師のように見事に捉えたのが、名録音技師ルディバンゲルダーの真骨頂なのだそう。テイラーが多様されたのは、そうした録音上の制約をダイナミズムを巧みにコントロールする演奏によって御せるから、という職人芸的な話がある。そう言われると確かにどれも音のダイナミズムが一定の範囲内で丁寧に纏められているかのよう。そしてそれが演奏者のみならず録音技師にまで気を遣う名脇役テイラーのドラムスタイルのようにも感じ取れるのですが、どうでしょうか。

最後に、”Wail(泣き叫ぶ)”に関連して、”Weep(静かに泣く)”と”Sob(泣きじゃくる)”に関わる音楽のストーリーをどうぞ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?