はればれの、場ーデイサービス地球の子(富山県)

全国的に非常に稀な、パーキンソン病を専門とした“デイサービス 地球の子”は富山県にあります。

代表の中川美佐子さんから「よろしかったら取材を」と声をかけて頂き、私は6周年の記念イベントにZOOMを通して参加しました。

※パーキンソン病とはふるえ、無動・稼動、筋拘縮、姿勢保持の難しさなどを主な症状とする進行性の病。発症年齢は50歳以上に多いとされ、運動性の症状から精神にも影響を及ぼします。また、薬は対処療法でしかないため、薬による副作用もよく見られるといいます。

序の序

中川さんからメッセージをもらったのは前週のことでしたが、実は昨年9月に「地球の子」の存在を知っていたのです。

ー昨年9月某日。東京で取材活動をしていた私はその日の夜、徳島で行われた福祉関連のイベント取材で知り合った記者Aさんと食事をしていました。

お互い旅が好きだともあって、旅の話で盛り上がるなか、Aさんの「だって、僕らは地球の子でしょ?」という言葉がなんだか印象的で、私はよく覚えていました。Aさんと別れた後、まだ当時はSNS上の知り合いだった富山県在住の鷲北裕子さんが、その日、「デイサービス地球の子を訪問」と投稿していたのです。

(左、鷲北さん。右が代表の中川さん)

この不思議な一致。“地球の子”とは、出会うべくしての出会いだったのかもしれません。

その2か月後の11月。鷲北さんの案内によって私は初めて富山県を訪問。濃密な1.5日間を過ごしました。

その時のレポートはこちら。

臨床美術もそこで初めて経験しました。

臨床美術とは作品を楽しみながら作ることで脳を活性化する試み。介護予防や認知症予防、子どもへの感性教育などが期待されているアートセラピーのひとつです。富山福祉短期大学の教授でもある北澤晃先生は日本臨床美術協会の理事でもあり、富山県では臨床美術の活動が盛んです。

実際に2時間ほど体験して感じたのは「“いま、ここ”に集中できる心地よさ」というものでした。

絵を描くことに対して私はまったく自信がなく、美術そのものに「難しそう」なイメージを抱いていました。

でもこの体験での時間は、プロセスを踏むごとに「どんなものが出来上がるのだろう」って、ワクワクしていくのです。とても楽しかった。完成すると、作品ひとつひとつに北澤先生が「よさ」を発見。コメントをくれるのです。「よさ」に対するコメントだから、誰もが嬉しい。私も嬉しくなりました。

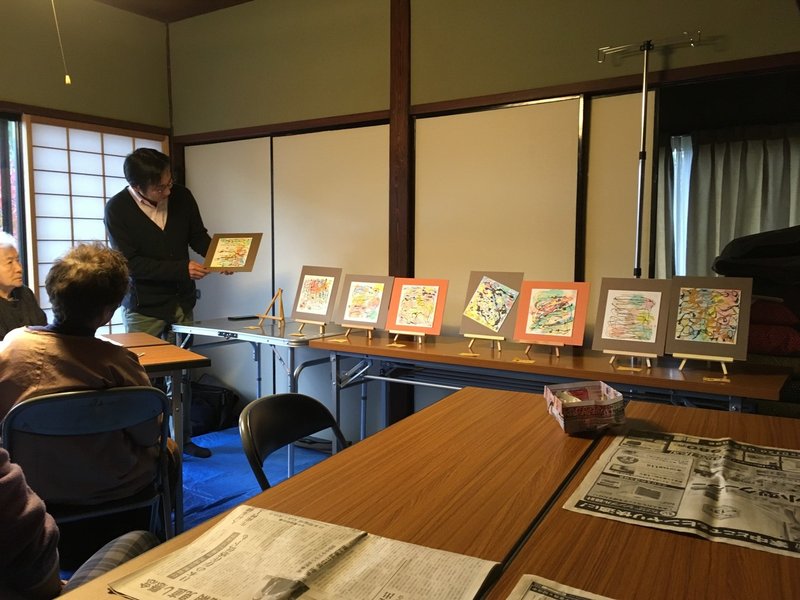

(昨年11月、富山にて)

この時、北澤先生は「臨床美術は、過ごした時間がすべてなんですよ。美術教室ではないから、上手い・下手もありません。人生だって、同じなんです。明日のことをいろいろ悩んでも仕方がない。後から”あれは失敗だった“とか理由付けしたって、しょうがないんです。それよりも、”いま“に焦点があてたほうがいいですよね」と話していたのを思い出します。

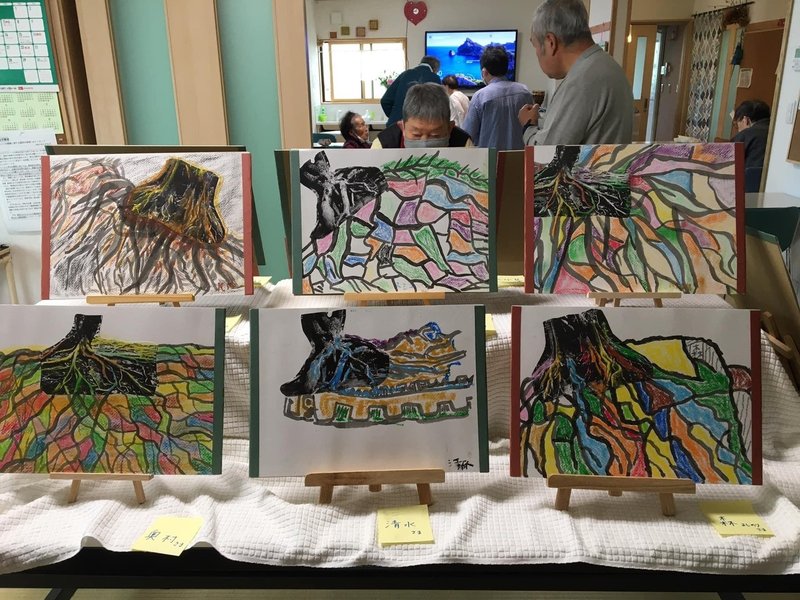

臨床美術に魅せられた鷲北さん。そして、地球の子でも北澤先生の指導による臨床美術の取組みが昨年から始まっていたのです。

(地球の子での臨床美術)

取材依頼とともに、気持ちのこもったメッセージを中川さんから受け取り、中川さんのSNSの投稿を様々に見ていたら、活動に対する“思いの丈”は十分に伝わってきて…。

コロナの影響がなければ、直接もう富山へ私は飛んでいたことでしょう…

6月4日13時半

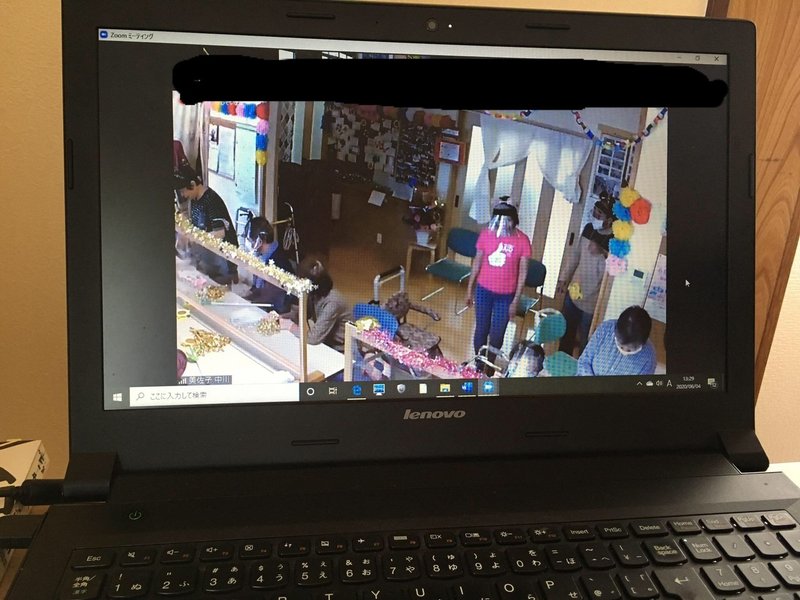

ひとまずは、6月4日、デイサービス地球の子6周年誕生祭をZOOMにて拝見です。

パソコンの画面上に映った地球の子。明るい空気が流れているようでした。

中川さんの弾けるような声が聞こえてきます。

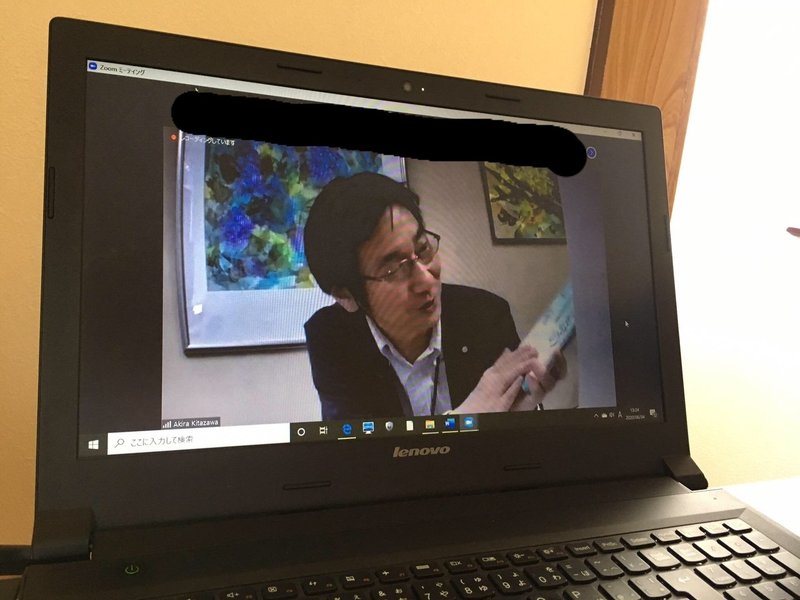

ZOOMで、北澤晃先生がお祝いのメッセージを述べました。

「地球の子の社訓は“共に咲く喜び”。昨年からみなさんと交流が始まり、この言葉をこの一年感じてきました。

背景には辛さ、苦労…そういった経験を持ちながら、ここで生活の一部を共有しているという…

ともに咲く、も咲き続けるには常に“つくりかえ”が必要ですね。臨床美術を通し、それがみなさんのなかにも入っていったらと思っています」

北澤先生は詩人・宮澤章二氏による『行為の意味・青春前期のきみたちに』という詩集から「独りではない」を朗読しました。

「独りではない」

ひとりっきりで耐えねばならぬ季節には

ひとりっきりで耐える強さをも持とう

草の芽たちは みんなそうして育った

けれど 育ってみると独りではなかった

まわり中に同じ強さを持つ仲間があふれ

ありあまる若さで光合っているのだ

ひとりっきりで咲かねばならぬ季節には

ひとりっきりで咲く勇気をもとう

花のつぼみたちは みんなそうして開いた

けれど 開いてみると独りではなかった

まわり中に同じ勇気を持つ仲間があふれ

香り合う美しさで共に輝いているのだ

勇気に満ちた強い心 それが命を磨く

磨かれた命は仲間を呼び 仲間に出合い

はればれと生き抜く宇宙をそこにつくる

「青春前期に、とありますが私たちは青春後期ですね。

『はればれと生き抜く宇宙』。その“宇宙”も、常に変わっていくものです。

ともに咲く喜びを分かち合えればと思います」(北澤先生)

その後は、地球の子オリジナルのミュージカル『キャッツ』の上演。名曲『メモリー』に合わせた替え歌「パーキンソン病の歌」を中川さんが歌い切ります。

中川さんの声が響き渡って…

なんてパワフルな方なのかと思いました。

そして利用者さん数名が、ZOOMのカメラに向かってメッセージを述べていきます。

ある女性は泣きながら「中川さんの声で励まされ、頑張ろうって…」

別の女性は“出逢いこそ人生 イキイキ ニコニコ おかげさま”という言葉を掲げて、「みなさんとの出逢いがあったからこそ頑張れて、おかげさま、ありがとうがある」とはっきりと口にします。

ZOOMで参加していたSさんという高齢の女性は「先ほど、出逢いは私たちの力になるということをおっしゃられた方がおりましたが、地球の子は私たちにとって発電所のような場所。これからもついていくので、中川さん、頑張って!!」と声をかけました。

“発電所のような場所”

Sさんのその言葉は、中川さんをよく表現している言葉なのでしょう。

中川さんのお父さんがパーキンソン病を患ったことで、富山県内でパーキンソン病の友の会をつくり、難病ネットワークのNPOも立ち上げ、市民活動をしてきた中川さん。

家族、お父さんを看取った後「これまでの経験、支援で培ったものを継続的に提供する場が必要」と、2013年に地球の子を開設。勉強会も定期的に行ってきたそうです。

「病気の診断を受けて、(パーキンソン病は)治らない病で、服薬だけで何となく悪くなるのを見て見ぬふりをしていたら動かない体になってしまっていた、という人が多かったんです。デイでは午前中はリハビリ、午後はレクですが、まずは懸命に身体を動かします。薬の副作用が満載だからです。健康的な睡眠、食事、運動の実践、生活習慣の改善が重要です」(中川さん)

今までは不自由なく動いていた身体と心。パーキンソン病によって、それがだんだんと、はっきりと”動かなく“なっていく…。

辛い、ですよね。誰かの看病とか、介護とかがなければ生活できなくなっていく。心だって、ふさがってしまいます。折れてしまいます。

中川さんは語るんですね。

「パーキンソン病と生きていくには何らかの生活変更を余儀なくされます。それがまさに今までの生活をつくりかえていく作業です。気持ちも暗い気持ちから意志をもった未来へ向かう気持ちにつくりかえていきます」

北澤先生は臨床美術の取組みを「つくり つくりかえ つくる」と表現しています。パーキンソン病という難病を抱えながらも、地球の子という場で、時間をともにして“いま”を紡ぐ。臨床美術を通して「つくり つくりかえ つくる」。

「パーキンソン病患者における臨床美術の深い意味は、常に刷新をしてゆける自己の構築なんです」(中川さん)。

詩の一節に戻りたいと思います。

―“はればれと 生き抜く宇宙を そこにつくる”

はればれと生き抜く。

すてきな言葉です。

地球の子での日々には多々いろんなことがあるのでしょうけれども、

明るい気持ちではない時間もたびたび訪れるのでしょうけれども、

中川さんには、この「はればれ」がとても似合っているなと私は想像するのです。

地球の子を、“はればれ”とした場にしていくのは、はればれとした存在感のある中川さん。

だから、訪問する人は、はればれとしたものを受け取ることができるのでしょう。

〝いま〟をはっきりと〝生き〟て、

身体と心を前へ向けることができるのでしょう。

続き、を求めて。

さて。

ここまで書くことをしても、まだ私は中川さんと直接出会ってはいないのです。

実際の場を、ともにしていません。

だからまったく「書ききれていない」。

中川さんに聞いてみたいことがたくさんあります。中川さんと話を直にしてみたい。

地球の子の、場のチカラを受け止めてみたい。

時が来たら、ワクワクしながら私は富山へ足を運びたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?