文字的世界【22】

【22】はじまりの言葉、図象──白川文字学1

安藤礼二氏は『井筒俊彦 起源の哲学』で、次のように書いています。

「本居宣長に始まり平田篤胤を経て折口信夫に至る、そうした聖なる書物の解釈学の系譜は、折口で閉ざされてしまったわけではない。近世から近代にかけて形づくられた極東の解釈学を現代に、さらには世界に開く。「憑依」を根幹に据えた折口信夫の「批評」を最も創造的に引き継ぎ、列島に固有の解釈学を世界に普遍の解釈学へと磨き上げて行った者こそ井筒俊彦であったはずだ。(略)

折口も井筒も、「憑依」によって自他の区別が消滅し、森羅万象あらゆるものが一つに混じり合う地平にあらわれるものを、現実と超現実、内在と超越を一つに結び合わせる「始まり」の言葉として捉えた。その「始まり」の言葉は、生命の種子にして意味の種子のようなものでもあった。そこから精神的なものも物質的なものも、ともに産出される。なかば精神的でありなかば物質的でもあるような「意味」の萌芽。折口にとって森羅万象あらゆるものの源泉となる霊魂とは、そのようなものであったはずだ…。」(215-216頁)

はじまりの言葉がそこにおいて「発生」(発芽)する「地平」とは、前節で述べたメカニカル=メトリカルなラインにほかなりません。そして、そこからあらわれるものこそ、マテリアルな帯域とメタフィジカルな帯域の中間地帯にあってこれらを媒介する“フィギュール”そのもです。以下、この「精霊的なもの」(霊魂)をめぐって、折口信夫の系譜に属するもう一人の“巨人”の発言を引いておきたいと思います。

詩経や万葉集に関する白川静の著書を読むと、その文学観に、白川が青年期から読んでいた折口信夫の『古代研究』の影響が濃厚に認められる。──『折口信夫的思考』の第2章「白川静と万葉集」で、上野誠氏はそう書いています(102頁)。

いわく、折口の文学史観は「言葉の呪能」から説き起こされ、「神と交流するための言葉の形式」こそが歌謡であるとするものだが、白川もまた『詩経──中国の古代歌謡』において次のように述べている。「歌謡は神にはたらきかけ、神に祈ることばに起源している。そのころ、人びとはなお自由に神と交通することができた。そして神との間を媒介するものとして、ことばのもつ呪能が信じられていたのである。ことだまの信仰はそういう時代に生まれた。」(中公文庫、30頁)

以下、白川静の文字学からいくつか話題を切り出し、その言葉を採集します。まず、『文字講話Ⅰ』の第一話「文字以前」から。

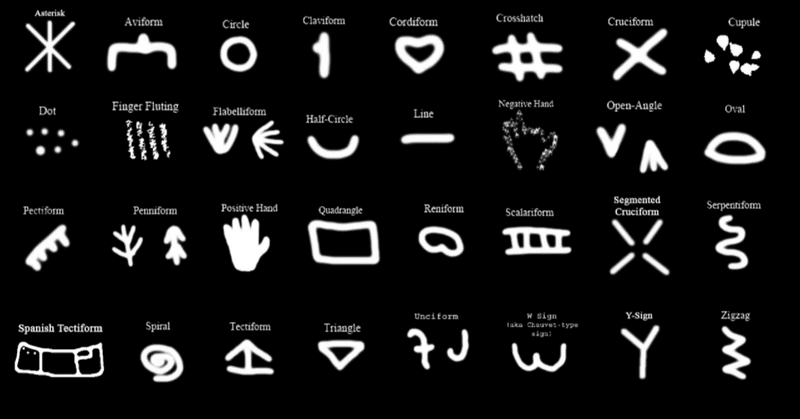

《そこで、漢字がどのようにして生まれてくるかというようなことを、一つの基盤になるような事実をお話しして、文字以前にあった状態、状況を理解していただきたいと思うのであります。それで、〖資料9〗に移ります。

少し話をとばしますけれども、私は〔殷の基礎社会〕(〔白川静著作集〕第四巻所収)という論文を一九五一年に書きました。今では大そう昔のことになります。半世紀近くも昔に書きましたものですが、そのときの図版の一部を用いました。この〖資料9〗はaとbに分かれています。何かわけのわからないような形、絵のようで、しかし絵ではない、また記号のようで、しかし記号でもない、何かの実態を示しているらしいのですが、その実態のわからないものがある。そういう不思議な形のものが多いのですね。内容を特定できず、記号と呼ぶわけにもいきませんので、私はこれを「図象[ずしょう]」と呼んでおるんです。図であるけれど、単なる図ではなく、そこには何らかの意味が寄せられている、象徴的な意味をもった記号であるということで、私は「図象」と呼んでいます。》(『文字講話Ⅰ』42-43頁)

蛇足ながら、白川静が言う「図象」は、(読まれる「文字」にかなり接近した)“フィギュール”の訳語の一つであると考えていい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?