東浩紀『ゆるく考える』をよんで

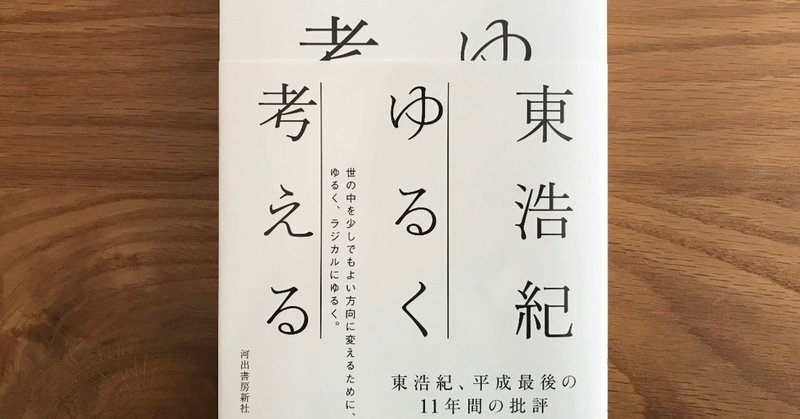

『新記号論』の兄弟のように今年の3月に出版された『ゆるく考える』(河出書房新社 2019)。

2008年から2018年まで10年間に書かれた東浩紀の評論・エッセイ集です。ということは平成20年代を振り返るものにもなっていて、震災前/震災後、コミュニケーションのあり方と批評、家族的なものが断片的に、しかしゆるやかにつながりながら構成されています。

『動物化するポストモダン』を読んで以来、あずまん(東)や彼の周辺の人々の言動は、遠のいたり近づいたりしつつも、自分の関心事の中に常に存在し続けてきました。

ですのでこれを読むと、私自身が20代から30代を過ごした平成の後半、ゼロ年代、SNS、震災…を走馬灯のように思い出す本でもあります。

批評について

「ゆるく」という言葉は東流の言い回しで、この言葉を聞いて思い出すのが、彼の著作『弱いつながり』というタイトル。「ゆるい」「よわい」といった輪郭がふんわりした中に含まれる余剰(『正義は剰余から生まれるーーいま哲学の場所はどこにあるのか 國分功一郎+東浩紀』ゲンロンβ33, 34参照)が想起される言葉です。

2008年に文學界ではじまった連載『なんとなく、考える』(本では2章目2008-2010にあたる批評集)によると、「批評」に対する絶望が繰り返し述べられいます。

例えば『全体性について(1)(2)』の回では、批評は「無関係な読者との共感の回路」すなわち、コミュニケーションのネタでしかない、とあります。

というのも、文化の「全体性」が失われたタコ壷的世界では、社会全体を見渡す視線自体が成立していないから。それでも「あえて」おこなわれる批評は、文化や社会全体に意味があるように「見せかけ」られたものでしかないとのこと。

「ゆるく」という言葉は、そうした批評への抵抗のように登場します。

「郵便的に現実を超越/逸脱する、そんな批評を求めて」俎上にあがった「ゆるく考える」という言葉。おそらくこの感覚の延長線上で、『クォンタム・ファミリーズ』という小説は生またのではないかと思います(『なんとなく、考える』の連載が開始した同時期に、『新潮』ではじまった連載された小説)。

『クォンタム・ファミリーズ』とは、架空の量子脳計算科学をもとにした並行世界を描くSF小説で、あずまんの初の単著小説。デリダ研究者でもある彼が唱える「郵便的」の概念が散りばめられており(『存在論的、郵便的』の続編とも呼ばれる)、小説という形態だからこそ伝えることが可能な、あらゆる跳躍を果たしてる作品です。

この跳躍は、「ゆるく考える」ことで跳び越えようというものとかなり接近しているようにも感じますし、彼がうんざりしんがらも批評を続け、しかしその閉塞感から逃れるように小説を書いていたんだな、と改めて知る第二章でした。

と同時に、当時『クォンタム・ファミリーズ』に打ちのめされていた自分を思い出しました。思想をこのように語ってしまう驚きもあれば、ロマンチシズムも感じていましたし、何より文体の静謐さに心底参ってしまったわけです。

コミュニケーションとして文章を求められる当時の批評には「よい文章」は必要とされていない、しかし小説は私的美学に基づき「よい文章」を追求できる、と言ったことが書かれています。まさに『クォンタム・ファミリーズ』では「よい文章」が考え抜かれていると思うのですが(「よい文章」とは書きながら考える文章とのこと)、これは「文体」の話ともつながってくるのではないでしょうか。「文体」とは一体何か。

『なんとなく、考える16 仕切り直し』(『ゆるく考える』219頁)では、この連載の狙いについて、以下のように語れています。

というわけで 、ぼくはこの連載で 、「批評が成立しない時代になっている 」ことの意味を 、主題と文体のふたつの水準で 、分析と実存のふたつの水準で 、あるいはコンスタティブとパフォーマティブのふたつの水準で 、同時に追求するような奇妙な文章を書いてみたいと考えたのです 。成功していたかどうかわかりませんが 、じつはそれがこの連載のここまでの狙いでした 。

あらゆる言論(テクスト)には、コンテントしての側面(コンスタティブ)と、コミュニケーションとしての側面(パフォーマティブ)があり、ゼロ年代には、コンテンツよりコミュニケーションの消費が推し進められていると語られています。文体とはパフォーマティブに属するものなのか。エクリチュールについて。「文体」の話は、自分の中でもう少し整理が必要です(つづく…)。

震災後

第3章では、2010-2018年までのエッセイがまとめられていますが、上記の第2章とは大きく変わって、語る対象がゼロ年代ではなくなり、自己言及的な?うねるような文章もなくなった、震災後の批評が集まっています(『現実はなぜひとつなのだろう』のみ2010年の震災前)。

特に印象的だったのは最後に掲載された『ゲンロンと祖父』。理解しあえなさそうな、生き方もまったく違う祖父が、「時代と階級と職業を超えて」、今では孫のあずまんが経営するゲンロンの一部をなしている。そんな「郵便的」関係が書かれているのですが、この本で11年を振り返った最後に訪れるこの圧倒的なエピソードに驚きを禁じえません。神輿をかつぐ地域に根ざした中小企業の社長だったあずまんの祖父の一部が、ゲンロンの何かを成している。私たちの人生は、〝ゲンロンと祖父〟のような郵便的関係を知らぬ間に孕んでいる、なんて面白いのだろう、と気づかれた文章でした。

こららの批評・エッセイが書かれた時代と同時代を生きた自分としては、平成後半の総集編とともに、自分の11年も振り返る本となりました。何より面白いのは、文体自体が、時代を体現しているようでもあって、これは著者が批評家もしくは哲学者、小説家、経営者として、生身でぶつかり稽古をやっている人である証なのかもしれません。。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?