希少拳種「孫臏拳」をひもとく

今宵は孫臏拳を稽古。

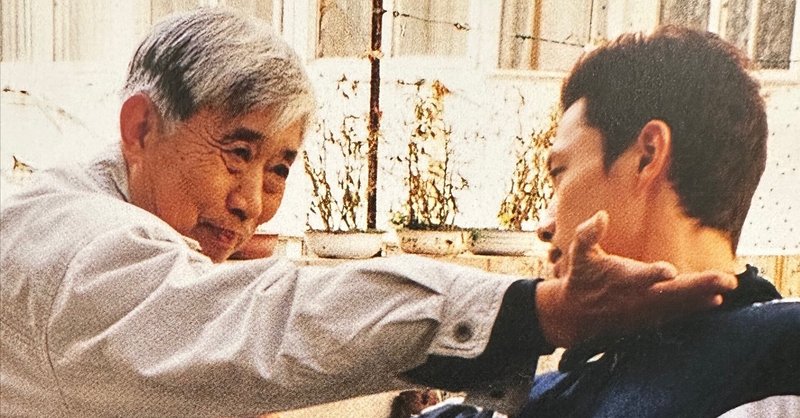

趙永昌老師が他界して以来、初めて稽古する。

錆びつかせてて申しわけありません老師。

今回の稽古で、また孫臏拳への理解が深まった。

そもそも「武術とは何か」「中国北派武術とは何か」という理解が進んだ上で孫臏拳を稽古することによって、孫臏拳の理解が深まるとともに武術そのものへの理解も深まるという、よい稽古になった。

当初、本記事は単なる稽古メモだったのだが、趙永昌老師亡き今、心ある方に孫臏拳を伝える責務が私にもあると感じたので、「孫臏拳とは」の項を加筆し、孫臏拳の概要を示す。

一人でも多くの方に、孫臏拳に関心を持っていただければ幸いです。

孫臏拳とは

孫臏拳は、伝承によれば中国戦国時代の軍師孫臏が編み出したものとされているが、孫臏拳が現在に伝わるのは中興の祖・楊明斎の功であり、楊明斎なくしては孫臏拳が失伝していたことは間違いない。

楊明斎の師は張友春であり、ここまでは系譜をたどることができるが、張友春以前の系譜は伝承以上のものを探ることは難しい。

孫臏拳の中国北派武術における「進化系統樹」の中での位置付けは、「謎」であると言わざるを得ない。

孫臏拳は、他のどの武術とも似ていない。

他の多くの中国北派武術で規範となっている馬歩や弓歩を「死歩」であるとして嫌い、「孫臏歩」という独特の歩法を用いる。

(台湾に伝わった孫臏拳には馬歩・弓歩が「導入」されているものもあるが、青島にて趙永昌老師から伝授された孫臏拳には、馬歩・弓歩はほとんど含まれていない)

常に居つかず、不安定の中に安定を見出し、氷の上を滑るように動く。

手法では、通常の拳から中指を少し出す「象鼻拳」(空手の「中高一本拳」に類似する)による点穴を多用する。

平拳は拳面で突くことはせず、甲面を使って鞭打する。

また打撃と摔法(投げ)が一体化しており、打の形はそのまま投げに転化させることができる。

現在伝えられている孫臏拳は、大架・中架・小架・四架・五架の計三百六十五手である。特に四架・五架は伝承者がほとんどいない。

孫臏拳の「規範」

まず、孫臏拳の規範は「腰」と「脚」にある。

こう書くと簡単だが。

「腰」とは何か。

「脚」とは何か。

これがまずわかってなかった。

今だからわかる。

「腰」といった場合、むしろ一般的にいう「尻」に観を向ける。

「脚」とは、土踏まずよりも前だ。

そして、孫臏拳は「手の内」が極めて重要だ。

「象鼻拳」と「平拳」がめまぐるしく変化する。

これを、伝承された通りに正しくやらなければならない。

これを間違うと、型が崩れる。

一打ごとに象鼻拳と平拳が入れ替わり、しかも同じ動作なのにここが異なるところもある。

さらにいうと、孫臏拳は別名「長袖拳」と言われ、袖が腕よりずっと長い服を着て行うものとされている。

つまり、手の内が見えない。

今、象鼻拳を出しているのか、平拳を出しているのか、きちんと指導を受けない限りわからないのだ。

これは失伝しかけるわけだ…。

孫臏拳を学ぶ順序

私たちが趙永昌老師より指導を受けた際は「中架」から稽古した。

中架は短く、特徴的な動作が集約されていて、見た目にもかっこいい。

しかし、孫臏拳の規範はやはり、順番でいうと先に来る「大架」にある。

「孫臏拳の身体」を呼び起こすためには、大架をしっかり練る必要がある。

昔は「この順番で稽古しなさい」という意味で大架・中架・小架・四架・五架と並べていたはずだ。

しかし、まず孫臏拳に興味を持ってもらわないと始まらないので、中架から指導するようになったのではないか。

孫臏拳は「どこから始めてもよい」と言われており、中架から始めても間違いではないが、そもそも現代人は「規範」というものがわかってない。

孫臏拳の規範を身につけるためには、大架をしっかり練らなければ、特に現代人は無理だろう。

孫臏拳の「形」と「集注観」がどこにあるかを掴む必要がある。

孫臏拳の身体観

孫臏拳の身体観とはどのようなものか。

それは、大地と自分をしっかりと結ぶような、中国武術の他拳種とは一線を画する。

常時「浮き」がかかったような状態であり、氷の上を滑るように動く。

木々を渡る猿のような身体観でもある。

こういう身体観が活きる時と場所というものがあるわけだ。

孫臏拳は軽快なフットワークにより、現代格闘技でも有用性が高いと言われる。

それは間違いではない。

しかし、リングやケージに閉じ込められると、孫臏拳の本当の真価は発揮できない。

広大な空間でこそ、孫臏拳は真価を発揮できる。

なんなら「戦わずに逃げる」ことも孫臏拳は得意だ😅

そもそも、グローブで「手の内」を潰してしまうと、孫臏拳は相当な制限を受けてしまう。

MMAのグローブも、象鼻拳が作れなくなってしまうので厳しい。

現代格闘技で孫臏拳を使うなら、リングやケージのような「壁」がなく、グローブをつけないものが一番いい。

すなわち「打撃ありのBJJ」だ😅

元々孫臏拳は打撃と投げが一体化しており、また道着ありのほうが向いている。

「打撃ありBJJ」ならば、孫臏拳の威力を十分発揮できるかもしれない。

唯一の難点は「そんなものはない」ということだが😅

まあつまり、「街中のケンカ」みたいなものが一番向いているということだ。

このあたりの「孫臏拳の有する傾向」を観るに、やはり孫臏拳の身体観は1800年代後半から1900年代前半、すなわち楊明斎の時代に焦点が合っていると考えられる。

伝承では、まさに名前の通り、戦国時代の軍師孫臏に由来すると言われるが、さすがにそんなわけはない。

紀元前の身体観を今に伝える流派があるならぜひ学びたいが、そのような流派は私が知る限り存在しない。

関羽が「何流」で戦っていたかはどこにも記述がない。

系譜の「盛り」は中国武術のお家芸なので、伝承を鵜呑みにするわけにはいかない。

伝承ではなく、流派そのものを観るようにする必要がある。

孫臏拳は「3」の拳

あとひとつだけメモしておく。

孫臏拳は「3」を規範とする拳種だ。

孫臏拳特有の歩法「孫臏歩」はまさに足で三角形を形作る。

「一歩三掌」のように「3回」という回数も頻出する。

また、常時「浮き」をかけるために、四肢のうちの三つを空間定位させ、残り一つに動性を与えるという技法を多用する。

このため、初めて見ると「なんだそれは?!」と驚くような動作が多々含まれている。

古の「大地に根を下ろすような堅牢性」でもなく、かといって現代のような根無草でもない。

1800年代後半〜1900年代前半特有の身体観がそこにある。

どうでしょう。

孫臏拳に興味を持ってもらえましたでしょうか😊

もし孫臏拳を習得してみたい、とお考えになりましたら、

までご連絡ください。

受講希望者が3人を超えたら、講習会の開催を検討します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?