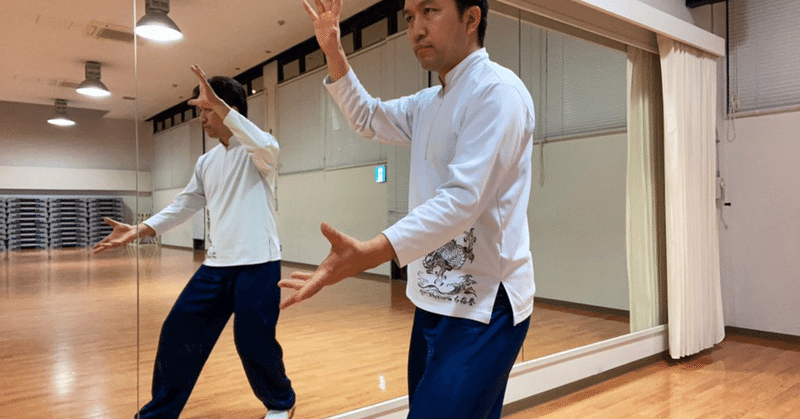

「脚の抜け感」––武術の必要条件

本日の板橋武研、前半は少人数稽古、後半は誰も来ないので徹底一人稽古。

高島平温水プールの個人利用は中止されているので、何しろこのデカイ施設に数人しかいない。

やはり、近くに人がいるといないとでは感覚が変わってくる。

まるで山籠りのような贅沢な稽古。

おかげで数々の進展がありました。

この機会に、甲野善紀先生がよくやられる「足裏返し」を稽古してみました。

https://youtu.be/UBZ77ZyVcxs

いわば五体投地を瞬時にやる形。

荒削りながらある程度できるようになりましたが、その後心意六合拳をしたら膝に違和感^^;

「最初のうちは1日10回まで」という甲野先生のアドバイスに従ったほうがよさそう。

足裏返しが重要なのは、「脚の抜け感」を得ることにあります。

脚はいつも地面を支えているので、「抜け感」を得るのが難しい。

「脚の抜け感」があって初めて可能なことは多い。

甲野先生がほぼ毎回と言っていいほど足裏返しをやってみせるのは、そうした理由がありそうです。

「脚の抜け感」は、伝統武術に共通して必要とされる最低条件かもしれません。

仆歩、蹲起、五体投地…。

八卦掌はそもそも「脚の抜け感」を前提にしていますし、心意六合拳も「脚の抜け感」がないと本物にならない。

また、「脚の抜け感」を稽古するには孫臏拳が非常にいいとも思います。

ほとんどの中国武術で「歩法が重要」「歩法が重要」と言われますが、歩法によって何を得るべきなのか、伝統拳を稽古しているだけでは、私はたどり着くことができませんでした。

現代人は身体性の基本的な要素もわからなくなっているので、現代人が武術の基本を学ぶためには、ただ「とにかくやれ!」「やればわかる!」だけでは難しいのかもしれません。

現代人が陥りがちな勘違いを理解し、医者のように診断して診療するような稽古が必要なのかもしれませんね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?