ふるせらる(4) 銃・病原菌・鉄

銃・病原菌・鉄 ―― 一万三〇〇〇年にわたる人類史の謎

ジャレド・ダイアモンド 著 /倉骨彰 訳

読了。

世界のさまざまな民族が異なる経緯をたどったのはなぜか?

中世まで石器を使っていた狩猟採取民がいる一方で、鉄器を発展させ文字を発達させ巨大な帝国が作られたのはなぜか?インカ帝国、南アフリカ、オーストラリア、北米で先住民が海を越えてきた欧州人に敗れたのはなぜか?

そういった人類史の謎を解明しようというのが本書である。

「あなたがた白人は、たくさんのものを発達させてニューギニアに持ち込んだが、私たちニューギニア人には自分たちのものといえるものがほとんどない。それはなぜだろうか?」

(中略)

本書において私は、槍の疑問に対する二十五年後の答えを、自分なりに書いてみようと思ったのである。

本書が書かれたのは1997年で翻訳版が草思社から出版されたのが2000年。ピュリッツァー賞受賞作で、日本でも朝日新聞読書欄で組まれた「ゼロ年代の50冊」特集でアンケート1位となった本なので読まれた方も多いだろう。書籍の内容については今更私がまとめても仕方なく、松岡正剛氏のこちらを参考にするのがよいかと思う。

とはいえ、本を読んでまとめることはAIにできても、それを読んでどう感じるかは千差万別。この本が発売された時に私が読んだとして、その後知識経験が増えた今、また読むのとでは感じることも変わってくる。これはAIにはできない。それぞれに強化された記憶と経験できなかった記憶があるからだ。意識していたことと結びつけ、忘れていた無意識を思い出す。

色々書きたいこともたまって来つつあるが、今回はこの本について少し感想を書きたい。

狩猟採取と農耕

ざっくり見て人類史において変化をもたらしたのは狩猟採取民から農耕民への変化だった。このあたりについては本書の第2部「食料生産をまつわる謎」の中で取りあげられている。

食料を生産することによって別のことを行う余剰の人員が生まれた。それは狩猟採取して集められる食料の中にカロリーがあるモノが少ないからである。カロリーが少ないため活動できる量も生き延びる人も増えない。

犬や猫などペットを飼っていると若いうちはまだしも年を取ってくると動かなくなる。本能的に消費を抑えようとするのかなと。

そうした中でカロリーや栄養価の高いものを選んで食料生産を行うことで、定住化が進んでいった。食料生産より先に定住化では?という考えもあるが、定住化してもそこに何もなければ移動しなければならない。今でも行われている狩猟採取民や遊牧民がそのような流れ。

ただ、遊牧と言っても季節ごとに移動したりしているわけで、その際に移動前に植えてあった植物などが育っていて刈り取る、もしくは焼畑などして育っていた植物などを手にするという半定住があった。

この先は書かれていないが、農業生産によって定住してもカロリーは足りるが肉などのたんぱく質が不足するというケースはある。そういう場合に定住しながら狩りなどに出かけて家を留守にすることはあったのだろう。今でも遠洋漁業はそうだし、戦後直後くらいの小説でも数日の間、山にこもって猟をする光景が出てきたりする。

そして食糧生産→定住化のあとに人が増えていったようである。移動しながらの生活では頻繁に出産はできない。そのため社会生活上何らかの取り決めなり、母体への負担なりで子供がたくさん増えることはなかったようだ。

都市化で起こる少子化にも何かつながってきそうな話でもあるなと思う。

こうして余剰の人員が増え、食料の余裕もでてくることで活動の範囲が広がる。動物もじゃれたり遊んでいたりするが、そういう日常生活の中から石器の改良や食料を保存する土器などが作られていったものと思われる。同時に住家も作られていっただろう。それで技術の発達が進んでいった。

哺乳類の家畜化

農耕化と並んで大きい要素はもう一つ、哺乳類の家畜化である。とくに大型哺乳類の家畜化の影響が大きい。

家畜は動物性たんぱく質を供給するが、日本の江戸時代の書を見る限りはほぼ肉や牛乳も食べられていなかった。卵も高級食材であまり食べられていなかった。したがって食用目的はメインではなさそうである。メインとなったのは家畜の労働力で、土地の耕作などに活躍した。

また、人間が食べられない草などを食べて排泄される糞も肥料として効果が高かった。今でも鶏糞や牛糞などが使われるが、これは自然サイクルにおいても重要なところで、全部化学肥料に転換するには地域によってはエネルギー収支が赤字になるだろう。

このあたりについては、そのとき、日本は何人養える?で少し知った話。

農耕化や家畜化に成功した地域

なぜ農耕化や家畜化に成功した地域とそうでない地域があるのか

この点が本書における大きなテーマの一つ。

結論から書くと環境だ。成功した地域メソポタミアでいうと

農耕化では農耕に適した地中海性気候だったことが一つ。メソポタミア文明があった地域のことを肥沃な三日月地帯と呼ぶらしい。習ったかな・・?

二つ目は農作物として育成できるような野生種がこの地方には豊富に存在していたこと

三つめはその野生種が自殖性植物の占める割合が多かった事

四つ目はこの地域の地形が起伏に富んでいること。海抜の低いところから高いところまであるということだ。

五つ目は重なるが家畜化可能な哺乳類がこの地域に多かった事。

最後は狩猟採取できるような動物や海産物がすくなかったこと。

この肥沃な三日月地帯で農耕化されたものに小麦がある。小麦は一年草。他に一年草のものというと米もそうだ。一年草がよいのは、分かりやすい対比で言うと樹木などの多年生のものと違って、毎年実を付けて枯れる習性がある。そのため種子に栄養素が多く含まれているし、毎年種子から発芽できるようにあまり頑丈な殻で覆われたりはしない。

こういう穀物の仲間は雨季乾季のはっきりした地域に育ちやすい。雨季に芽を出して実をつけ、乾季は土の中でじっとしているのが都合がよい。

熱帯雨林のジャングルで多年生の植物が茂っているのは常に湿気と温度と日光が多いからであろう。そのような環境ではバナナなどを主食とすることになるが、一年草と樹木類では品種改良にかかる時間の差がある。また、熱帯だとサトウキビなんかも対象となるが、こういった植物は小麦やコメと違って保存が難しい。種子ではないからだ。

次に家畜だが、これも環境だ。農耕化できる植物には条件があったが家畜化できる動物にも条件があった

家畜化できている動物はどれも似たようなものだが、家畜化できていない動物はいずれもそれぞれに家畜化できないものである

動物に詳しい人や馬に詳しい人なら知っていると思うが、馬がサラブレッドなどとなったのに対してシマウマは相当に曲者なのである。そのため家畜化されなかった。

この第9章なんかを読んでいると少し前に流行した社畜という言葉が頭によぎる。おとなしく服従するものとそうでないもの。本書の議題から外れるので別の機会に取り上げられればと思う。

細かいところは知らなかったが大型草食動物で家畜化された動物は14種類しかいないそうだ。大型と限定したのは前段に書いた労働力として期待できるのが大型動物に限るから。

14種類をあげると特定地域でだけ使役されている9種:ヒトコブラクダ、フタコブラクダ、ラマ/アルパカ、ロバ、トナカイ、水牛、ヤク、バリ牛、ガヤル

世界で飼育されている5種:牛、羊、山羊、豚、馬があげられる。

ゾウなんかも育てられているが、交配コントロールまではできないらしく野生から連れてこられて飼育されているだけのようである。(家畜とは呼ばない)

こうした家畜された元の野生種だが、ユーラシア大陸に多数生息していた。北アフリカは地中海に面しているのでよいが、サハラ砂漠を超えた中南部のアフリカとなると野生動物はいるのだが、家畜化された動物はいない。

またアメリカ大陸にも元は馬やラクダが生息していたようなのだが、1万3千年前ほどにほとんど絶滅したらしい。オーストラリアにも大型哺乳類がいたが、これも少数で人の移住とともに早々に絶滅してしまったようだ。

ちなみに家畜化しないまでも野生の動物を捕まえてきてペットのような感じで育てるということは昔の人も行っていたようだ。(今でも子供が虫を捕まえてきて育てたりするのと同じか)

熊なんかも育てたりすることがあったそうだが、成人熊になる前に生贄とするか食してしまったりしたそうだ。シマウマもそうで大人になるにつれて気性が荒くなる習性をもつ動物がいることを知っていたようだ。

そうした中で家畜化に適している動物というのを見つけ出していったのが昔の人々である。家畜化できるには理由があってシマウマのように家畜化できなかった動物は何が原因だったのか。本書に6つ理由が挙げられている。

餌の問題:通常動物は体重の10倍の餌が必要とのことだ。450Kgの牛なら4.5tのトウモロコシなどが必要となる。肉食動物なら、4.5tの動物の肉が必要で、その動物を育てるのに45tのトウモロコシが必要だ。従って肉食動物は家畜に向いていない。

成長速度:ゾウは20歳で成獣となるそうで、育てていると20年もかかる。牛や馬は2,3年で大人になる。

繁殖上の問題:チータやピクーニャという動物がいるが、これらの動物の求愛行動から交尾にかけての行動が通常の動物園などでの飼育方法でも難しいらしく、要は人工的に繁殖させるのが難しい動物もいるようだ

気性の問題:グリズリーなどのような凶暴な動物以外にもアフリカ水牛は予測不能な行動に出ることがあるらしく飼育していると死ぬ危険があるため家畜化されなかったようだ。シマウマは年を取ると気性が荒くなり噛みついたら離れない気性があって断念されている。(野生下では大事なんだろう)

性格:気性と似ているがシカはビクビクしていて何かあると一目散に走りだしたりするそうだ。奈良のシカはおとなしめだが、何か仕事させようとすると逃げ出してしまうのだろう。

社会性:犬や馬、サルなんかもそうだが集団で暮らすタイプの動物だ。これらはリーダー牡の下に序列を持った牝馬とその子供たちといった感じで集団生活を行っていて、絶対である。そのためリーダーを人間が務めてもうまくいった。しかし猫などは単体生活である。これらの動物は言う事はいかないのでペット止まりとなったようである

病原菌

この本が書かれた1997年以降も様々な感染症が流行したが、大きいのは2019年のコロナウイルス(COVID-19)だろう。

NIIDのサイトによるとコウモリ祖先であると考えられているが、センザンコウのウイルスとも似ているらしい

ウイルスの遺伝子配列からコウモリのコロナウイルスを祖先にもつと考えられるが、一部の配列がセンザンコウのコロナウイルスと似ているという報告があり、過去に2種類の動物コロナウイルスが遺伝子組み換えを起こした可能性が考えられる。

コウモリは家畜ではないが動物由来である。2002年に流行したSARS(SARS-CoV)はコウモリ由来であり、2012年に流行したMARS(MERS-CoV)はヒトコブラクダ由来であるそうだ。

こういう動物由来のウイルスは初期では人に免疫がない。次第に免疫がついて、ウイルス側も変異していく。家畜を飼い始めた人が最初にそうしたウイルスにかかっていたが抵抗力もついてきた。しかし家畜を後から持ち込まれた地域に住んでいた人は、そういったウイルスへの免疫がなかった。その事例としてアメリカ大陸の先住民がある。

アメリカ大陸には先住民が古くから住んでいたが、他の大陸民とはとくに交流もほとんどなかった。それが始まったのが1492年にコロンブスがアメリカ大陸を発見して以降でスペイン人がカリブ海などに侵入しはじめた。

1517年にユカタン半島にマヤ文明を発見し1518年にメキシコでアステカ文明を発見した。

1526年にペルーに上陸しインカ帝国を知った。アステカ文明は1521年に滅んだ。中央アメリカは1526年頃に征服された。

1532年にインカ帝国の皇帝アタワルパはピサロに捉えられた。たった168名のスペイン人に対して6000名ほど連れていた非武装のインカ帝国人だったという。

その後インカ帝国側では反乱なども起こったが鎮圧されている。1000万人程度の人口があったにもかかわらず。インカ帝国とスペインの関係については以下の本が詳しい。

この時、いわゆる馬や重火器などによってスペインが征服できたかというとその力だけではなく、天然痘などの疫病によってインカ帝国やアステカなどの人口が減少し弱っていたためというのが原因のようだ。

ちなみにスペインが大西洋を渡っていくバックボーンと征服を行った背景やインカ帝国内でも拡大後の内紛などについても記載があって、色々示唆に富んでいる本である。そのうちnoteにもまとめるかもしれない。

疫病については「疫病と世界史」に詳しいが、1518年に天然痘が上陸したようだ。その後1520年にグアテマラ、1526年頃にインカ帝国へと広がっていった。

天然痘は1万年前ほどから存在しラクダやアフリカのガベルのウイルスに近いとされているが、今は宿主は人だけのようだ。日本にも6世紀半ばには入って来ていて737年に平城京で藤原の一族も亡くなっている。

その経験が東大寺の大仏建立(752年)へと繋がった。その後も定期的に流行しているが江戸時代の日本でも発症した小児の死亡率が20%程度あったというので相当なものである。

一度かかると抗体ができるので、抗体を保有している人が減ってくると流行するサイクルのようだ。それがまだ無防備なインカ帝国に伝わったのだから大きな被害を出した。人口の60-94%が死亡したと推計されている。

こうしたウイルスを保有していたのは家畜を保有していたからである。そしてそこではヨーロッパ人は抗体を保有していった。先住民は抗体を保有していなかった。そういった家畜動物も居なかったので。ヨーロッパから中南米北米へ侵略が成功したのはこういう要因が大きい。

逆に先住民だけが保有していたウイルスなどがヨーロッパの人たちに作用したことはなかったのか?というと少ないがある。熱帯マラリアや黄熱病だ。

熱帯アジアやアフリカ、ニューギニアなんかではこういった熱帯特有の病気の影響もあって白人が住み着くことはなかった。

社会

農耕が発達し家畜を持つようになって定住していった人々はその数が増えていった。

初期状態は血縁社会でバンド社会とも呼ばれるもの。本家分家や親せきで構成される社会で数世帯の数十人程度。今でも狩猟採取を行っている人たちのなかにはこうした社会を営んでいるところもある

そうした血縁関係が複数集まってできるのが部族社会。

これらの区分は進化主義人類学者のエルマン・サーヴィスの提唱した4区分(形態)に即した形となっている。細かい点は「民族の世界」に詳しく載っているようだ

ちなみに部族社会だと100人単位になる。ダンパー数を提唱したダンパー博士の理論から見ても150人前後と500人前後で区切りとなる。このくらいの人数の部族社会だと、まだ全員が見知った顔である。

子どもの時を思い出しても自分のクラスは全員名前と顔が分かる。両隣のクラスやクラブが同じ人も顔と名前は分かる。しかし高校などで人数が増えると顔しか分からなかったり話したこともない人多数となる。

日本で言うとブロックなどの地域の自治会レベルがこの部族社会だろう。このレベルでは複雑にはなるが、全員出席しての取り決めなどは可能であるし部族内で何らかのトラブルがあっても顔を知ったもの同士なのでそれぞれで解決が行える。仮に部族長などがいたとしても大きな権限は持てないし、自分の生活は自分で行うレベルである。

血縁階級などはなくて平等と評されるが、人柄や知性、力、技量でリーダーが決まる。全員出席の会議なのでそうなるだろう。トラブルも都度解決なので公式の警察などは作られない。だからといって平和でもないのは昔から血縁トラブルがあるのがその証拠となるだろう。

ここから首長社会になると組織的になる。それはそれぞれの顔で把握できない規模になっているのでルールが必要になる。

ルールが必要なので組織も作られる。首長や宗教的権威者とそれを支える人たちがいて職人集団も出来てくる。そのためには農耕生産で余剰が発生していないといけない。

全員が生産から一部が生産して全体をまかなえるようになることで、その集団は他のこと、たとえば技術や文字の開発に時間を割くことができる。

こうやって、近隣の他の集団より優位に立つ社会が現れてくる。つまり流れとして定住していく中で人口が増えていくごとに血縁社会から部族社会、首長社会へと拡大していった。

そのためには余剰の生産物がより必要となるわけで生産しやすい土地と生産しやすい野生種と家畜化可能な野生動物が多かった地域が先に、首長社会へと拡大していった

文字

文字というのは話し言葉を文字で表したものだが、これの開発は相当難しかったようである

最初に発明されたと考えられるのがメソポタミアの楔形文字で紀元前3000年前頃。農作物や家畜の数などを数えるのに使われていたようだ。

楔形文字はアルファベットのような母音と子音が分かれている表音文字ではなく、音節文字といってcaやatを表す文字があった。日本語と同じだ。

そのあとエジプトでヒエログリフが発明され、中国では甲骨文字が発明された。この二つは完全に独自発明だったかは分かっていないらしい。

独自発明で確認されているのはメキシコ南部のアメリカ先住民社会。こちらは紀元前600年前頃で解読は一部だけ、有名なのはマヤ文字で西暦290年頃の記録がある。

他にイースター島でも独自に文字が生まれた可能性があるようだが、文字を発明した社会は少ない。他の社会はメソポタミアや中国、マヤなどから文字を借りてきたりアイデアを借りたりした

文字システムが生まれるにはいくつかの社会要素が必要だった

文字が使用されるようになるにはその社会にとって文字が有用でなければいけない。文字の読み書きを専門とする人を食べさせるだけの食料生産力も必要。

その条件を満たしていても文字を発明したところと借りてきたところがあるのは、そのシステムを作るのが大変だからだろうと著者は言う

ちなみに初期の文字は農作物や家畜の数を数えるのに使用していた。

名詞や数詞、単位などと形容詞からスタートしていると思われるため電報的な言葉しか表現できなかった。

ジョン 二十七 太った 羊

のようにである。

また初期の文字は使える人が限られていたし、使い道も農作物や家畜の数などのような記録としての使用が主だった。

これは日本でも古い文書といえば「古事記」や「日本書紀」などの記録もの、仏教の教書や大宝律令などの法律、土地制度のための田んぼや戸籍の記録などに文字が使われていたことからも分かる。

メソポタミアからギリシア、エジプト中国中米においても初期の文字の使用法はそう大差なく、位の高い人たちとその官僚的な人たちが、国などを治めるのに記録するのに使われていた。そのため初期の文字は曖昧なママの表現であったり便利な文字は不要であった。

これら初期の文字は用途が限定されていたので曖昧性を解消する必要性もなかった。

古代の文字は、人類学者クロード・レヴィ=ストロースが指摘しているように、「他の人間を隷属化させるために」おもに使われていた

文字は簡単に学びやすいアルファベットが登場して初めて一般大衆が使えるものとなった。日本語でも万葉仮名が発明されひらがなカタカナが作られていった。

文字の誕生には数千年の食料生産の歴史が必要だった。だがそれは必要条件であって十分条件ではない。文字を持つようになった社会のほとんどはそれを自分たちで独自に発明したわけではなかった。隣人から借用するなり使っているものをヒントにして生み出していった。今こうして文字を書いているのもそのおかげである。

発明は必要の母

第13章 発明は必要の母である

この章は少し今までと毛色が違う。主に技術の発達したスピードについて述べられている。また一般的な慣用句は「必要が発明の母である」で普通に検索してもそちらがヒットする。

「Necessity is the mother of invention」

英語ではこのようになるが解説にあるように明治には伝わっていた言葉。

[解説] 西洋起源のことわざで、日本には幕末ないし明治初期に入って、明治一〇年代後半には学生の間でよく知られていました。

また、この「母」は、生み出すものの意で、従来の日本語のことわざには見られない新たな用法でした。

motherには冠詞のtheをつけて、「起源」「源」の意味があり、「必要は発明の始まり」と訳せばわかりやすいのですが、これではやはり味がありません。

こちらの英語スクールのサイトにあるように必要は発明の始まりと訳すのがニュアンスとしては正しいのだろうが、

「母」といっても生み出すものという意味だよねという意味が付与されたのは外来語との関係においてよかったのかなと思う。

the motherと言ってもそのまま理解できるので。

さて、この章については技術関係の伝播についての章なのだが、個人的に感銘を受けたのはそういう内容よりも

通常の慣用句、「必要は発明の母」ではなくて、「発明は必要の母である」ということ。これは結構大事な話であるように思える。

「必要があったから発明がなされた」、というよりは発明は人間の好奇心の産物であって、発明をどのように応用するかは発明がなされた後に考え出されているということ

つまり発明品があったから必要を満たすことができたということ。

まあ考えてみれば当たり前で、必要に応じて発明されて必要が満たされていれば発明とも何とも思わないのである。

発明というからには、今までにない画期的な方法だったりするわけで、それは今まで見ていなかったところに落ちているものを発見することと同じようなもんだろう

誰かがそこに、残しておいてくれたものが発見したということで、コロンブスの新大陸発見も同じようなものだろう。すでに発見前提となっているイギリスのブリテン島なんかはいつ発見されたか話題になることもない

発明の有名な例がエジソンの蓄音機や自動車だが、これらだって、いきなり発明されたわけではない。

ニコラウス・オット―が1866年に内燃機関を発明したようだが、その当時は鉄道輸送が始まったところで特に自動車の必要性もなかった

この時の内燃機関は重いし大きすぎたので馬や鉄道に変わる代物ではなかった。

これが改良されてダイムラーが自転車に取り付けてオートバイを作ったのは1885年、その後トラックを作ったのは1896年のことだった。

それでもまだ高価で金持ちの道楽だったトラックが活躍し始めたのが第1次世界大戦だった。

こういう発明関係はこちらにある程度くわしい

発明家に学ぶ発想戦略 (旧題「発明家たちの思考回路」)

近代の幕開けとなったのは産業革命でその技術ベースは蒸気機関だったが、この蒸気機関もいきなり登場したわけではない

17世紀後半にフランス生まれの物理学者パパンが蒸気を用いた動力の模型を作成した。これが基本原理となる。

つぎにトマス・セイヴァリが火の機関と呼ばれる蒸気機関を開発し特許を取得した。しかしいくつかの原理的欠点があり限定的な用途でしか成功しなかった。

そのあと1712年トマス・ニューコメンが実用になる最初の蒸気機関を開発した。ボイラーとは別に設けたシリンダーの蒸気を冷水で冷やし蒸気が凝縮して生じる真空でピストンを吸引し、これを動力として利用した。

最終的に1769年ジェームズ・ワットが新方式の蒸気機関を発明し復水器を導入することで効率が大幅に上昇した。

この背景にはイギリスでは16世紀に暖房燃料として石炭の需要が伸びていた。しかし炭鉱では地下水がしみだしてくるため排水にポンプが使われていたが

追いつかず採掘が止まることがあったようだ。そのためポンプの改良が待たれていた。

トマス・ニューコメンは鍛冶屋で鉱山採掘の機械を作っていたが、排水をどうにかするべく蒸気機関で大気圧と真空の力を利用して水をくみ上げる仕組みを作った。

1712年にニューコメンは蒸気機関を完成させコウニーグリー炭鉱で稼働させたようだ。

この新しい機関は、全体的には既知の部品の組み合わせであり、また当時の技術をうまく総合すれば、不可能なものではなかった。

それでも鉱山主などの間でニューコメン機関は評判を呼び1720年頃までに5-7台の機関の建造が行われた。

その後1733年までに少なくとも104台のニューコメン機関が建造された。75年の間この機関はその座を占めた。

1769年にワットが特許を取得しニューコメン機関の大きな改良を行って、1776年に燃料消費の少ないワット機関の建造が始まると徐々にワット機関に置き換わっていった。

それでもワット機関に比べると安価でそこまで複雑ではなかったのでニューコメン機関はまだ多く作られていた。

ワット機関についても順調だったわけではないようである。

まず開発資金が足りなかったので、ジョン・ローバックやマシュー・ボールトンという実業家から資金援助を受けた

ピストンやシリンダーなどの金属部分の精度が課題があったが、資金援助のつてで鋳鉄技術のパイオニア、ジョン・ウィルキンソンがシリンダの問題を解決した。

その後ポールトンからの要請で研磨や紡績、製粉などに使えるようにピストンの往復運動を回転運動へ変換する機構が開発されていった。

ここで調べてみると発明が必要の母というようなことを言った人がもう少し昔に居たようだ。

1959年にDNA合成酵素の発見でノーベル医学生理学賞受賞を受賞したアーサー・コーンバーグ(Arthur Kornberg)は「必要が発明の母であることは滅多にない。 真の発明が必要を生む」と言っている。

しかし、この「必要が発明の母ではなく、真の発明が必要を生む」の言葉は、実は米国科学研究開発局(OSRD)長官のバネバー・ブッシュ(Vannevar Bush)にまで溯るようである。

「必要が発明の母であることは滅多にない。真の発明が必要を生む」これはどういうことなんだろう。

クランツバーグの第2法則は、多くの重要な技術革新は、それを完全に効果的なものとするために、さらなる発明を必要としてきたことを述べている。ある一つの機械の改良や発明が,それ以前に成立していたバランスを崩してしまい、新たな技術革新によってバランスを取り戻す努力が必要となるということを説明しているのが第2法則である。

西澤潤一先生が1957年に半導体レーザを発明した。その当時、西澤潤一先生の上司であった喜安善市先生が、「光源はできた。しかし、このレーザ光をどのようにして伝送して通信に使うのか?」と西澤潤一先生に問うたため、1964年に西澤潤一先生は光ファイバを発明することに至るのである。

米国の技術史家のメルヴィン・クランツバーグの第2法則は発明は必要の母と定義する。西沢先生の半導体レーザーの発明が伝送システムを必要とし、光ファイバの発明につながった。

発明が必要を生み、また必要が発明を生む。こうした正のフィードバックループが真意なのではないかと思う。

スティーブ・ジョブズ(Steve Jobs)は、「多くの場合、人は形にして見せて貰うまで自分は何が欲しいのかわからないものだ」と言っていることに留意すべきであろう。

A lot of times, people don't know what they want until you show it to them.

-- Steven Paul Jobs, "Business Week", May 25, 1998

ジョブズは、「必要が発明の母なのか、発明が必要を生むのか」という問いにヒントを与えている。

真の発明が必要を生む。ということは何か。形あるものになって初めて人は気が付く。そこで必要が生まれる。これが不足しているから必要だとか。概念やメカニズムのままでは分からない。それを通してできた結果を見て初めて気が付く。

発明を行動と置き換えて必要を結果と置き換えれば、行動が結果を生むともいえる。その結果を使ってまた行動する。適切であれば循環する。

余談だが、失って初めて気が付くものもある。愛情や友情、親切といったもの。見るだけでおなか一杯になるデザートがある一方で、名声や権威など見えないものは追い続けたりする。人は目に見えないものや触って感じ取れないものなど、五感で感じとれないと気が付けないようだ。

※

バネバー・ブッシュは Science: The Endless Frontier の著者としても知られている人物で科学技術政策を論じる際にも引用される本だそうだ。

マンハッタン計画にも関与していた人なので色々あるが、知的活動の重要性を説いた人物である。

“as a people and a Nation we have not been properly appreciative of intellectual achievement. This awareness and appreciation is not something the Government can legislate into being. We must build it into our national consciousness through our educational system, and until we do, science and all other forms of intellectual activity will lack the firm foundation they require.”

”国民として、国家として、私たちは知的成果を適切に評価してこなかったのです。この認識と評価は、政府が法律で制定できるものではありません。私たちは教育制度を通じてそれを国民意識に組み入れなければなりませんが、それができるまでは、科学やその他すべての知的活動に必要な確固たる基盤が欠けてしまいます。”(google翻訳)

エピローグ

本書 第4部 世界に横たわる謎ではオーストラリアとニューギニアのミステリー、中国、太平洋に広がった文化、アフリカの事例などがつづられる。

そしてエピローグではユーラシア大陸に戻って、文字を発明し技術も発展したヨーロッパと中国の対比が語られる。

なぜ大航海時代はヨーロッパから始まったのか。

ヨーロッパの社会、肥沃な三日月地帯:今でいうところの中東社会、中国、これらは同じユーラシア大陸の温帯地域にあるが、なぜヨーロッパが政治経済での主導権を握るようになったのか。

紀元前8500年以降、ギリシア文明がおこり、紀元前500年にイタリアにローマが建国されるまで農業家畜文字発明などが登場したのは肥沃な三日月地帯周辺からだった。西暦900年以降に水車技術がヨーロッパから広がり始めるまでヨーロッパが技術者文明の発達に貢献したものはなかった。

西暦1000年から1450年においても科学や技術は主にインドから北アフリカに広がるイスラム社会からヨーロッパに流れていたのであって逆ではなかった。またイスラムと並ぶ技術を持っていたのはこの当時中国だった。

肥沃な三日月地帯がリードを失っていった理由ははっきりしていてアレキサンダー大王がペルシア帝国を征服してから権力の中枢が西に移っていった。その要因はメソポタミアにおいて肥沃な土地が砂漠や乾燥地帯になってしまったことにある。地中海東部でも古代は森林におおわれていて有名なレバノン国旗のレバノン杉があったことがわかっている。

この地域は降雨量が少ないところで、灌漑農業や木材の伐採などが進んだ結果、砂漠や乾燥地帯となってしまった。おなじようなことはローマ帝国でのイタリア半島付近でもあったことで江戸時代の日本でも森林伐採によって山がはげ山になってしまったことがある。

それでも西ヨーロッパや北の方では降雨量が多いので植物が再生したが肥沃三日月地帯では再生できなかった。

それでは中国ではどうだったのか。

中国は内陸に乾燥地帯があるが肥沃三日月地帯ほどではない。それに食料生

産の起源も古く家畜や技術の発達もヨーロッパより早かった。

実際、中世の中国は技術分野で世界をリードしていた。鋳鉄、磁針、火薬、製紙技術、印刷術。これらがシルクロードを渡って来たことは学校でも習う。官僚制度もあったし航海技術なども発達していた。

明の永楽帝の時代、15世紀初頭の1405年から1433年にかけて中国から東南アジア、インド洋をアラビア海を経てアフリカ東岸へ船団を派遣した。(鄭和の南海遠征)

これは最大200席以上で総数28000人の乗組員が居たという。

しかし永楽帝の死後、海禁政策がとられこのような遠征は行われなくなった。宦官派とその敵対派によるものとされていて鄭和は宦官派だった。その後、敵対派が勝ってしまったため造船所も解体され技術も失われたらしい。このようなことは江戸時代の鎖国やアメリカの孤立主義など歴史上あるものである。

ただ、中国はあの広い領土が明一国であったので中国全体で造船所が解体され外洋へ出ることが出来なくなってしまった。ちなみに1433年というと日本では室町時代で足利義満が南北朝統一し、6代将軍足利義教までの頃である。

こうした中国と対照的だったのがヨーロッパでヨーロッパは統一されていなかった。中国から持ち込まれた磁石を船舶で使えるようにしたのがイタリアだった。また製紙技術の伝播で海図も作られていった。当時はまだ地中海貿易だった。

かのコロンブスはイタリア生まれで最初はフランスのアンジュ―公に仕えていたようだ。その後ポルトガル王に仕えたが船団派遣を拒絶されメディナ・セドニア公、メディナ・セリ伯と拒絶され、スペイン国王女王に仕えた。なんとかそこで船団派遣の許可を得た。

中国の統一もヨーロッパの不統一も昔から連綿と続くもの。言語も文化もヨーロッパに比べれば一つにまとまっている中国に対して、昔から小国家がひしめいていて今も言語が40程度あるのがヨーロッパ。こうした文化の違いはこの書のテーマで言うと環境によるものである。

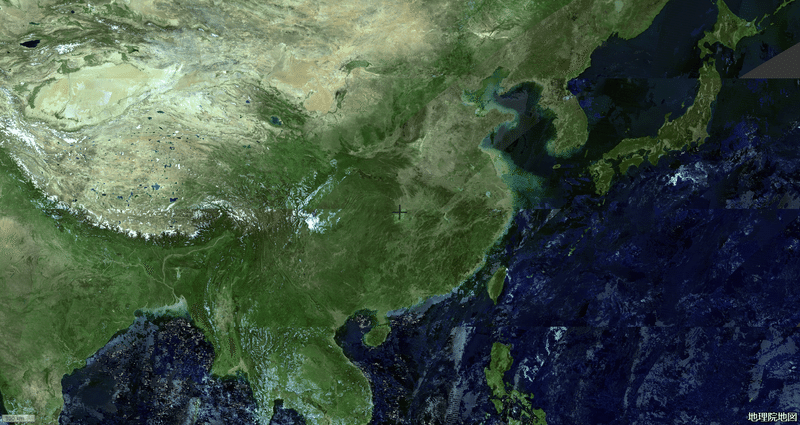

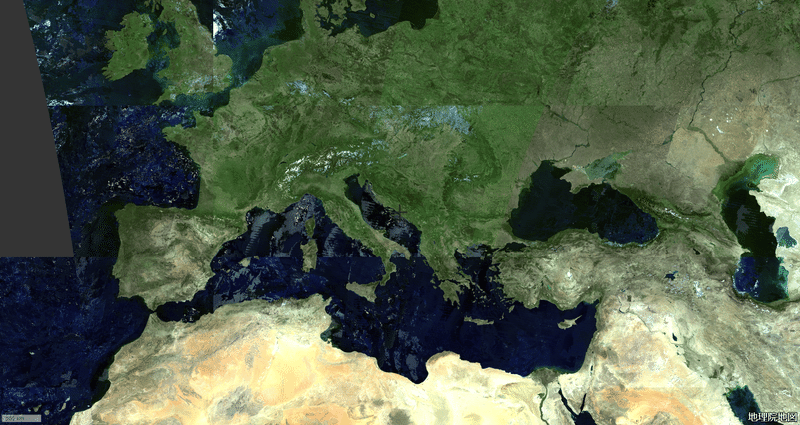

さきほどの衛星写真では川の位置は分かりにくいが、中国はほとんど陸地なのに対して、ヨーロッパは複雑に入り組んでいて地中海には島々がある。そしてアルプスやピレネー山脈などもあり自然の国境となっている。

これが簡単に統一できない風土を作っている。

あのアフガニスタンも山岳地帯で南北に分かれていて多民族国家な故になかなかまとまらないという。

筆者は、こうした環境の障害が少なすぎて地理的な結びつきが強すぎても、時に内向きにむかうことがあると指摘する。

これはまた別の機会に改めたいが、日本も江戸時代までは幕府の天領と300の藩に分かれていた。御国言葉というと地元の言葉だったし、帰省の時は国に帰るとも言っていた気がする。

戦後色んな地方から人が集まってそれぞれの地元の文化を持っていた人が合わさって、あの昭和の大躍進があったのかなと時々考える。一つにまとまっていないということは、いろんなアイデアがあるということであり、ひとつがダメでもどこかが成功する可能性があるということ。それに違う目線で見たときに初めて気が付くこともある。

日本の風土は低地から山地、海岸沿い、半島、島、湿地など色んな環境があった。農産物もそれぞれあって特産品もそれぞれに違っていた。いうなれば小さいヨーロッパみたいな環境があった。

それが統一されてしまった昭和の後期のバブル前、明や鎖国の江戸時代の事例を思うと考えさせられるものがある。

まとめ

最終的にプロローグの答えをまとめたい。

「あなたがた白人は、たくさんのものを発達させてニューギニアに持ち込んだが、私たちニューギニア人には自分たちのものといえるものがほとんどない。それはなぜだろうか?」(中略)本書において私は、槍の疑問に対する二十五年後の答えを、自分なりに書いてみようと思ったのである。

第1に栽培化や家畜化の候補となりうる野生種の分布が大陸によって異なっていた。そのことによって農耕化や家畜化につながる時間的変化に差があった。

第2に技術革新や政治制度などの伝播や速度が大陸によって違っていた。ユーラシア大陸は東西に広い。そのため気候が同じで伝播が早かった。しかし南北アメリカやアフリカは南北に広い。途中に気候帯が異なるゾーンがあり伝播に時間を要した。

3つ目はそれぞれの大陸の大きさと人口の違い。面積が大きく人口が大きい大陸では何かを発明する人の数が相対的に多く、競合する社会の数も相対的に多い。利用可能な技術も多く、技術の受け入れを促す社会的圧力もそれなりに高い。

個人的には農耕化というのは言うなればエネルギーなどの資源のことだと思う。

それと対になるのが労働力。こちらは何らかのものからエネルギーを取り出すか、創り出すための力。この二つがかみ合って、新しい種なりが生まれて、それが道具ならまた新しいものが作られるというフィードバックループなのではないかと思う。

現代ではそれが鉱物資源と機械だったり、電気とサーバだったり、給与とテクノロジーだったり。

資源には当然限りがあるのでそこで打ち切りになる。したがって鎖国すると余計な資源を使わないで済むようにその時不要な技術が消えていく。

逆にひとつにまとまらないと資源を使うことになるが、技術が必要となるので技術革新が行われる。

最近考えているのは、AだけでもBだけでもだめで、AとBの両輪があって初めて安定的に前に進んだりできるのではないかということ。

これは食べ物なら、それを生み出す労働である。どちらかだけがあっても前に進むことはできない。一輪車が不安定なのと同じだ。

両輪が必要でそれぞれがちょっとずつ進むから安定的に進むことが出来る。

技術だけあっても資源がなければだめだし、資源だけあって技術がなくても何も作られない。私だけが前に進んでもだめで、相手だけに引っ張ってもらうのも進みが悪い。ちょっとずつ物事によって色んなペースがある。

歴史とは結果論だと言われる。しかしこれまでの歴史の流れを見ていればなんとなく分かるものもある。新しい種が生まれるには多様な種が必要であるということ。生物界においてはそれが自然環境であるということ。

ひとつの文化や言語に定まってしまうと新しく生まれることもないが、環境が異なれば別々の進化をしていくということ。

多様性が叫ばれたりそれに反対したりする声がある昨今だが、

環境が異なれば新しいものを生み出されるということだろう。つまり多様な環境を持つことが新しい技術や種が生まれるということ。これは自然環境だけではなく、色んな業界にも言えることなのかなと思う。

この日本の多様な自然環境に敬意を表して締めとしたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?