閉じた本と開いた本

こんばんは。

お久しぶりです。

今日は、東京都現代美術館にて、ミナペルホネンの展示を見てきました。

布製品から発展したブランドなので、大量の布に圧倒されてきました。が、その中で気になる展示があったので、今日はその話です。

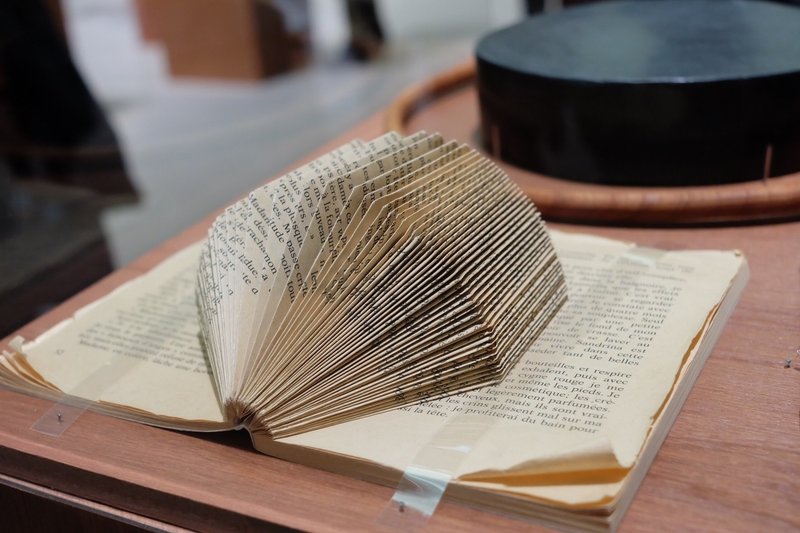

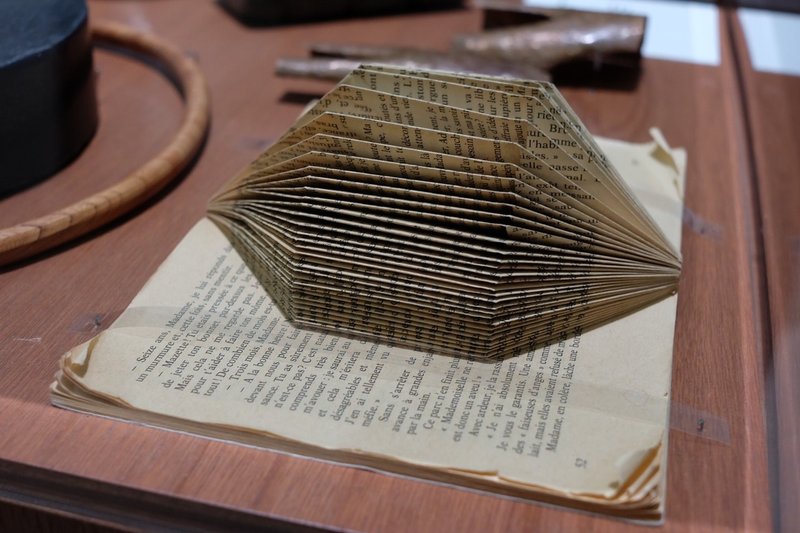

まず、その展示がこちら。

第一印象として、なんとなくハリネズミみたいだなぁと思いました。

作り方?は簡単で、ページの両角を折り込んでいるようです。

本の形を超えた造形でありながら、しかし、「本である」という強い主張を感じました。

というのも、私たちは「開いた本」に本らしさを見出すのではないかと思ったのです。

普段、本を買う時、わたしたちはその表紙を見ています。本屋さんに行っても、「閉じた本」がたくさんの平積みされていて、情報を惜しげもなく与えてきます。

ですが、それは個々の本の情報であって、表紙が全面にある「閉じた本」の状態では、本という概念は導き出されないのです。

例えば、「本のイラストを書いてください」と言われたら、開いた本のイラストを書く人が多いと思います。

あるいは、こんなブック型のライトもあります。

本型の照明「シェルライト」 和風 かすり織調3色 #minne

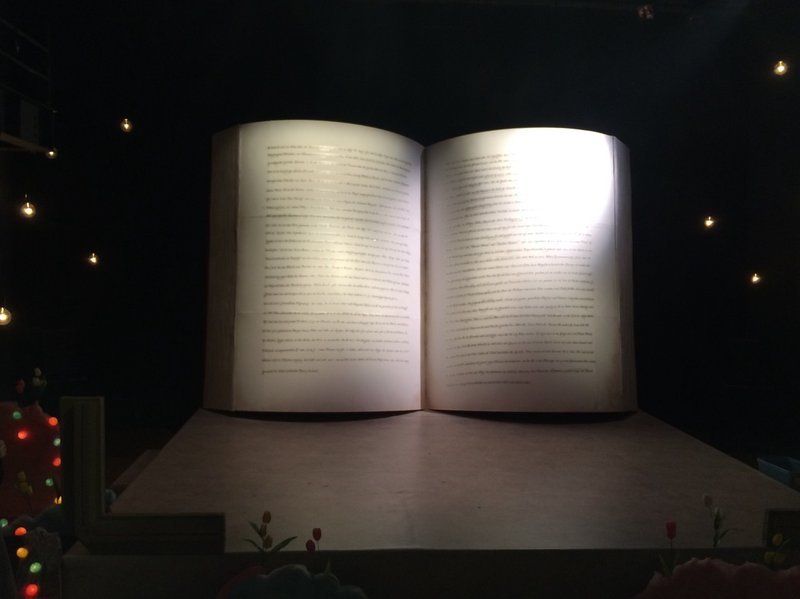

あるいはあるいは、以前私が見た劇でこんな舞台装置がありました。

http://nice-stalker.com/archives/2846

つまり、本という概念を記号化すると「開いた本」になるのです。

だからなんだ、という話ですが、人には少なからず「開いた本」というモチーフへの興味・関心があるのだと思います。

先程の展示のように、本に対して物理的に手を加えることは意外に抵抗がある。本は読むものである、と思っているので当たり前ですね。

しかし、「開いた本」というカタチは、本という物質の新たな可能性を探る鍵だと思うのです。

「開いた本」のひとつの発展が、たとえば飛び出す絵本ですね。

本は、読むという行為の前に開くという行為があります。

その開くという行為に働きかける新しい形の本が作りたいな、と思いました。

思いついたままに書いたのでまとまりが無くなってしまいましたが、「閉じた本」と「開いた本」についてはもう少し考えてみたいと思います。ので、ちょっとずつ加筆していくかもです。

(ちなみに「閉じた〇〇」と「開いた〇〇」の語はベルクソンからです。最近読んだので……)

今晩はこのへんで。おやすみなさい。

七緒

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?