童貞蔑視と「セックス」の変化 1/2

「恋愛」という感情、行動は現代では“当たり前”とされますが、日本でそうなったのは第二次大戦後のことです。恋愛結婚や婚前性交渉の一般化は、戦後日本の社会変動の一部であり、戦後の童貞観の変化はこの影響を受けています。

この投稿(2回)では、童貞が蔑視される「恋愛とセックスが強固に結びついている社会」が形成される社会背景、社会変動について語っていきたいと思います。

前回の投稿(読まなくても問題なし)

1.童貞観の変化

まずは渋谷知見の「日本の童貞」(文春新書)の内容を確認することで、童貞の意味合いの変化について把握します。「童貞」という言葉は案外、歴史の浅い言葉で、さらに時代ごとにその意味が変化しています。その変化の様相を捉えることで、童貞が蔑視される社会の様子がわかるでしょう。

1-1.蔑視されていく童貞

渋谷は「童貞」という語は、1960年代半ば辺りから、「美徳」あるいは価値判断の基準でないものから「恥ずかしいもの」に変化した、としています。戦前においては、童貞は人を指す語ではなく、性行為の未経験な“状態”を指す語でした。そのため、男性のみならず女性にも「童貞」という語は使われます(*1)。人を指す言葉になったのは戦後の1950年代ごろで、このころには主に男性について呼ぶ言葉になり、1970年代ごろになって、ようやく未経験男子限定という了解が成立したようです。(*2)

戦前から1950年代辺りまでは、「童貞」を何かの価値基準とすることはなかったようです。1920年代の大学生や予科生といった限られた社会集団では「女性に貞操、処女を求めるならば、男性も童貞を守るべき」というような「童貞=美徳」論があり、童貞であることに肯定的な価値を置く思想もありましたが、渋谷は一般的ではないと言います。(*3)

明治以前の農村や漁村では、精通期を迎えた男子に性体験を行わせる風習である筆おろしがありました。(精通期以前の男子はともかく)通過儀礼によって童貞が存在しない社会ならば、童貞に特段の意味自体が置かれません。童貞そのものに価値基準が置かれない時代もあります。(*4)

渋谷は、1960年代半ばに青年誌が童貞率の上昇や「処女が減り、童貞増える」といった事柄を記事として掲載しはじめたことをもって、童貞を恥ずかしいものとする言説が現れ始めたとしています。1970年代には童貞自らが童貞は恥ずかしいものと告白する記事が現れ、童貞喪失体験記、童貞喪失マニュアルなど、童貞は恥とする価値観が広まっていったとしています。(*5)

一九六〇年代半ば「処女は減り、童貞増える」の問題化によって幕を開けた戦後童貞言説は、七〇年代初頭の童貞自らの「恥」の感覚の告白をへて、さまざまな内容の言説を生みだすことになる。とりわけ一九八〇年代は、「童貞言説の爛熟期」であり、私たちが一度は聞いたことのある童貞にまつわる「通念」や「常識」が涵養された。

渋谷知見『日本の童貞』(2003)文春新書 p135より引用

この「通念」や「常識」は、性風俗施設で童貞喪失をした(またはシロウト女性とセックスしたことのない)「シロウト童貞」や、「○歳までに(童貞を)捨てろ」などの「やらはた(やらずに二十歳)」概念、童貞をマザー・コンプレックス、インポテンツなどの病理と結びつけること、見た目で童貞かどうかを判断できる、などのことです。戦前から1950年頃までは特段、何かしらの価値基準として言及されてこなかった「童貞」が1960年代ごろから強く蔑視されていったのです。(*6)

1-2.蔑視の背景に何があったのか

渋谷は、このように童貞が問題化される社会(童貞であることに恥じらいをおぼえる社会)には、「恋愛とセックスの強固な結びつき(恋愛の自由市場の成立)」がある、としています。(*7)

渋谷は「シロウト童貞」に関する言論分析から、これを述べています。渋谷は、シロウト童貞についての言説は以下の3タイプあるとしています。(ちなみに「シロウト童貞」とは「性風俗店で働いている風俗嬢(プロ女性、クロウト女性)以外の女性との性行為経験がない男性」の蔑称です。)(*8)

①「性風俗で童貞を捨てることは“逃げ”である」というもの

②「性風俗に無理に行ってでも童貞を捨てるべき」というもの

③「恋人に童貞を捧げてもよし、性風俗でもよし。どちらでもよい」というもの

これらの言説は、「誰とセックスするか(童貞を捨てるか)」を問うものです。③は「どちらでもよい」に関してはかなりの少数派であり、①、②の言説において、性風俗で事足りることを良しとはしていません。「シロウト女性とのセックス」が正しいものだとしているのです。①は“逃げ”とまで表現して「シロウト女性とのセックス」が本来のものであるとし、②は“無理に行ってでも”と童貞喪失とセックスの練習場としてだけ、性風俗に価値を置いています。

しかし、シロウト童貞という語が成立する以前は、シロウト女性、プロ女性関係なく、女性とセックスすれば非童貞となれたのです。しかし、1980年代以降ではそうではなくなりました。なぜでしょうか?

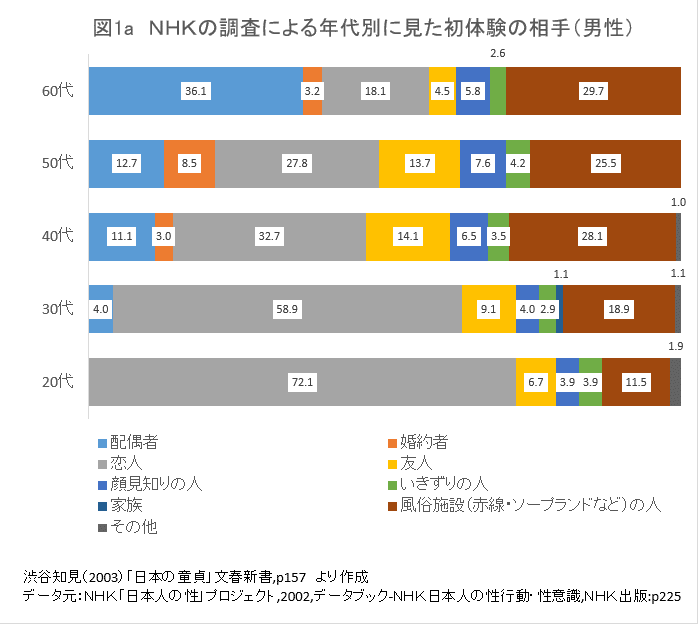

渋谷はこれについて、「シロウト女性(非風俗嬢の女性)との婚前性交渉が可能になったから」としています。渋谷は童貞言説に「童貞イコールモテない証拠」という前提が散見されることを指摘するほか、NHKの調査から、人々の初交相手は「配偶者」や「性風俗施設の人」から「恋人」へと移り変わっていったことを明らかにしています(図1a, 図1b)。(*9)

NHKの「性意識と性行為」調査当時(1999年)の60代女性(1930年代生まれ)の初体験の相手は配偶者・婚約者が8割であり、恋人は1割程度にすぎません。60代男性は女性に比べ、相手が多様ですが、配偶者・婚約者が4割、恋人が2割、風俗施設(赤線・ソープランドなど)の人が3割となっています。一方、20代(1970年代生まれ)の初交相手は、女性では配偶者は1割以下の5.3%、恋人が8割。男性では配偶者は0割の0%、恋人が7割、風俗施設の人は1割程度です。かつて初交相手の多数を占めていた配偶者・婚約者の立場は、恋人に移り変わったことがわかります。

これは、男性にとってシロウト女性との婚前交渉のチャンスが開かれたことを意味する。

(中略)

そうした状況にあって、「シロウト女性は結婚するまでセックスさせてくれない。だから結婚するまで童貞もしくはシロウト童貞でいるんだ」という言い訳は通用しない。「おまえに女をひきつけるだけの魅力がないだけだろう」と返されるのがオチだ。

(中略)

とにかく、シロウト童貞という下位カテゴリーが生み出され、同時にそれがバカにされるのは、男も女も婚前交渉が可能になった時代――いわゆる「恋愛の自由市場」が成立した時代――ならではの現象なのだ。

渋谷知見『日本の童貞』(2003)文春新書 p158より引用

それまで結婚しなければできなかったシロウト女性とのセックスが結婚せずとも可能になったということです。渋谷はそうした背景があり、恋人とのセックスが普通となったことで、童貞は「モテない(恋愛できない)男=童貞」としてバカにされている、と論じます。(*10)。

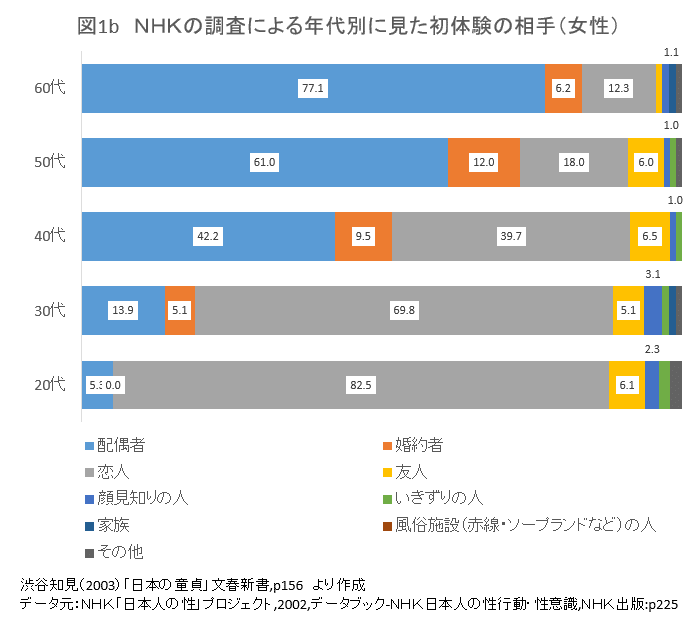

また渋谷は童貞喪失年齢の画一化が起こったとしています。(*11)

戦後童貞言説の特徴の一つに、童貞喪失年齢の規範化があるとします。「○歳までに捨てろ」、「○歳なのにまだ童貞!」、「○歳の童貞は気持ち悪い」といくつか言説の類型はあるにしろ、年齢を基準に童貞を峻別するものです。シロウト童貞に関する言説が登場したのは1983年(*12)ですが、この童貞喪失年齢規範は「○歳の童貞が気持ち悪い」が最初で、1975に登場しています。

渋谷は、「規範が内面化されたか否かを、人々の行動に見いだすことができると仮定するならば」と前置きをした上で、シロウト童貞の分析と同じようにNHKの「日本人の性行動・性意識」調査のデータを使って、実際に童貞喪失年齢が画一していった様子を明らかにしています(図2 大学図書館の一般利用が制限されているため、「日本の童貞」の図をそのまま記載している。大学図書館が利用可能になりしだい図は変更予定)。

これを見ると、六〇代の童貞喪失年齢のカーブはゆるやかである。これは、いろいろな年齢でまんべんなく童貞喪失が行われていることを意味している。

それにたいして、三〇・四〇代のカーブは鋭い。両年代層とも一八~二〇歳の間に、全体の約四〇%が童貞喪失をしている(五〇代は約三五%)。

二〇代のカーブに鋭さはないものの、年齢が前倒しになって、一七~一九歳の間に、全体の約三八%が集中している。

このまとまり具合は、ちょっと不気味ですらある。「童貞喪失年齢の画一化」とでも呼ぶべき事態が起こっている可能性がある。

渋谷知見『日本の童貞』(2003)文春新書 p179-180より引用

素人童貞言説や童貞喪失年齢規範言説以外にも、マザー・コンプレックス、包茎やインポテンツといった事柄を童貞と結びつける童貞病理化言説、「童貞は見てわかる」という童貞がキャラクター化(可視化)された言説も存在しますが、字数も多くなりますし、後の論点がぼやけるので、紹介はしません。

重要なのは、シロウト童貞言説、童貞喪失年齢規範言説にしろ、1970年代から1980年代にかけての登場だと言うことです。この時代に人々の童貞に関する、ひいては性に関する価値観が変化したことがうかがえるのです。

小結論(1)

ここまで紹介した渋谷の「日本の童貞」の内容の一部について、まとめると以下のようになります。

(a)1950年頃まで「童貞」という語には価値判断の基準として置かれていなかったが、戦後の1960年代辺りから「童貞」が「恥ずかしいもの」として変化し、童貞を蔑視する言説が増加し始めた。

(b)時代が進むにつれ、初体験の相手は「配偶者」から「恋人」に移り変わっていき、「恋人のセックスが正しいセックス」とまで言われるようになった。「モテ」と「童貞」が強く関係付けされるようになった。

(c)1970年代から年齢によって童貞を峻別する言説が現れるようになった。実態として、童貞喪失年齢は時代が進むほど画一化(18~20歳の間)しつつあり、最近では喪失年齢の若年化の傾向が見られる。

2.戦後日本社会の構造変動と童貞

童貞、ひいては性に関する価値観が戦後、大きく変化していったことはわかりました。しかし、「童貞が恥ずかしい」という人々の心境の変化もそうですが、「非童貞/童貞」の基準から「恋愛/性風俗」という新しい基準の登場(シロウト童貞)、童貞を非難したり罵倒したりする年齢基準(童貞喪失年齢規範)の登場には、何かしらの社会背景があるはずです。

渋谷はNHKの「日本人の性行動・性意識」調査データを用いて、童貞観の変化の背景をある程度説明していますが、それはあくまで人々の性にまつわる変化から説明しているに過ぎません。なぜ、人々の性が変化したのか、には全くと言ってよいほど論じていないのです。

渋谷は言論分析を用いて「童貞に好奇の視線を注ぎ、童貞であることに恥じらいをおぼえるような、そんな社会とはいかなる社会なのか?」を明らかにすることが「日本の童貞」の目的としています。(*13)そのため、人々の性の変化というマクロな部分にほとんど触れないのは当然です。しかし、投稿者は童貞が問題化される社会の姿(環境や条件)がわかるだけでは不満足でした。そうなっていった性の変化の時代背景や歴史的変化が非常に気になるのです。

そのため、戦後日本の社会変動から人々の性の変化の背景を「恋愛結婚の一般化」、「婚前性交渉の一般化」を通じて、論じていきたいと思います。

2-1.恋愛と結婚

渋谷のシロウト童貞言説に関する分析で、戦後、人々の初交相手が配偶者から恋人へと移り変わったことがわかります。時代が下るにつれて、セックスの可不可の基準が結婚から恋愛に変化したのです。しかし、「恋愛」という言葉自体が明治時代に英語のloveとして生まれた造語であり、日本においては歴史の浅い概念です。(*14)

近世の日本では、恋愛的感情を表す語として「色」があります。これは肉体的な関係性も含め、なおかつ気持ちが真実であるか、嘘であるか曖昧な境界で「遊」ぶ、というような現代の恋愛価値観とは全く異なる概念でした。「誠は嘘の皮、嘘は誠の骨、迷えば嘘も誠となり、悟れば誠も嘘となる、嘘と誠の仲の町、迷うも吉原さとるも吉原」という遊郭の人間関係を詠った戯文があります。(*15)

自分の相手への愛が、また相手からの自分への愛が本物か、偽物か。恋をすれば(迷えば)偽物も本物になり、恋が冷めれば(悟れば)、本物も偽物になる。偽物と本物の気持ちが混じり合い、移り合う世界で遊びましょう。このような概念です。

一方、明治に生まれた「恋愛」は、肉体的繋がりよりも精神的な繋がりを極めて重視します。

「いい女」「いい男」ならだれでもよいというのではなく、どうしようもなく「君じゃなきゃだめなんだ」/「アナタじゃないとだめなの」と言える/言ってもらえる誰かとの関係こそを、私たちは恋愛とよぶ。そこでは当然ながら本来の、固有な私/あなたが尊重されることが期待されるのである。

田中亜以子『男たち/女たちの恋愛 近代日本の「自己」とジェンダー』勁草書房p2より引用

この「恋愛」という概念自体は歴史的に見て普遍的といえる概念ではなく、当たり前でなかったことを認識しなければなりません。しかし、今日にいたっては結婚どころか、人の営みとして普遍的な行為であるセックスの基準となるほど一般化しています。

恋愛の普及や変化の様子としては、よく言われる「恋愛結婚の一般化」、渋谷がシロウト童貞言説で論じた「婚前性交渉の一般化」がわかりやすいと考えます。この2つの現象には、どのような社会的背景があったのでしょうか?

まず、恋愛については、明治時代から様々な論者が各自の恋愛論を非常に熱く語っていました。例えば、北村透谷や平塚らいてう、与謝野晶子などです。明治から大正時代にかけての恋愛論は多種多様で、異性間の恋愛のみならず、同性間の恋愛も論じられ、既存秩序との対立はもちろん、時代の変遷の渦中で秩序に順応していくなど、様々な変遷があるので語ること自体は非常に難しいものです。

結婚と恋愛の関係について、投稿者は大正時代に注目したいと思います。大正時代の「恋愛論ブーム」を引き起こした火付け役の厨川白村は「結婚における自己決定」を重視していました。「親に決められた結婚」――つまり「『家』の決定による結婚」という対して、「自己の意志による恋愛結婚」を主張しています。(*16) 当時の日本の民法(明治民法)では、親(家長)が子の結婚の決定権を持っていました。子は、親の承認なしに結婚することができなかったのです。そのため、「恋愛」は魅力的な概念だったのでしょう。といっても、厨川白村は妻子の扶養といった「男」の社会的役割と恋愛を通して「自我の解放」(アイデンティティの発揮?)を矛盾させず、社会的役割も「自己」の実現に内包したのが、それまでの恋愛論者との違い(*17)であり、その点では、かなり体制に順応した論者とも言うことはできます。

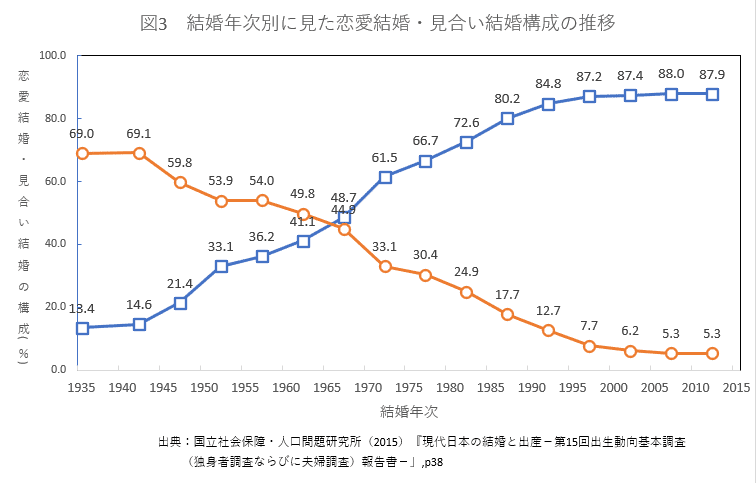

恋愛言論史における厨川白村の立ち位置はともかく、第二次大戦後、恋愛結婚が一般化します。出生動向基本調査のグラフである「見合い結婚・恋愛結婚の逆転」(図3)を見たことがあると思います。(*18) 1960年代後半に、「恋愛結婚」が「見合い結婚」の割合を超え、「結婚=恋愛結婚」と言っても良いほど、恋愛結婚が大半を占めるようになったのです。1990年代半ばには90%近くになり、最新の調査年度においても、恋愛結婚の割合は87.9%と高い割合を維持しています。もっとも出生動向基本調査における「恋愛結婚」は「見合い結婚」と対置するための便宜的な用語です。(*19)なので、本当に「恋愛に基づいた結婚」なのかは曖昧なのですが、第9回調査では「恋愛に基づく」結婚についての設問があります。ここでは、昭和40年~昭和44年(1965年~1969年)の結婚では60.1%、昭和60年(1985年)以降では89.6%と、恋愛に基づく結婚が実際に増加しており(*20)、出生動向基本調査における「恋愛結婚」という用語は、「恋愛に基づく結婚」と同じように見ても問題は無いでしょう。

恋愛のゴールは結婚のように語られます。恋愛結婚の普及は、恋愛の普及が背景にあると考えて良いでしょう。

2-2.恋愛が普及する土壌

しかし、恋愛、恋愛といっても、「恋愛」とは具体的にどのようなものでしょうか?

山田昌弘(1994)は恋愛は心理的、身体的にコミュニケーションをとりたいという欲求を基礎としているものの、その欲求の基準は様々であり、一律でないとしたうえで、「恋愛と呼ばれる感情は主観的に構成される」と指摘しています。筒井淳也(2014)は典型的な恋愛関係をなんらかの経済的あるいは政治的な理由で取り結ばれる関係ではなく、「関係それ自体から得られる情緒的な満足によってのみ取り結ばれる」ものであるとし、「純粋な関係性」と呼んでいます。

恋愛は具体的な制度や物体ではなく、感情であり、親や親戚、社会共同体が持つものではなく、“個人”が想起し、持つ感情、作る関係ということです。2017年、結婚情報雑誌「ゼクシィ」は「結婚しなくても幸せになれるこの時代に、私は、あなたと結婚したいのです」というコマーシャルをテレビCMを流していました。(*21)このCMが謳うものは、まさに筒井が言うような「純粋な関係性」指向に根ざしたものでしょう。

戦前の日本では、このような「純粋な関係性」は必ずしも実行できるものではありませんでした。まず、「自由な結婚」が不可能です。なぜなら家長(親)が子供の結婚の決定権を持っていたからです。個人の意思と結婚は必ずしも結合しておらず、少なくとも「家」という共同体を介する必要があったのです。(*22)

しかし、戦後の民法改正を経て、家長は決定権を失い、子供は「家」を介さずとも結婚することが可能となりました。子(個人)が決定権を握ったのです(*23)。ただし、現在の高齢者層では「人として結婚するのは当然である」とする規範が強いこと(*24)を鑑みると、当時の人達に「結婚しない」という選択肢は無かったと言えます。個人が決定権を握っても、当時の社会において結婚しないことは“普通”ではなかったのです。

この結婚と決定権の関係で重要なのは、戦後日本において、「家」の影響が小さくなる代わりに、個人の意思である「恋愛」が台頭していったということです。先に述べた厨川白村の主張の流れを汲んでいるのかもしれません。

ともかく、恋愛感情が結婚が強く関係するようになったのは、戦後日本の社会変動が影響していると考えられます。もちろん、「家」が相手を取り決める見合い婚への拒否感と恋愛への切望、現上皇・上皇后の結婚による社会現象(ミッチー・ブーム)、親世代への反発という風潮、流行もあるでしょう。しかし、「家」の影響力が弱まる、子が「家」から離脱していく具体的環境が若年者を取り巻いていったのです。

この環境変化は主に都市化(産業化による人口の都市への集中、それに伴って都市型生活様式が形成され、その都市周辺や農村へ拡大していくこと。また、その過程*25)です。具体的には距離的、経済的な要因が考えられます。

まず、距離的要因です。戦後の高度経済成長期において、少なくない数の若年者が地方から都市へと流入しました。主に歴史の教科書で「金の卵」と呼ばれる若者就労者たち、1965年以降に増加した大学進学者などです。無論、彼ら/彼女らは単身者です。実家暮らしの子供は毎日、親と顔を合わせなければなりませんが、親が地方、子供が都市と物理的に距離が離れていれば、電話や手紙などがあるとはいえ、やりとり自体が難しくなります。都市暮らしの子供は、親のまなざしから相当に解放されますから、行動の自由度が上がり、意中の相手を探すこと、デートなどは田舎暮らしと比べて容易だったと考えられます。

経済的要因は、雇用労働の進展です。先にも述べた「金の卵」は学校を卒業してすぐに就職する、新規学卒就労のために都市へ出ていました。就職先は「家」の生業ではなく、企業であり、子は親から独立した収入源を持つことができます。これは子の親からの経済的自立、または子の経済的自由度の増大を意味します。家業に継ぐ場合、売り上げは親と共に稼いだ成果ですから、お金の使う際に親に配慮する必要があります。しかし、企業に勤めて稼いだお金は親とは無関係のお金ですから、家業の場合と比べて自由度が全く違うでしょう。

このように従来の生活と比べれば、戦後の子供達は親からの自由を手に入れやすい環境にいたと言えます。特に「金の卵」といった地方から都市へ就職した若年者達は特にそうでしょう。

都市化とは異なりますが、すでに少し述べた戦後の民法改正も恋愛の普及に影響しているでしょう。戦前の民法では家長(戸主)が「戸主権」として広い権限を有していました。子供の結婚は家長の同意なしにすることができません。「家」という社会共同体が個人の結婚を支配していたということです。しかし、戦後の民法改正により、「両性の合意」、つまり個人の自由意志で結婚が可能になります。「家」(親)は法的な正当性を失うことで、個人(子)の結婚に口出しすることが難しくなったのです。

都市化による親と子の物理的距離の発生、子の親からの経済的自立。民法改正によって結婚が自己の選択で可能になったこと。人々の生活自体が「家」という社会共同体単位から切り離されて行われるようになったのです。このような日本社会の変化(主に都市化)が恋愛の一般化の背景として存在していた考えられます。子は「家」から自由になり、交際相手を自由に探し、アプローチすることが可能になったのです(*26)。

恋愛感情を持つ、恋人を作るには、異性の相手がいなければなりませんが、その点でも都市は恋愛が起こりやすい条件がそろっています。まず人口が多いですから、同性のみならず、異性との出会いも増加します。そして都市では人と出会える場所、機会がたくさんあります。田舎では人間関係を地縁、血縁といった地域コミュニティーに依拠せざるえませんが、都市では職場、催し物、酒場や飲み場、遊び場(ゲームセンターやディスコなど)といった様々な場所で、「家」から離れた独自の人間関係を構築することができます。その「家」から離れた人間関係の1つとして、異性との恋愛関係が構築されていったと思われます。

見合い婚が減り、恋愛結婚が上回るようになったという現象は、一種の流行現象や、当時の若い世代の感覚の変化といった視点で語られることが多いが、その背後で、高度成長にともなう都市化という現象が、見合い婚のインフラであった地域コミュニティーの存在感を低下させ、また、それに代わる恋愛結婚のための様々なインフラが出現したという事情が深く関係している。

NHK「日本人の性」プロジェクト編「データブック NHK日本人の性行動・性意識」NHK出版(2002)p136より引用

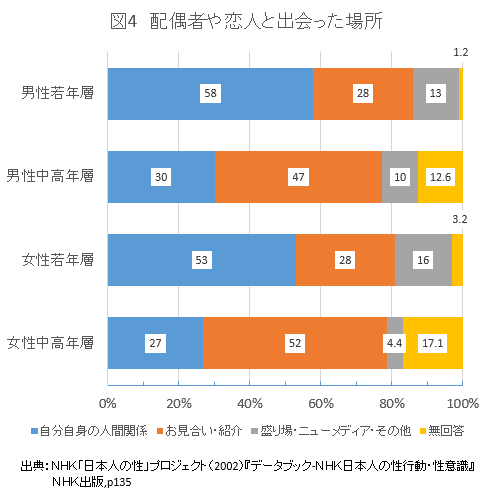

実際、若年者と中高年層では配偶者や恋人と知り合った場所は違いがあります。NHKの「日本人の性行動・性意識」調査のデータでは、中高年層は「お見合い・紹介」が半数、「自分自身の人間関係」は3割程度なのに対し、若年層では「自分自身の人間関係」が半数と増加し、「お見合い・紹介」は3割程度と低下しています(*27)(図4)。

このことは、結婚という行為が社会共同体、地域コミュニティーの領域から、「恋愛」という個人の領域に移行していったことを意味するものでしょう。

親の援助や介入を受けずに生活し、自分の行動によって、異性と恋愛関係になり、結婚する。「家」から離れ、「個人」として独立する。その姿は恋愛結婚と呼ばれ、その恋愛結婚の姿が可能な、そして一般化していくような社会が戦後、構築されていったのです。

小まとめ(2)

ここまでの恋愛の一般化の背景となる戦後日本社会の変動について、まとめると以下のようになります。

(a)「恋愛」は明治時代に訳語として生まれた、歴史の浅い概念である。その恋愛は肉体的つながりよりも精神的つながりを強く重視している。

(b)戦前から恋愛は広まりつつあったが、普及、一般化したのは戦後である。人々は戦前、社会共同体である「家」に束縛されていたが、戦後の都市化によって人々が「家」から離脱していったことが、恋愛の一般化に影響していると考えられる。

(c)「家」からの離脱は、子が都市に出ることで親と物理的に距離をできる距離的要因、子が企業に就労することによって独自の収入源を手にするという経済的要因が考えられる。また戦後の民法改正により、結婚が家長の決定ではなく、個人(子)の決定で可能になったことは直接的に影響しているだろう。

(d)都市は多くの人が出合う空間であり、移住者にとっては田舎の地縁から離れた空間である。そこで移住者は「家」から独立した関係性を構築する。人々はその「家」から離れた関係性の1つにおいて、異性との恋愛関係、結婚を構築していったと思われる。

次回予告

今回は「恋愛の一般化」について書きました。次回は具体的に、セックスのお話、つまり「婚前性交渉の一般化」の背景にあった社会構造の変化を論じていきます。

渋谷は、童貞が蔑視される社会は「恋愛とセックスが強固に結びついている社会」と言います。「婚前性交渉の一般化」の背景を明らかにし、人々のセックスがどのように変化したか、を見ることで、童貞が蔑視されるような社会が具体的に見えてくるでしょう。

つづき

脚注

*1

「童貞」という語は、いにしえからある言葉ではない。渋谷は1910年代以前の辞書に「童貞」は記載されておらず、「童貞」という言葉が使われた最も古い例としては、1870年代で、語の意味は「カトリック教で、尼僧の称」だった。童貞は元々、男性ではなく、女性に対して使われる宗教的語だったのである。また「童貞」から宗教的意味が抜け、状態を指す語になったのは1910年代以後のことである。

*2

渋谷知見(2003)『日本の童貞』文春新書,p103-110

*3

渋谷知見(2003)『日本の童貞』文春新書,p26,34-36

『「童貞」を何かの価値基準とすることはなかった』と書いたが、江戸時代の町人文化では性経験がないことを蔑む風潮があったようである。ただ、現代とは逆にシロウト女性は「地女」と呼ばれ、遊女とのセックスに価値が置かれていたようである。これを渋谷は町人文化という限られた地域、階層での価値観であるとしながらも、他の文化で童貞が珍重されていたとは思えない、と言っている。

*4

渋谷知見(2003)『日本の童貞』文春新書,p46-49

*5

渋谷知見(2003)『日本の童貞』文春新書,p135

*6

当時の性の変化は、国会議員なども敏感に察知しており、当時の参議院本会では「性の乱れ」に関する答弁や質問があった。政府は1971年に日本性教育協会に委託する形で、全国の15歳~ 24歳の男女5000人を対象に「青少年の性に関する意識調査」を実施しているなど、1960年代~1970年代は性が大きな変節した時代だったといえる。

(参考文献:一般財団法人日本児童教育振興団内日本性教育協会「研究事業について | 第8回青少年の性行動調査 - 日本性教育協会」,<https://www.jase.faje.or.jp/jigyo/youth.html>)2020年5月20日アクセス

*7

渋谷知見(2003)『日本の童貞』文春新書,p158,p221

*8

渋谷知見(2003)『日本の童貞』文春新書,p142-150

*9

渋谷知見(2003)『日本の童貞』文春新書,p155-159

*10

渋谷は「モテないことがなぜバカにされるのか」について「タマネギの皮むきのような問い」として、答えていない。実際、答えるのは難しい。おそらく、ジェンダー論や後期近代理論からのアプローチもできるだろうし、心理学や哲学、動物行動学、最近有名な進化心理学など様々な分野からアプローチできるだろう。

*11

渋谷知見(2003)『日本の童貞』文春新書,p178-181

*12

渋谷知見(2003)『日本の童貞』文春新書,p139

*13

渋谷知見(2003)『日本の童貞』文春新書,p11

*14

田中亜以子(2019)『男たち/女たちの恋愛 近代日本の「自己」とジェンダー』勁草書房,p1

*15

宮野真生子(2014)『なぜ、私たちは恋をして生きるのか-「出会い」と「恋愛」の近代日本精神史』ナカニシヤ出版

*16

田中亜以子(2019)『男たち/女たちの恋愛 近代日本の「自己」とジェンダー』勁草書房,p107-108

*17

田中亜以子(2019)『男たち/女たちの恋愛 近代日本の「自己」とジェンダー』勁草書房,p104-107

*18

国立社会保障・人口問題研究所(2015)『現代日本の結婚と出産-第15回出生動向基本調査(独身者調査ならびに夫婦調査)報告書-」,p38

国立社会保障・人口問題研究所,『出生動向基本調査(結婚と出産に関する全国調査)』,<http://www.ipss.go.jp/site-ad/index_Japanese/shussho-index.html>2020年2月15日アクセス

*19

出生動向基本調査(出生力調査)における「恋愛結婚」はちゃんと調査内容を読んでみると、結婚における恋愛感情の有無は問われていない。出生動向基本調査における恋愛結婚/見合い結婚の分類基準は「出合った場所」であり、出会いが「見合い」でない結婚は全て「恋愛結婚」として分類される。

*20

厚生省人口問題研究所(1987)『昭和62年第9次出生力調査(結婚と出産に関する全国調査)-第I報告書』,p23-24

国立社会保障・人口問題研究所,『出生動向基本調査(結婚と出産に関する全国調査)』,<http://www.ipss.go.jp/site-ad/index_Japanese/shussho-index.html>2020年2月15日アクセス

*21

AdverTimes(2017)『「結婚しなくても幸せになれるこの時代に…」コピーに共感、ゼクシィ CM誕生の舞台裏』,<https://www.advertimes.com/20171207/article262533/>2020年5月24日アクセス

*22

筒井淳也(2016)『結婚と家族のこれから-共働き社会の限界』光文社新書,p42-43

*23

『「家」を介さずとも個人の結婚が可能となりました』と書いたが、結婚相手の両親に挨拶に行く慣習は現在でも残っており、親が自身の結婚相手に口を全く出さないわけでもない。筒井(2014,p74)はEASS(East Asian Social Survey:東アジア社会調査)のデータから、結婚の決定にあたって「親の影響があった」とする日本人(1970年生まれの人で)は18.1%と約2割も存在していることを指摘している。親の影響を受けているのは男性よりも女性で多く、これについて筒井は、女性の「家」からの経済的自立が男性よりも遅れていることが背景にあるとしている。

あくまで法律の上で、親が決定権を持たなくなっただけであり、親は依然として子供の結婚への影響力を持っているのだ。

*24

NHK放送文化研究所(2015)『現代日本人の意識構造[第八版]』NHK出版,p21-22

*25

コトバンク『都市化(トシカ)とは - コトバンク』<https://kotobank.jp/word/%E9%83%BD%E5%B8%82%E5%8C%96-105097>2020年3月21日アクセス

*26

「家」から離れ、自由に交際相手を探せるようになったと言っても、それは男性と女性では事情が異なる。1960年に女性の結婚退職制度で争われた住友セメント事件のように女性は雇用労働において男性よりも劣位に置かれていた。女性は男性に対し、経済的に依存しなければ生きることが難しいことを考えると、親は結婚相手として娘に適切か、吟味する必要があり、娘の結婚に介入する動機となる。(筒井2014,p76-82)

また娘自身も自身の幸せに関連する事柄となるため、結婚相手には恋愛感情のみならず、経済力を期待するのは当然といえる。恋愛感情は配偶者選択の基準であるが、それが全てではないのである。女性も生産拠点としての「家」からは解放されたといえるだろうが、逆に「核家族」という新しい「家」へと束縛されていったと言えるだろう。

*27

NHK「日本人の性」プロジェクト(2002)『データブック-NHK日本人の性行動・性意識』NHK出版,p135-136

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?