存在価値の承認―阿部公房『砂の女』

はじめに

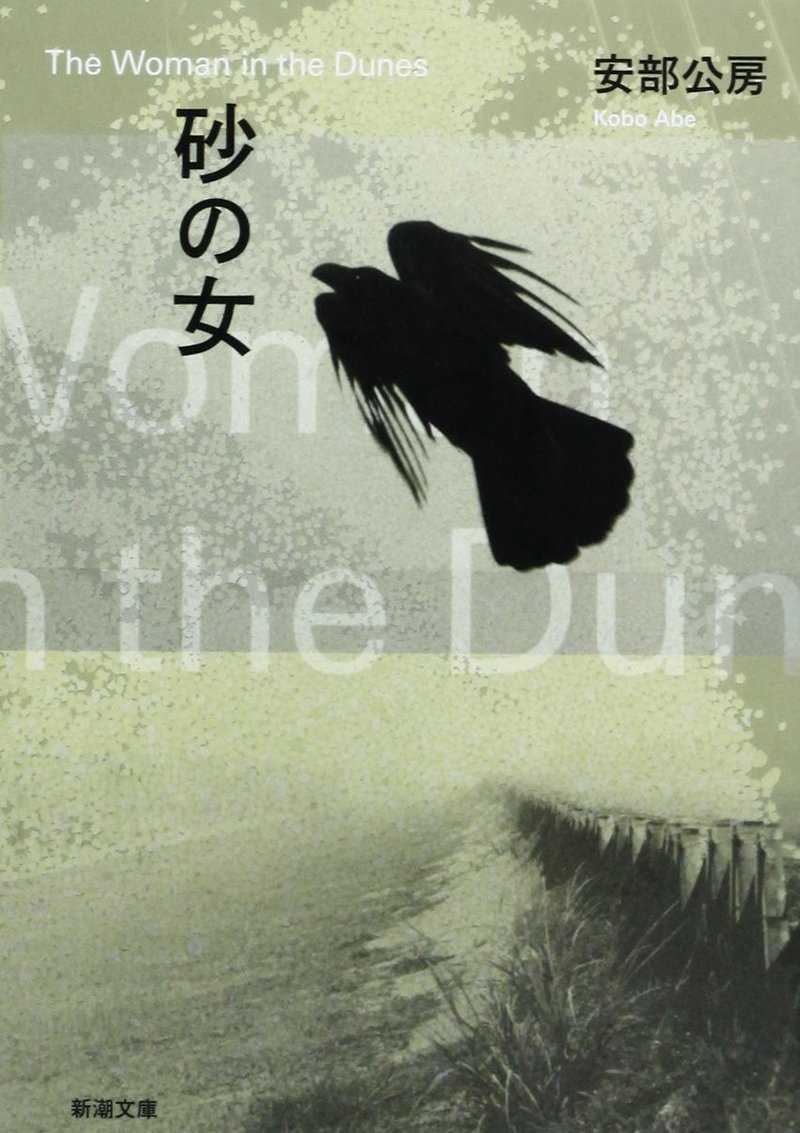

今回は阿部公房の『砂の女』についての読書メモです。1962年に初版が発刊されて以来、阿部公房の代表作にして戦後文学を代表する傑作として、国内外問わず有名になった作品です。

今回は少しネタバレを含みます(どうしてもネタバレを避けて書けなかった僕の力不足です)。ネタバレが嫌な方はこの記事は避けてください!他の記事を置いておくのでそちらを是非!

あらすじ

砂丘へ昆虫採集に出かけた男が、砂穴の底に埋もれていく一軒家に閉じ込められる。考えつく限りの方法で脱出を試みる男。家を守るために、男を穴の中にひきとめておこうとする女。そして、穴の上から男の逃亡を妨害し、二人の生活を眺める部落の人々。ドキュメンタルな手法、サスペンスあふれる展開のなかに人間存在の象徴的姿を追求した書下ろし長編。20数カ国語に翻訳された名作。(裏表紙より)

感想

▷本の感想

感想を述べる上でまず始めに抑えていただきたいのが、この小説がフィクションであるということ。ただ、読んでいたら本当に起こったことなんじゃないかと思ってしまうくらいに、妙にリアルなんです。

まだ本を手に取ってない方からしたら、裏表紙の「砂穴の底に埋もれていく一軒家」というのがそもそも意味が分からないと思います。ただ、読み進めるうちにすごく鮮明に思い浮かべることができるようになるんです。穴の周りの砂は結構湿っていて穴というよりちょっとした壁、穴の深長は10メートル前後、雪かきならぬ砂掻きを毎日しないと家が砂に侵食されてしまう。日差しがあるとはいえ少し薄暗い室内、砂が覆ってしまっている囲炉裏…と。作中の情報+αで自分なりにイメージがしやすいんです。

リアル感があるからこそ、この話がノンフィクションではなく、つい何年か前、もしかしたら今も自分の家の近くでこれが起こっているのかもしれないと思ってしまうんです。突飛な設定ですが妙にリアルというか、他人の日常を見ているような変な気分を味わいました。

これは地上のどこかの異国の物語ではない。やはりわれわれが生きてゐる他ならない日本の物語なのである。――『三島由紀夫評論全集』より

三島由紀夫も感じたこの感覚が『砂の女』の魅力でもあるのでしょう。フィクションのリアルさという点では、ここ最近読んだ物語の中で群を抜いていました。

▷本を通して

―自由とは何か、幸せとは何か―

男は、昆虫採集に出かけた際に、砂穴の家に軟禁されて出られなくなります。そこは、砂穴の砂がじわじわと家に侵食してきて、毎日砂を掻きださないと、家が砂に飲み込まれてしまいます。

「しかし、これじゃまるで、砂掻きするためにだけいきているようなものじゃないか!」

男は不便な砂穴の暮らしを嫌い、外の自由な生活を望んでいたため、あの手この手で逃げ出そうと計画を立てるのですが、どれも失敗に終わります。その間にも砂は家の中に侵食してくるため、砂掻きが欠かせません。

その間、穴の外での元の暮らしについて思いを馳せますが、同僚からの嫉妬、教職に対する不満・絶望、人生に対する飽きなど、どれも仄暗い思い出ばかりでした。実はこの男、昆虫採集に出かけるつもりで出てきた、と言っていましたが、青酸カリを隠し持っているという叙述が、作中に頻繁に登場します。そう、外の生活を渇望していたかのように見えた男でしたが、実は、外の生活にうんざりしていたのです。

孤独とは、幻を求めて満たされない、渇きのことなのである。

だから、心臓の鼓動だけでは安心できずに、爪をかむ。脳波のリズムだけでは満足できずに、タバコを吸う。性交だけでは充足できずに、貧乏ゆすりをする。呼吸も、歩行も、内臓の蠕動も、毎日の時間割も、七日目ごとの日曜日も、四か月ごとにかえされる学期末のテストも、彼を安心させるどころか、かえってあらたな反復にかりたてる結果になってしまうのだ。

同じような毎日が繰り返され、実は満たされるものがない生活に嫌気がさしていた男は、青酸カリを飲んで死ぬ場所を探し求めていたのかもしれません。

しかし、砂穴での生活では、男手として、また、夫として部落の人々や一緒に暮らしている女から期待されます。それらの期待は、男の承認欲求を大いに満たすものであり、日常だったはずの外の生活から逃避するには十分だったのでしょう。また、砂穴での肉体労働は、男の「生」を実感させるには十分でした。つまり、男は自分の存在価値を砂穴に見出すことに成功してしまったのです。

―罰が無ければ逃げる楽しみもない―

『砂の女』の題辞ですが、罰=外での暮らしにおいて迷惑をかけたことへの罰、また、もし脱出が見つかってしまったときの砂穴での罰則、前者の罰は、砂穴に存在価値を見いだすと共に薄れていき、後者の罰は実際に逃亡した際に罰を受けなかったことで薄れていったため、逃げる必要性を失ったと考えられます。

自由とは、幸福とは、自身の存在価値の承認というベースがあって初めて体感できるものであるということを感じました。そのさらに下部に生理的欲求の承認が…(マズローの欲求階層説ですね)。その存在価値があってこそ自由になれるし幸福も感じるわけで、作中でも男は最後、確実に逃げれる局面で穴の中に留まりました。砂穴の不便な生活の中でも自由と幸福を感じたのでしょう。

おわりに

僕が絶対に本を読むときに意識している、「この本を通して学んだこと、感じたこと」のような、本に対する勝手な意味づけを阿部公房は嫌っていたそうです。些かやってしまった気もしますが、これは僕が勝手に思うことであり、営利目的なんかもないので、許されてもいいかなぁと。勝手に阿部公房の『砂の女』よかったなぁ、とまた後に思ったときに掘り返されるだけなので。

また、『砂の女』は映画化もされています。作中の表現が分かりにくい、難しい箇所があったとか、小説から入るのはハードルが高そう、ということがあれば、映画から入ってみるのもいいかもしれません。

ということで、阿部公房『砂の女』の読書メモでした。気になった方がいれば、ぜひ手に取ってみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?