そもそも持続可能な社会とは何か?

こんにちは、naok1です。

先日、2021年SDGs達成度ランキングが公表されましたね。世界や日本の現状をSDGs達成度という観点で読み解きつつ、「持続可能な社会とは何か?」について考えてみました。

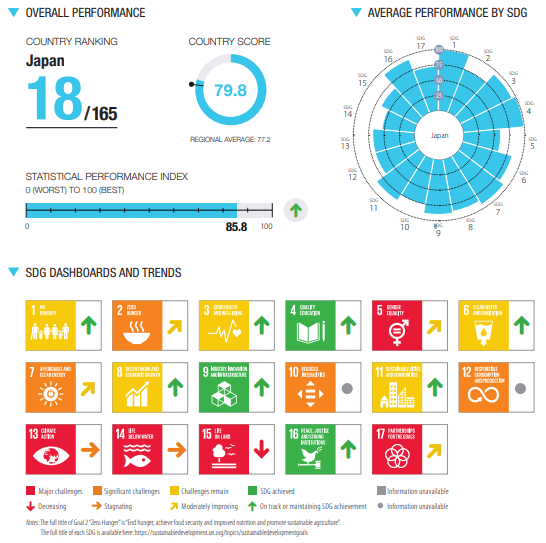

日本のSDGs達成状況と進捗

日本は、1ランクダウンの18位…!(昨年17位)

17目標の各進捗に全体的な動きは見られないものの、依然として、目標5「ジェンダー平等を実現しよう」、目標13「気候変動に具体的な対策を」、目標14「海の豊かさを守ろう」、目標15「陸の豊かさも守ろう」、目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」は課題感が目立ちます。ただし、今回は目標10 「人や国の不平等をなくそう」と目標12「つくる責任 つかう責任」の進捗を測る数値が集まっていないことから、実際にはもっと深刻です。

コロナ禍により、これまで隠れていた課題が浮き彫りになったと言えるかもしれません。

新型コロナによる世界への影響

世界全体で見たとき、新型コロナウィルス感染症(COVID-19)が与えたSDGs進捗への影響はどうでしょうか?

近年は、貧困対策は功を奏し、目標1「貧困をなくそう」は大幅な改善がみられていましたが、新型コロナウイルスの感染拡大によって、貧困格差はまた元に戻りつつあります。コロナ禍の昨年1年間で、コロナ禍を受けて好調だった業界(IT界隈を中心に)で財を成している富裕層は、資産をより増やした一方、低・中所得国を中心に推定1億2000万人が極度の貧困に陥っているそうです。

新型コロナウイルス感染症による死者や重症患者の増大も受け、医療現場がひっ迫している国がかなりあり、目標3「すべての人に健康と福祉を」は厳しい状況です。それ以外にも、多くのSDGs目標にマイナス面での影響が波及しています。

ただし、経済停滞が続いたおかげで、CO2等温室効果ガス等の排出量は産業革命以降前年比で最も大きく減少しているという調査結果も出ています。一時的な現象ではありますが、皮肉ですね。

持続可能な社会とは何か

このような状況下、改めて考えなければならないことがあります。それは、

持続可能な社会とは何か?

です。

環境省では、次のように定義しています。

簡単に言うと、「子どもや孫の世代のことを考えつつも、今の自分たちが満足できる生活を送れる社会」ということですね。

『地球環境や自然環境が適切に保全され、将来の世代が必要とするものを損なうことなく、現在の世代の要求を満たすような開発が行われている社会』

(環境省_環境基本計画)

さて、アース・オーバーシュート・デイという概念がありますが、ご存じの方も多いでしょうか。地球上のあらゆる資源を1年間で区切って元旦から消費し続けた場合、現状の社会ではいつの時点で使い切るのか?を表しています。

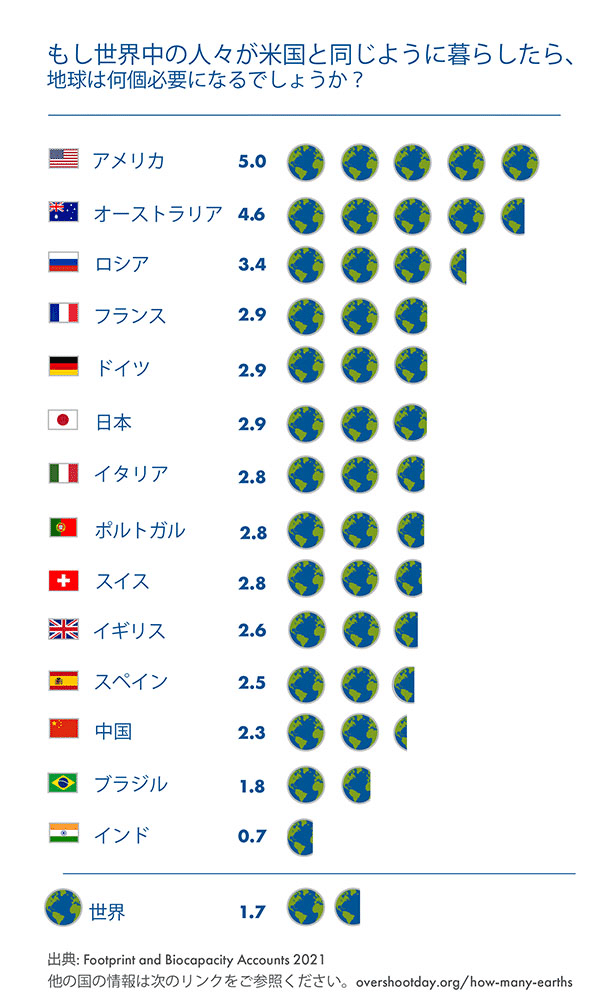

今年2021年のアース・オーバーシュート・デイは、7月29日でした。これは別の言い方をすると、世界全体が現在の世代の要求を満たすように生活するとした場合、地球1.7個分が必要だということです。

ちなみに下の画像にもありますが、世界全体が日本と同レベルの生活を送った場合、地球は2.9個分必要です。これは、我々日本全体での消費行動を考えなければならないとともに、現時点であっても無理強いさせられている人たちがいるという事実を示しています。

出典元:https://www.overshootday.org/

ちなみに、地球上のあらゆる資源には、いろいろ含まれています。

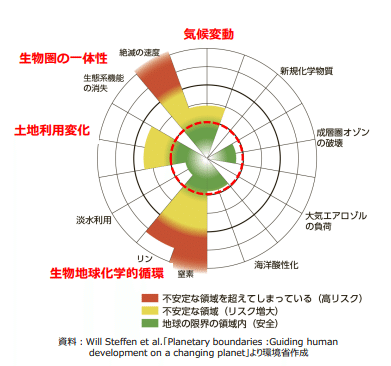

土地、食料、エネルギー、生物、他にも様々です。この点について考える際に分かりやすい評価方法が、地球の限界(プラネタリー・バウンダリー)です。人間の活動が地球システムに及ぼす影響を客観的に評価する方法として有名ですが、すでに、「気候変動」、「生物圏の一体性」、「土地利用変化」、「生物地球化学的循環」については、人間が安全に活動できる境界を越えるレベルに達していると指摘されています。

これらの境界を大幅に超えてしまった場合、後戻りできない不可逆性も伴っています。それだけ危機的な状況というのは、一目瞭然と思います。

さて、ここでSDGsに立ち返ってみます。

ここまでの話を踏まえると、「持続可能な開発」とは、持続可能な社会を維持しつつ社会を発展させること、になるかと思います。

現時点で、持続可能ではないことから、「持続可能か?」という尺度で考えると全ての国が発展途上国です。

これまでは、経済発展が正とされてきた資本主義社会が中心でしたが、持続可能な社会を軸に考えると、進む方向の先には、行き止まりが待っています。

GNP(国民総生産)やGDP(国内総生産)ではなく、ブータンはGNH(国民総幸福量幸福度)を尺度にしようということで脚光を浴びました。

ただ、まだまだ確立された新しい評価軸はまだ存在しません。

何のための持続可能性なのか?

これはSDGs、ポストSDGsを考える上で非常に重要です。SDGsを包括する位置づけの目標17にも、これに関するターゲットがあります。

<ターゲット17.19>

2030年までに、持続可能な開発の進捗状況を測るGDP以外の尺度を開発する既存の取組を更に前進させ、開発途上国における統計に関する能力構築を支援する。

今経済成長をやめても、CO2は過去の影響から100年くらいは増加すると言われています。

世界の人口も今後90億人100億人と増えていく国はたくさんあります。「誰一人取り残さない」ために、現代世代・未来世代に対する貧困や格差をどう考えるべきか?

どんな社会を目指すのか?持続可能性という観点から見直す絶好の機会でもあるわけです。

SDGsは一つの道しるべ

持続可能な社会全体を考える上で、SDGs単体で考えると実は不十分です。何しろ、2030に達成すべき目標と関連するターゲット、評価すべき指標しか定められていません。

具体的にどうするべきかという手段は?

現在対立している国家間の課題をどうするか?

政治や宗教などの違いは?

この辺りは良くも悪くも曖昧です。

じつはこれがミソ。だからこそ、皆が自由度高く考えられる取り組められるようになっています。

これまでの国連のスタンスは、「ルールを決めて皆で守ろう」でした。それが、SDGsという取り組みで初めて「目標を決めて皆で達成しよう」に代わりました。

国連もこの数十年で、ルールを決めるだけでは社会全体がうまく進まないということに気づいたわけです。

2030年までの最低限の目標が「SDGs」。

国や政府だけでなく、民間企業、消費者個人個人、大学研究機関、その他あらゆる立場の団体や個人が、誰かではなく「誰もが」同じ方向を目指して取り組む中で、さらにその先の議論をフラットに考えていける土台を作ろうとしたのが、SDGsと考えたらどうでしょうか?

おわりに

今年のSDGs達成度ランキングから初めて、いろいろと扱う対象を広げてみました。SDGsはやはりうまくできています。

まずは、うまくこの潮流に乗って、新しい可能性を模索するチャンスととらえて活用していくのが良いと思います。SDGsを起点に、2030年に向けて、まだまだ我々、企業ができること、個人ができること、たくさんありそうですね。

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

少しでも共感していただいた方、ぜひいいねとフォローお願いします^^

noteという媒体を通して、ぜひつながれたら嬉しいです。

ではでは!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?