ジャンケン以外の決め方①

今の子ども達は

何かにつけて

決める時にすぐ

『ジャンケン…』

と、全てジャンケンでかたをつけようとする。

というか、それしか知らない。

大学で教えていても

学生によく、

『なにかを決める方法ジャンケン以外』

というと、

年々答えがでてこない。

・ジャンケン

・多数決

・くじ引き

・あみだくじ

・話し合い

・時間で分ける(場所の取り合いなら)

はなんとか出る

けれど

本当は決め方なんて、なんでもありやん!

とも思うのだ

いいか悪いかは別として

・石を遠くまで投げた方

・漢字テストの良かった方

・独楽がながくまわった方

とか

しかし、

何かを決める時に

学力やスキル、能力に左右される

つまり、そのタイミングで優劣が既に決まっており、逆転の可能性が少ない場合は

劣る側としては、その決め方は不本意である

と感じるはずだ。

何かを決める時

特に遊びの要素の決定に関しては

民主的な多数決よりも、

双方とも勝てる可能性をもった

その決め方自体を楽しむランダムな要素は

あった方がおもしろい。

ということで、今回は決め方を調べてみる

①『ジャンケン』類

まず、

「ジャンケン」という要素からしらべると

基本は座敷遊び、遊廓などでの遊びを源流としている。

三竦み(さんすくみ)を基本とし

出すもので双方に勝ち負けがある。

なので、

調べ出すとむっちゃある

なので、基本的な三つを紹介する

■石拳

現代のジャンケンの正式和名は『石拳』と呼ぶ

石…ぐー ≫ ハサミ…チョキ ≫ 紙…パー

最初の掛け声は若干地域によって異なるが、

今世界でもこれが一番多い

石・はさみ・紙の国

シンガポール

タイ

セネガル

ジンバブエ

モーリタニア

アルゼンチン

チリ

アメリカ

カナダ

オーストラリア

ニュージーランド

イラン

トルコ

イギリス

オーストリア

チェコ

スロバキア

スウェーデン

デンマーク 他

違う国もての形が異なったりするが、

ハサミが針になったり、紙が布になったりする。

源流はおなじであろう。

掛け声もいろんな説があるが

ヘブライ語説がおもしろい

ジャン(隠して)

ケン(準備して)

ポイ!(こい)だそうだ。

■狐拳(藤八拳・庄屋拳)

メンコの時にも載せたが

メンコの表記にはこの狐拳のマークがついているものがある。

狐は猟師に鉄砲で撃たれ、猟師は庄屋に頭が上がらず、庄屋は狐に化かされる、という三すくみの関係を、腕を用いた動作で合わせて勝負を決する。

元来は大人数のお座敷で二名が対座して、一同の囃声や芸者の弾く三味線の音などに盛り上げられて、ヨヨイノヨイなどの掛け声とともに、全身で「狐」「猟師」「庄屋」のポーズを正座して行なう。それぞれの手の姿勢は次のとおり。

狐 : 掌を広げ、指を揃えて頭の上に相手に向けて添え、狐の耳を模する。

猟師 : 両手で握り拳を作り、鉄砲を構えるように前後をずらして胸の前に構える。

庄屋 : 正座した膝の上に手を添える

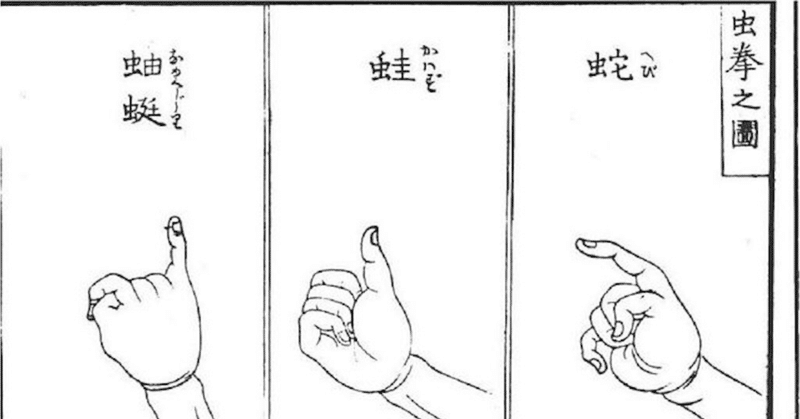

■虫拳

石拳などは多くが近代に成立したもので、世界的にも最古との説があるのが

平安時代には成立していた『虫拳』である。

カエルやヘビは虫ではないのになぜ「虫拳」というのかという疑問があるが

「虫」という字はもともとヘビの形からできたもので、爬虫類の仲間を示す漢字に虫偏を使うのは妥当。

ヘビは漢字で「蛇」、カエルは「蛙」、ナメクジは「蛞蝓」。たしかに、すべて「虫」という字が付いている。

「ナメクジはカエルを怖がり、カエルはヘビを怖がり、ヘビはナメクジを怖がる」という中国の故事からきていて、昔は蛞蝓は蛇の毒を無力化して。粘液で蛇を溶かすと信じられていたようだ。

うん…ながい

つづくw

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?