フィリピン研修2023春(9)-バライバイ再定住小学校(2)

バライバイ再定住小学校の経験、第2話です。

児童たちの前で、「日本文化」について紹介しました(五年生と六年生対象)。と言っても、日本の地理、自然、歴史などについて5問、クイズ形式(3択)で紹介すると言うもので、今話題のChatGPTならあっという間にできるであろうクイズです(試してみたところ、実際あっという間にクイズを作ってくれました)。しかし、このようなプレゼンテーションをやったことのない日本人学生が、小学生の子どもたちに対して、しかも英語でやるとなると大変です。

まず、「日本の文化」を代表するような質問のリストアップと、選択肢を作らねばなりません。次に、それを模造紙の上に図解しますが、文字の大きさ、色、イラスト、配置などを考えて描かなければなりません。しかもそれをグループ作業としてやるので、一人でパワポを作るときと比べ、大変効率の悪い作業となります(通常は私の授業で1回はやるのですが、ここ数年コロナで遠隔授業となったため、実施していませんでした。そのためこのような作業にあまり慣れていません)。

通常のパワーポイントと違うのは、模造紙上でやると、視野が広がることと、また、体を使わないといけないので、具体的な「インターアクション」が教室中に発生することです。

例えば、ワイワイ、キャーキャーという「インターアクション」はもちろんのこと、模造紙上なので、お互いに何をやっているのか、どこまで進んだか、どんな「テクニック」を使っているかがよくわかります。せっかくグループワークをしているのに、パワーポイントでは、なかなかこうは行きません。それぞれの作業の内容も、しばしば、できあがって発表の時間まで分からないことがあります。

なお、単なる正解・不正解ではなく、正解を発表した後に、それぞれの選択肢の意図について、もう少し深い説明を補足として付け加えることにしました。

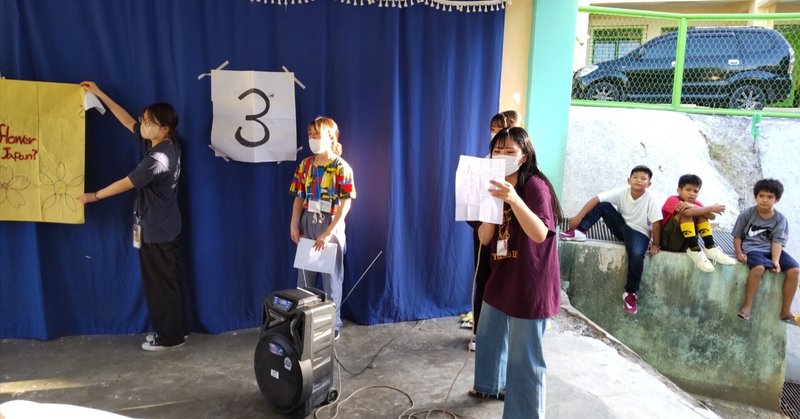

最後に、実際のプレゼンテーションををイメージして、リハーサルを行いました。子ども相手のプレゼンテーションでもあり、屋外で行うことになったので、大きな声で発声するように発声練習をします。英語によるプレゼンテーションなので、発音もある程度矯正しました(私が)。へたでもいい、通じる発音のレベルに持っていかなければなりません。このような作業に、リハーサルする時間をふくめて、正味2日半かかりました。

そしてようやくプレゼンテーション。正しい選択肢のところに動いてもらうことにしました。エネルギーが余っている子どもたちに、体全体で参加してもらうためです。

なお、賞品として自分たちで「メダル」を作ることにしました。(フィリピンでは)しばしばスナック菓子を商品にすることが多いのですが、教育的意義も考え、あえて手作りの、コマのようなメダルを作ることにしました(これは学生の発案です)。これもアナログ学習の成果です。

たった5問、クイズ形式(3択)の準備にこれだけの時間がかかるというのは、やってみなければわからない経験です。「アクティブラーニング」と簡単に言いますが、たったこれだけの課題の準備に、どんな作業が含まれていて、どれだけの手間ひまがかかるのか、少しわかってくれたのではないかと思います。このようなアナログのプレゼンテーションの「教育的」価値は、まさにそこにあるといっても過言ではありません。

なお、この日のプレゼンテーションは五問のクイズだけではなく、最初のアイスブレーキングの準備にも、いろいろ時間を使ったことを付け加えておきます。全体として、小学生には大好評だったように思います。

夜は学校に通う児童のお宅にもホームステイさせていただきました。ただし、その準備もかねて、簡単なフィリピン語会話を教わりました。

ホームステイでは、二人ずつ4つの家庭に分宿したのですが、実際に行ってみると、生活の様子や家族ごとの違いがよくわかります。

貧しい家、比較的豊かな家、明るくにぎやかな家、コミュニケーションがなく暗い感じの家、つつましく仲の良い親子関係のある家

家の大きさ、間取り、テレビ・冷蔵庫の有無、建築資材、家の立地

教育程度、職業、所得などなど。

これは私が泊まった家ですが、結構な急斜面に建っていました。ブロックを積んで立てています。清潔なキッチンですが、その隣に、カーテンで仕切られただけのシャワーとトイレ室がありました。4人家族でお父さんはマクドナルドの守衛さん、お母さんは「ただの専業主婦」(ちょっと寂しそうに、そう言った気がしました)、高校生のお兄さんと、来年から高校にあがる妹という家族構成。水は湧水を引いているそうです。申し訳ないようなごちそうを出していただきました。下水・排水がどこに流れていくのか気になって見に行きましたが、家の裏手からそのまま流してしているようでした。

社会学的調査ではないので、あまり細かいとろこまで確認することはできませんでしたが、フィリピン人の家族といってもいろいろで、みんながみんな、貧しくても明るく、家族皆仲が良く、目がキラキラしている家族ばかりではないということは理解できたようです。

「神は細部に宿る」という言葉がありますが、「具体的に見る」ことの大切さを少し学んだのではないでしょうか。「貧困には固有名詞がある」ということを少し理解してもらえたとするならば、とてもうれしく思います。

(注) 写真の出典は、明示的に©で示していないところは、全て©2023 Aratame 撮影の写真です。

(続く)

………

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?