(連載5)ポストコロナ時代の大学選び

5 日本の大学の国際的レベル

5.1.世界ランキングにおける日本の大学

国際的なグローバル化の波を受けて市場化が進む中で、法人化して16年経過した国立大学法人、名門とされる私立大学、学際的な名前で改組あるいは新設された日本の大学の国際的比較でみた実力はどの程度なのだろうか。

英国の高等教育専門誌が毎年発表しているTimes Higher Education (THE)というランキング表があります。各大学のエントリーを受けて研究と教育面を点数として評価して順位づけをしたものであって、評価項目と重みづけは次のようになっています。

① 教育(教育環境) 30%

・評判調査(教育) 15%

・学生に対する教員比率 4.5%

・学士課程学生に対する博士課程学生比率 2.25%

・教員に対する博士号取得者比率 6%

・大学の総収入 2.25%

② 研究(量、収入、評判) 30%

・評判調査<研究> 18%

・研究関連収入 6%

・学術生産性 6%

③ 被引用論文(研究影響力) 30%

④ 国際性(教員、学生、研究) 7.5%

・外国籍留学生の割合 2.5%

・外国籍教員の割合 2.5%

・国際共同研究 2.5%

⑤ 産業界からの収入(知の移転)2.5%

教育にも研究にも評判調査という項目があり、その重みも大きいのでTHEのランキングはあまり信用ならないという批判もあります。また、毎年この公表がイベント化されており商業的な色彩が強く中立機関による評価ではないという批判もありますが、受験生や留学生にとっては,大学に関する評価情報が欲しいという声に応えたビジネスになっており,このランキング表は大学の市場化の象徴でもあります。文科省自体このランキングを気にしているようで。2013年(平成25年)に国立大学を対象にして今後10年でトップ100位以内に10校が入れるようにという大学改革プランを発表しています。

最新のランキングTHE2020では92カ国1300校以上(前回は1250校以上)をランク付けしています。。トップ10校は表5・1のようになっています。1300

校のランキング・トップは前回と同じオックスフォード大学であり、前年と順位の入れ替えはあったものの、トップ10の顔ぶれは前年と変わらず、アメリカ7校、イギリス3校であった。トップ100校入りした日本の大学は東京大学と京都大学であり、東京大学は前年より6位順位を上げて36位、京都大学は前年と同じ65位だった。1300校ランキングには110校(国立54校、公立11校、私立42校)が入り、前年から7校増えました。しかし、東京大学、京都大学に続く東北大学(251〜300位)、東京工業大学(251〜300位)、名古屋大学・大阪大学(301~350位)、北海道大学・九州大学、東京医科歯科大学。筑波大学(401~500位)が続きますが100位以内はありません。私立大学では最上位は初ランクインした産業医科大学が351~400位となり、次いで、藤田医科大学(藤田保健衛生大学から校名変更)と帝京大学が401-500位にランキング入りしたことが特徴となっています。トップ200位まで順位を落としても日本の大学は前述の東大、京大の二校のみのランクインであり、トップ100に10校ランク入りという目標の達成は夢物語に終わりそうです。

日本の大学が上位に入らない大きな理由は国際性(留学生数、外国人教員の割合)が不足していることによることが原因とされていますが、比較的大きいといわれてき日本の大学の研究影響力(被引用論文数)も最近では怪しくなってきています。表5.2にトップ100校にランキングされた国の数

を示しました。アメリカは大学数も多いからということもありますが、1300校へののランクインは172校、トップ100校には41校が入っており、世界の大学をリードしています。英国は大学数も少ないなかで、トップ100校には11校が入っています。ドイツ,フランス,オランダ,スイスなどのヨーロッパの諸国も大学数の割には100位ランク入りが多いようです.近年目立つのは中国、韓国、香港、シンガポールなどアジアの大学の著しい躍進です。中国は大学数も多いこともあって1300校のランクインは81校であり、トップ100校には3校が入っています。精華大学と北京大学は23位と24位であり、東京大学より上位になっています。また、シンガポールは10大学のうち2大学がトップ100にランクイン、特にシンガポール国立大学は総合評価25位とこれも東京大学より高くなっています。

さて、問題はこれからです。新型コロナのパンデミックの影響で今後どのようなランキングの変化が現れるでしょう。新型コロナの大きな影響を受けた英国ではロックダウンなどの措置がとられ、大学なども閉鎖となりました。学生に対してははオンライン授業などに切り替わり、大学や研究室には出入りもできなりました。理科実験系では教育・研究に対するこの影響は大きなものと思われます。授業はともかく研究そのものが事実上中止に追い込まれたわけですから、研究面での業績は低下せざるを得ないと考えられます。これは米国や日本でも同じ状況です。学会や国際会議も中止になりました。入学はしたものの留学生も自由に入国できないわけです。あらゆるランキングの評価項目に新型コロナの影響がでる可能性があります。しかも、この影響はコロナが終焉してもすぐには回復できない影響です。ランキングをつけること自体が無理になるかも知れません。筆者は大学がこのようなイベントのような世界大学ランキングに右往左往させられなくなるのはいいことだと考えます。

5.2 日本の大学の教育面の実力

1)大学教育の質

前節のTHEの大学ランキングには教育面や産学連携面のスコアも含まれています。大学のミッションは教育と研究といわれていますが、教育の方は、学生数、教育スタッフと学生数の比、学生ひとり当たりの校地や校舎面積、卒業生の就職率と就職先、大学院への進学率、あるいは入学料・授業料などについての客観的な数字比較が可能でありますが、なによりも教育の質ということになると定量的な比較が難しい。そのかわりに教育の質を向上するために文科省はどのような施策を実施してきたか,またその施策は本当に教育の質の改善につながったのかを振り返ってみたいと思います。

大学教育の大きな変化ということでは、前述したように1991年(平成3年)6月に改定された大学設置基準の大綱化で一般教育科目等と専門科目の科目区分がなくなったことであります.前にも述べましたが、大学は4年間という期間を使いながら、体系的に一貫した教育体制を自由に組むことが可能になったわけです。これを受けて大学ではさまざまな新しい名称の科目区分が行われるようになりました。「基礎」、「教養」、「共通」、「コア」科目などという名称で従来の一般教育を代表させて専門科目と区別するなどのことをしています。あるいは学生の多様なニーズに対して「自由選択科目」などを設けた大学も多いようです。また、教養的な科目を高年次の学生に提供したり、必修科目を減らして選択科目を増やすなどのさまざまな工夫を実施した大学が数多くあります。保健体育はスポーツ科学などと名称を変えながら開講されていますが,ほぼ30%の大学では必修から外しています。語学については第二外国語を卒業要件として義務付けている大学の割合はほぼ50%程度であります。このように、科目の枠組みをはずしたことで各大学はかなり自由な専門科目の設定が可能になりました。この自由な科目設定の精神を生かすためには、大学,学部,学科の教育理念と人材育成(キャリア形成)にどのような科目の履修が必要かという,社会の要請や専門分野の論理性からなるカリキュラム編成が十分に議論されている必要があります。また教養部は解体しても,教養教育は必要でありますので、どのような教養科目の開設が必要なのか,それについての責任組織を全学的な委員会方式にするのか,センター方式にするのかなどいろいろ問題は残ったままでありました。

2)シラバス,FD(ファカルテイ・デベロップメント),TA(テーチング・アシスタント),オフィス・アワー

日本の大学がレジャーランド化していることに対してアメリカの大学では学生がよく勉強するといわれていたこともあって,日本の大学はアメリカの大学を見習うべきという考え方をする委員が多い大学審議会から出てきた言葉がこれらのカタカナあるいは英単語の略語です。アメリカの大学から直輸入したこれらの物指しが,大綱化以降もしばしば文科省発で大学の教育改革の小道具として使われてきています。

FDは免許を有しない大学の教員に対して教授法の研修会の開催をすることであり、シラバスは授業の内容を示して授業計画の作成を求めたものであります。1997年(平成9年)12月の大学審議会答申「高等教育の一層の改善について」.さらに1998年(平成10年)10月の大学審議会答申「21世紀の大学像と今後の改革―競争的環境の中で個性が輝く大学―」のなかでも繰り返しこのFDとシラバスという言葉がでてきます。このために、全国の大学がシラバスづくりに向かうことになりました。当然ながら当時の筆者も教授会でシラバス作成を決めた後に作成して提出しましたが,もともと各学期の最初の授業時間に配布していたものを決められたフォームで書き直したものであり当たり前の作業と考えていたので特に違和感はありませんでした。しかし、受講する学生のレベルも毎年変わってくるので、学生の理解度に合わせながら講義を進めることにしており、計画通りに収まらない年度もしばしばありましたが,現場での授業はこんなものである割り切っていました。

この程度であれば問題はなかったのですが、シラバスの書き方は年を経るにつれて授業外での学生の予習・復習を促すようなものでなければならないなどの条件がつきはじめ,厳格なフォームを満たさなければならなくなりました。結果として各教科目のシラバスを集めてしまうと大学,学部単位で電話帳のようなシラバス集ができあがることになります。今は各大学のホームページで誰もが見ることができるようになっています.このシラバスについては前述の佐藤郁哉氏が「大学改革の迷走」のなかで形ばかりアメリカをまねただけで,立派なシラバス集を発行していることが大学改革を実施しているということを示す免罪符になっており,あまり学生の役には立っていないとを厳しく批判しています。.シラバスの必要性は否定しませんが、せっかく作成するならば一様な形式にとらわれたシラバス集にはしないで、本当に学生の役に立つようなシラバスはどのようなものか本質的な議論が必要であるように思えますが、これについてはまた後に触れようと思います。

3)入試改革

大学や学部が理想や専門とする人材養成の方針に沿って本人の能力を伸ばすために志願者を選抜することが入学選抜試験を実施する理由であります。しかし、現実にはそれぞれの大学,学部あるいは学科では教員数、施設などの制限で受け入れ定員が決まっていますので、受け入れる人数を限る必要があるために定員以上の志望者がいれば入学者を絞る必要があるために選抜を行います。志願者もその保護者も社会に出たときのために、できるならば有名大学に入学したい、させたいと考えるのは当然です。あるいはまた経済的な事情で地元大学を志願したいなどの様々な希望があるため、結局、特定の大学に志願者が集中します。したがって、大学における教育に耐えるだけの能力があるかどうかの判断のために5教科7科目の試験を課して選抜するのではなく、入学者選抜試験は振るい落としのための試験となって合格者と不合格者に分かれことになります。.

戦後発足した国立の新制大学は当初から文部省から一期校と二期校という指定を受けて分かれており,試験日がそれぞれのグループで異なり受験生には年2回の受験機会がありました。一期校には戦前の旧制帝国大学や旧制大学で占められており、二期校の多くは各県の高等学校,専門学校を統合して設置された新制大学が指定されていました。二期校の試験日は一期校の合格発表が終わった後に実施されており、一期校に不合格となった受験生の受け皿の意味合いもありましたが、大学志願者がまだ少なく、高校での進学指導も十分でなかったこと、経済的な問題で地元からの受験者などが多いこともあって、当時二期校であった地方大学に奉職していた筆者としては.1980年(昭和53年)頃までは有名進学校からの入学者もおり、割合優秀な生徒が入学してきていることを感じていました。

しかし、大学進学者が増え始め、学歴に対する社会の関心が高まり始めるとともに大学入学試験が社会の関心事になりますと特定有名大学への志願者が偏るようになり,熾烈な受験競争が起き始め二期校は滑り止めの大学と変わってきました。また、このときごろから二期校コンプレックスなどといったことばも聞くようになり、在籍のままで次年度の一期校の入試に備えるなどの隠れ浪人もみられるようになってきました。このような事態を解消する目的もあって、1981年(昭和54年)から文部省指導のもとに国立大学の志願者に対して「共通一次学力試験」(共通テスト)が実施されるようになりました。この試験は従来の大学の個別入学試験と同様に、5教科7科目について高校における学習の達成度を判定する試験ということでありました。また、このときから一期校,二期校の区分も廃止され,全国大学は同一日に入試選抜試験を行うことになりました。

もともと似たような趣旨の全国統一テストは、かつても1948年(昭和23年)から1955年(昭和30年)までの間に進学希望の高校生に対して「進学適正検査」として行われたことがありました。さらに趣旨は少し異なりますが1963年(昭和38年)から1968年(昭和43年)まで「能検テスト」として行われたこともあります。いずれも文部省指導で行われたものでありますが大学側の十分な協力が得られなかったこともあって中止になりました。共通テストは1979年(昭和54年)から1989年(平成元年)まで続きますが、当初の高校における学習の到達度を判定するという目的とは異なり、この結果を第一次判定試験として用い、この合格者に対して改めて従来のように各大学の個別の選抜試験を課すことはできなくなりました。共通テストの結果だけで足切りや、門前払いをするのは受験生が可哀想という世間の声に押されたかして、ほとんどの大学では共通テストの結果と個別試験の結果を総合して合否判定することになりました。個別試験を従来どおり5教科7科目の筆記試験にするということは受験生にとって負担が大きすぎるという声もあり,また、時代が進むにつれて東京など大都会の私立大学の人気が出はじめて、国立大学の志願者が減ってきているのは,個別試験が受験生には負担であるからということで、私立大学と同じように2、3科目に減らす大学が増えてきました。入学試験がこのように変わりますとどうしても共通テストの結果が合格点に対して比重が大きくなります。共通テストはマークシート方式の回答であるから簡単に自己採点ができます。結局,全国の国立大学は共通テストの結果による序列化されることになりました。高校の進学指導、受験産業にとってもこの情報は大きな価値をもつようになりました。このようにして、入学者選抜試験についても市場化が進んだことになります。

このように国立大学の序列化が進んで、合格できそうな大学がかなり正確に推測できるようになり,受験生とっては「入りたい大学から入れる大学」というのが分かるようになった状況下で,受験の複数化ということが1983年(昭和58年)ごろから国大協において検討され始めました。

1987年(昭和62年)から実施された受験機会複数化の方法は,当時大学にいた筆者にもよくわからないもので,全国の国立大学を箱根から東の旧帝大をBグループ(北大,東北大,東大)として西をAグループ(名大,京大,阪大,九州大)として,この旧制帝大がある地域の大学をさらにA・Bの日程に分けて試験を実施するという方式であった.この方式は各大学にとっては一回の入学試験であり従来通りであり、連続方式とよばれたが,すぐにこの制度の欠点が表われました。入学する大学は事後選択制であるため,優秀な生徒は東と西の有力な大学にふたつとも合格する.ここで東の大学を選んだとすれば西の大学では欠員が生じることになります。優秀な受験生が選ぶ大学と選ばない大学の優劣差が顕わになったわけです。このような欠陥を是正するため翌年の1988年(昭和63年)分離分割方式とよばれる方式に変更されました。この方式は各大学が入試期日を前期日程と後期日程に分けて行うものでそれからはこの方式が現在まで続いています。

この方式の欠点は前期にほぼ70%の定員を割り振り、後期に残り30%を割り振るようなことが行われていることです。また,複数大学の入学選択はできなくなりましたが、しかし、後期日程では大学の個別試験を課して採点,合格発表することは日程的に余裕がないために、たいていの大学では共通テストの結果だけで判定することにしているようです。これではますます共通テストによる国立大学の序列化に拍車をかけることになります。共通一次学力試験は平成2年から大学入試センター試験と名前が変わり、国立大学だけではなく私立大学での利用できるようになりました。利用の仕方は各大学の自由ということになり、一部の科目の結果の利用だけでも認められるようになりましたので、個別試験と組み合わせてより複雑な入試方法になりましたが、いったん序列化した大学・学部の優劣の順序は変わらず,ますます受験産業の情報に頼ることが多くなりました。

2014年(平成26年)に中央教育審議会から「新しい時代にふさわしい高大接続に向けた高等学校教育,大学教育,大学入学者選抜の一体的改革について」という長い名前の答申が出されました。このなかで議論されたのは現行の大学入試センター試験テストの問題と解決方法であります。その結果、文科省は思考力・判断力・表現力を重視する「大学入学共通テスト」を大学入試センター試験に代わりに2021年(令和3年)から実施することを決めたました。国語・数学については記述試験を導入し,英語では読み,聞く,話す,書く能力を見るために民間が実施する資格・検定試験を活用するとしました。しかし,大学入学試験も近づく2019年に秋になってから文科省は民間の資格・検定試験の利用を受験生に公平な機会が与えられないと中止を決め,記述試験も公平な採点が決められた短い期間ではできないというようなことで中止しました。

猫の目のように変わる入試制度,同じ制度を続けていけばそれなりに問題が出てくるのは当然であけりますが,もぐらたたきと同じで新しい制度を導入してもまた新しい問題がでてきます。このような状況のなかで、規制緩和あるいは市場化の特徴ともいえる民間の力を借りればいいというような安易な考えで、企画したり,撤回したりすることで振り回される受験生やその保護者は犠牲者であります。同様に度重なる入試制度の変更で選抜する側の大学も振り回されていることになります。多様な学生を選抜すると名目のなかで、AO入試、推薦入学,社会人入学,帰国子女入学などいまの入学者選抜は複雑過ぎます。入学者選抜試験は大学の教育の大事な一環であることはまちがいないが担当する教員の負担も著しく大きくなってきています。

このような状況を改善するのは容易なことではありませんが、ポストコロナ時代の大学改革のなかで改めて考えることにします。

5.3 日本の大学の研究面の実力

1)学術論文数

研究面については、自然科学系(理学、工学、農学、情報、医学)と社会科学系(経済・経営学、法学、社会学、教育学)と分けて考える必要があります。自然科学系はまず国内および国際的な学術誌における論文数、あるいは、学術講演数、招待講演やレビュー講演の数などで比較的定量評価がなされています。また、工学系では特許申請数なども参考にされています、。しかし、人社会科学系の経済・経営学は国際的な学術誌掲載の論文数による比較評価ができますが、その他の一般社会科学は、むしろそれぞれの国の文化、政治、法制度などのなかでその国の言語で公表されることに意味のあることが多く、また、学術論文ではなく著書に重きがおかれることもあり、国際的な比較は困難であるという特徴があります。

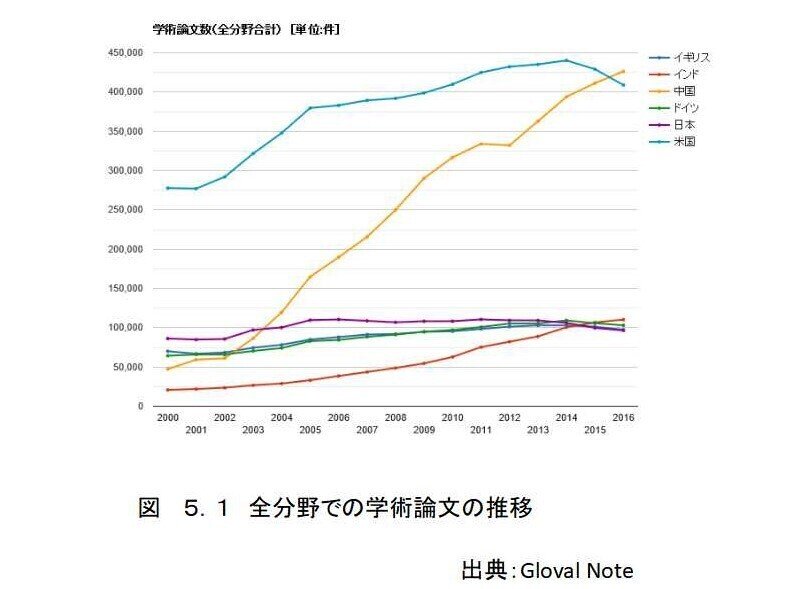

まず、全分野での国別学術論文数全体の変遷をみてみましょう。データは

2000年から2016年までの間でありますが、このデータは学術論文データベースとしてもっとも大きく世界をカバーしているScopusによるものであります。全体的に米国が長年トップを誇ってきましたが、中国が急速に追いつき米国を抜く勢いであることが分かります。これに対して日本はやや右下がり、英国とドイツはほぼ変わらずであり、この3か国にインドが急速に追いついてきてこれも先進の三か国を超す勢いであることが分かります。インドはTHEのランクでは300ー350位のインド工科大学(IIT)ロパール校が最高位でありますが、1300校のランク入りは56校と日本、中国についで多かった急速に研究水準が上がっていることが分かります。

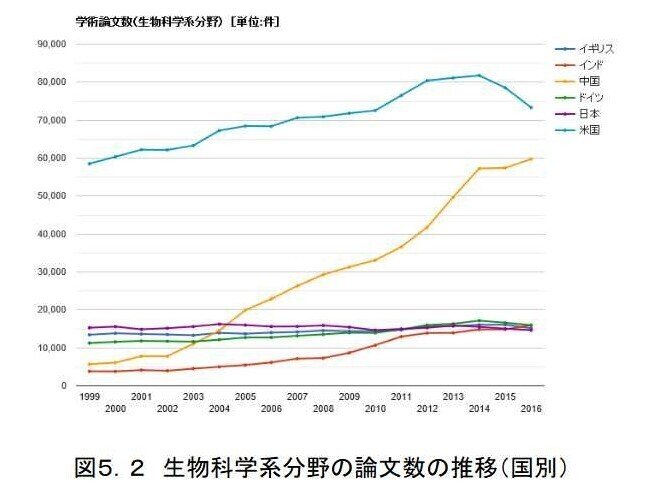

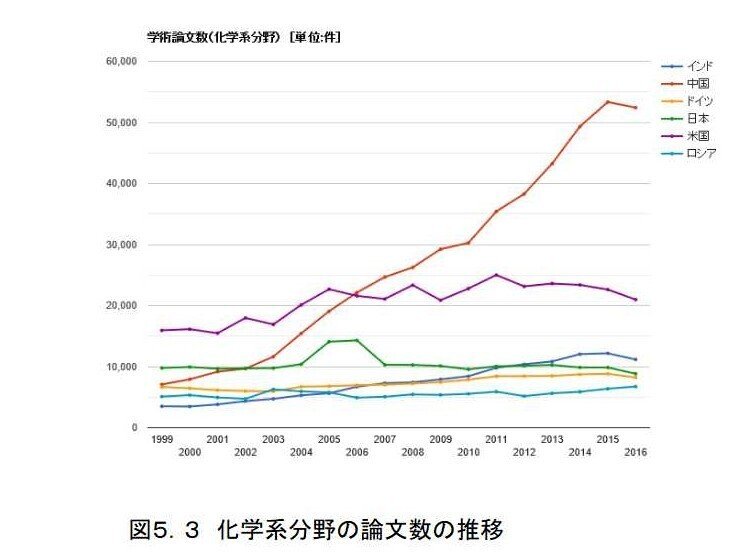

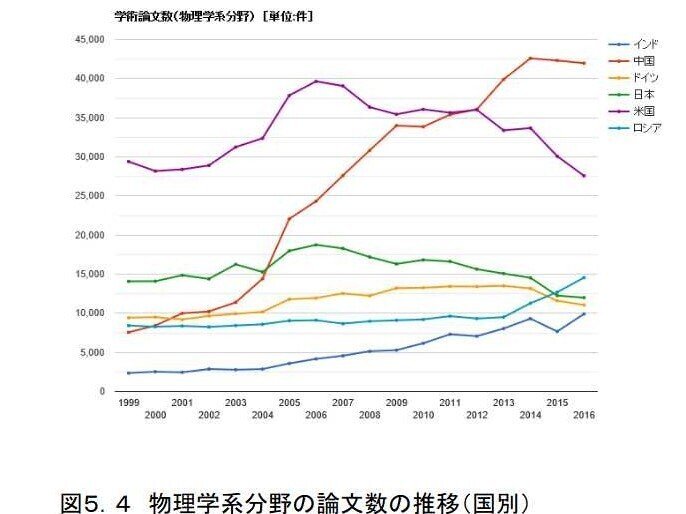

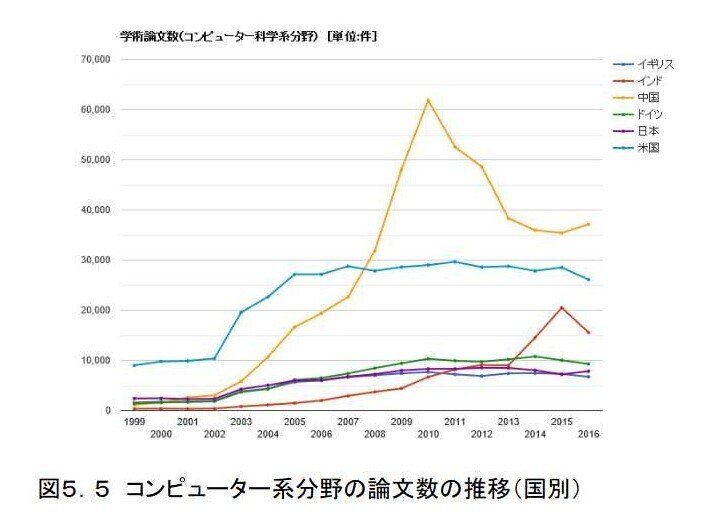

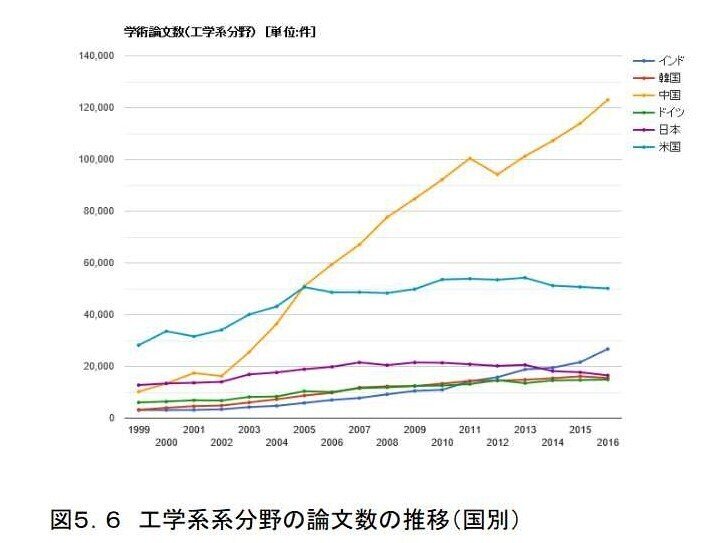

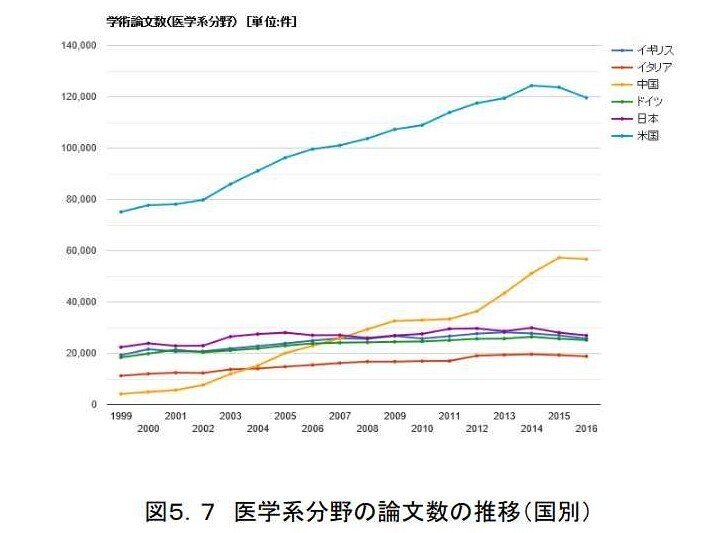

自然科学の生物科学(バイオ)、化学、物理学、コンピュータ、工学、医学の分野での論文数国別比較をそれぞれ図5.2から2図5.7に示してい

ます。これらの結果をみると米国、中国が他の国より圧倒的に論文数が多いことが分かります。米国が中国を上回るのは生物化学(バイオ)と医学系分野であり物理、化学、工学、コンピューターサイエンスの分野では中国が米国や日本、ドイツ、イギリスを大きく引き離しています。また、物理、工学、コンピューターサイエンスの分野ではインドが日本やドイツを引き離しています。日本は生物科学(バイオ)では横ばいであるがその他のいずれの分野でも最近は低下の傾向をたどっていることも分かります。

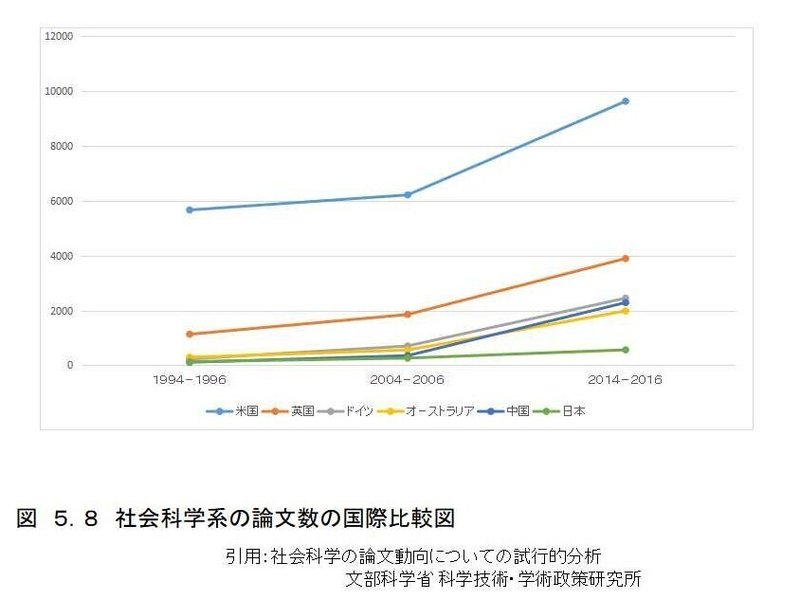

ここで、人文・社会系分野では論文生産性の国際比較は難しいが、経済と一般社会科学と合わせた結果について図5.8に示しました。残念ながらこの分野においても日本が卓越しているとは到底いえない状況であることだけは指摘できるようです。

2)日本の学術論文の質

学術論文の生産性ということでは自然科学のどの分野でも日本は漸減しつつあるということが分かりました。これらの論文や学術講演等の質については、一般的には、発表論文が他の論文にどれだけ引用されたか、いわゆる被引用数によって一応評価がされています。もっとも、今年発表した論文が直ちに引用されるわけではなく、多少の時間が必要であるし、10年前に掲載された論文のオリジナリテイが高く優れたものであれば現在でも引き続き引用されることもあります。また、現在話題の領域であれば被引用回数も増えます。このようなことを考慮しながら、3年間毎ごとの平均数でその変遷を国際比較してみれば日本の研究の質が向上しているのか、あるいは低下の方向に向かっているのか判断できます。もちろん研究を行っているのは大学ばかりではなく、公的な研究機関や企業の研究部門もあります。しかし、研究発表機関の多くはやはり大学であり、しかも自然科学部門は日本の場合は国立大学法人が私立大学よりかなり多く設置されているので、この結果は日本の国立大学法人の研究実力といってもよいでしょう。

科学技術機構(JST)から「151研究領域におけるTOP10%論文数の 国際シェア順位の推移 (七か国比較)」(2017年、6月)という調査報告書が出されています。これは1995年から2017年まで3年間の5期間内に発表された論文でその期間に引用された論文数のうちもっとも多く引用された数から10%以内に入っている論文数を国際比較したもので、その分野は生命科学(四六領域)、工学・化学・材料(三九領域)、コンピュータ科学・数学(二六領域)、物理・エネルギー・環境(四〇領域)の合計一五一領域となっている。詳しいデータはWEBでも見ることができるので、表5.3に結果の一例を引用してあります。

2015年から2017年までの期間、151領域のなかの国際比較で日本は‘がん研究、‘コロイド化学・表面化学領域で3位を占めましたが、1995~1997年の期間では2位を占める領域が31あったので、ここ20年間で多くの領域で急激に国際シェアが低下したことになります。中国は1995年~1997年には1,2位の領域はまったくありませんでしたが、2015~2017年では134領域を占めるようになりました。米国は中国に70の領域でトップを奪われています。中国が台頭してきたために日本のシエアが相対的に減少してきたわけではないことは、ドイツが相変わらず各分野で20年間同じようなシェアを保っていることで明らかです。結局、データで見ても近年の日本の学術論文の量、質ともに劣化してきていることは間違いありません。

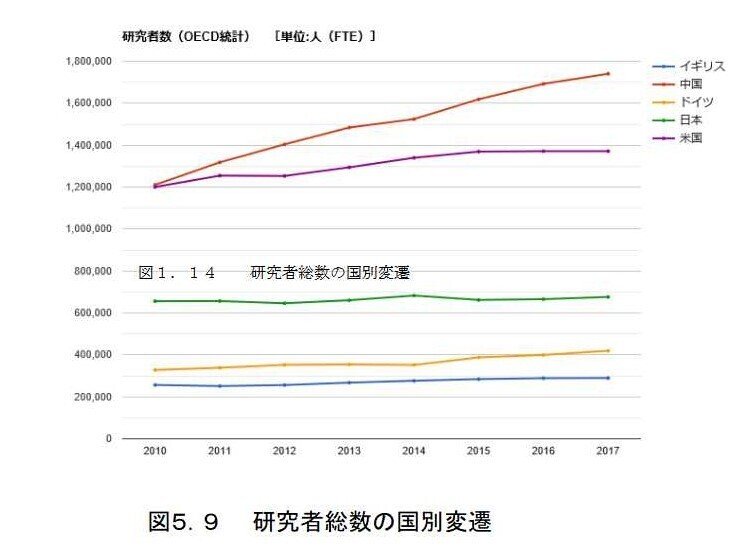

中国の躍進には驚くばかりですが、次のデータが参考になると考えられます。図5.9はOECDによる研究者数の変化をみたものですが、論文数は当

然研究者数が多ければその量は増えるのは当然であります。多くの研究者がいればそれだけ切磋琢磨でき、質の高い論文げでてくるのもまた当然のことです。もっとも、研究者数は大学だけではなく、企業、政府関係期間の研究者が含まれているので、特に軍関係の研究が含まれると判断が難しくなりますが、それでも中国の伸びは目を見張るものがあります。

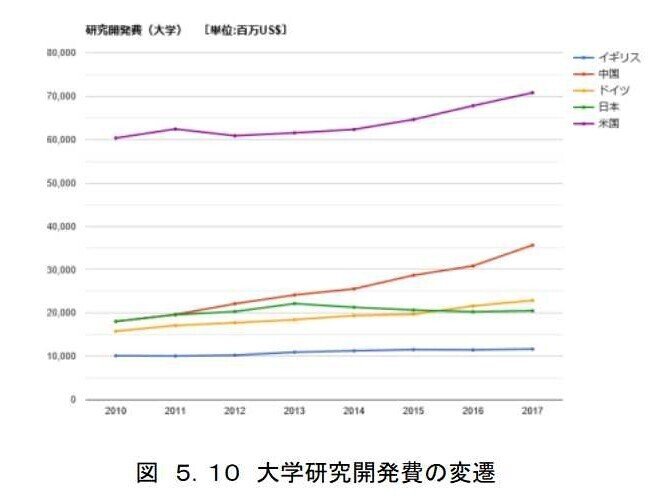

もう一つの参考資料は国別の大学の研究費支出であります。これを図5.10に示します。これは大学のみであるので、民間や政府の研究開発費は含まれていません。米国の支出が突出して大きいことと中国も右肩上がりに伸

びていることが注目されます。また、日本の場合はむしろ最近は減っていることに気がつきます。研究開発費には当然ながら研究者の人件費支出も算定されているので単純な比較はできせんが、伸びているといえどもひとり当たりにすれば中国は米国の半分以下であります。それにもかかわらず、論文数とその質が米国と肩を並べていうのはまさしく脅威であるといってもいいと思います。151研究領域における、2015年から2017年年の3か年平均のトップ10%の論文数の国際シェア順位一位は、米国が80領域、中国が71領域と、米国・中国でほぼ二分しています。 一方、日本が五位以内の研究領域は18領域で、3位がもっとも高い順位であり2領域のみでありました。 日本は多くの研究領域において、ここ20年間トップ10% 論文数の国際シェア順位が低下しています。しかし、ドイツでは国際シェアの低下は少なく、順位をある程度維持しているということは必ずしも中国の躍進による影響とばかりは言い切れません。いずれにしても、日本の研究パフォーマンスの低下については研究者数や研究費の問題だけではないと思っても少し詳しく分析する必要があります。

いま、任命権問題で揺れている学術会議でも本来はこのような分析をしっかりとしながら、日本の学術推進策の提言を行うべきです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?