(連載2)人類の来た道、行く道

3.人類の重み

地球におけるホモサピエンスの影響を分析しよう。まず、重量である。地球の生物は約5~6千万トンと推定されている。その90%は植物であり、約4500億トンである。次にバクテリア類が800億トンである。動物類はその残りでせいぜい0.5%の25億から30億トンといわれる。そのなかで哺乳動物になると約4,500種でせいぜい10億トン程度である。この哺乳動物の内訳をみるとんでもないことになっている。まず、人類は78億人、平均で重さ50kgとしても4億トンぐらいになっている。また、いわゆる人類の役に立つとして飼育されてきた家畜のなかでも、牛は約15億頭、豚、羊、山羊で約30億頭、ペットの犬と猫で約15億頭といわれているので、犬、猫は別にして家畜の重量だけでおよそ10億トンである。家畜のほとんどが哺乳動物の重量を占めていることになる。アフリカには象が50万頭いるといわれる。しかし、平均体重6トンの象が占める体重はわずかに3千万トン程度である。いかに人類本位の地球になっているかよく分かる。生物多様性や動物愛護などの環境保護団体がいくら声を張り上げてもこの現実をみればまさしく蟷螂の斧であろう。人類自身を半分にすれば家畜以外の動物は2倍に増える可能性があるのではないか。人類史上人間に狩られて絶滅した動物も多い。人類が食料を求めて狩をした結果、マンモスは死に絶えたといわれる。陸にも海にも絶滅した哺乳類は多い。その多くは環境変化であり、先代人類もすべて絶滅している。しかし、人類が増えるとともに生息域を奪われて死に絶えた哺乳類や鳥類も結構いる。食料確保のため他の種の哺乳類を殺戮するのはやむを得ないとしても、油をとる、毛皮をとる、象牙をとるためなど経済行為での他種の動物の殺戮は人類の横暴である。では、家畜ならば食料目的であるから殺しても構わないのかという問題が生じる。キリスト教的な文化では神を模して創造された人類が頂点にあり、その他の生けるものはすべて人類のためということになっている。牛ステーキを食べたり、和牛のしゃぶしゃぶを食べるときに、10年前の原発災害のときに周囲の20万人以上が緊急に退避ということで、家畜農家は牛を捨てて避難した。飼育していた牛は後日餌がなくて餓死するより安楽死させるということですべて殺した。飼育されていても最終的には賭殺されて食肉となる運命であっても、死ぬ牛にとっては安楽死もなにもないだろうと思う。生きている途中で人類の勝手な都合で、後に命をつなぐという生殖行為もなく矯正的に命を捨てさせられたのである。死なせた牛が消石灰をかけられながら重機を使って次々に埋められたいくシーンを見たならば、飼い主ばかりではなく、認知機能でここまで進化してきた人類であることを恥じて涙を流さずにはいられない。

この問題は人類と宗教、文化にかかわる大きな歴史的、社会的背景があるので、あらためて後に論じることにする

(閑話休題)

実は私は犬や猫が好きで、犬を今2頭飼育している。犬は人間の感情をよく見ることができて、喜怒哀楽の表情も豊かである。よくぞ、他種、他科、他属の動物がこれまで人間との親密な共同生活に慣れたのかと不思議に思う。通説では、オオカミの亜種が人類が農業や牧畜などで定住を開始した約1万5000年から2万年前に人との関係を始めたということである。知能は猿に劣るけれども訓練すれば盲導犬、警察犬、牧羊犬などにもなる。ときどき動物の本能を出すこともあるが、人間に従順であり、また人間を好きであるということが、これも認知革命の結果、人間側も親密感を持ち受け入れた結果なのであろう。人類史的にみるとすべての人類が兄弟、姉妹であるのはずなのに肌の色や宗教、文化が異なる人種に対してヘイトクライムが広がるのに、犬、猫は誰もが可愛いというのも皮肉なものである。

4.地球の人類収容力

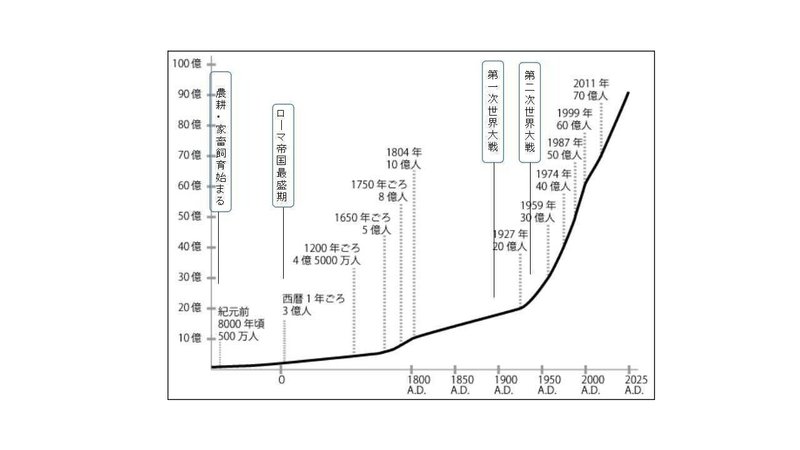

現世人類は農耕や家畜を飼育する前、世界の放浪者としてごくわずかの小集団が獲物を求めて、灯りや道もない森林やステップ地帯を互いに遭遇することもなく放浪しながら氷河時代を生き抜いてきた。そのときの人口がどうであったかを推測することも難しい。ただ、農耕や家畜を飼育する方法を覚えてからは定住することで村や都市が出来て人口が急増したことを古代遺跡が示している。図1は人口増がどのように起こってきたかを推測したものである。本格的に農耕や家畜の飼育が始まった紀元前8000年頃の人口はおよそ500万人である。その後、人類はゆるやかに増え続けるが、当時は人

図1 世界の人口推移

類の9割以上が農耕や家畜飼育などの食料生産に関わっており、摂氏5~6度にも及ぶ気温変動による温暖期や寒冷期(小氷河期)があり、食料生産が不安定であったため人口増は抑えられてきた。しかし、18世紀の産業革命を契機として、農業以外の産業が勃興し始めると人類は急激に増加し始める。20万年かかって1750年に約8億人まで増えた人類は、その後わずか250年で60億人を超え、今や78億人に達している。国連の人口予想では2050年に90億人に達すると予想されている。

ここで、地球は人類をどれだけの数を養えるか考えてみたい。まず、大きな制限の要因のひとつ食料の問題である。食料の大元は太陽のエネルギーにを利用した光合成による穀物生産である。地球の生物の90%を占める5-6千万トン植物の大半はアマゾンや東南アジアにあり、これらの植物が光合成することで蓄えた栄養分を直接人類が食することにはなっていない。農耕が可能な地域で栽培した穀類を食することで人類は生きてきた。まず、太陽エネルギーを穀類がどれだけ利用できているかということになるが、その変換効率はせいぜい0.1%程度といわれる。人類が生存するためには成人の基礎代謝として1日当たり2,500キロカロリーを必要とする。1日当たり受ける太陽エネルギーの量は、約50%が反射で地表に達する前に宇宙へ帰えるとすれば、結局、一日当たり約900ペセタ(ペセタの単位は千兆)キロカロリである。地球の表面積は約147,000,000キロ平方メートルであるが、海を除いた陸地から森林や砂漠、山脈などを除いた作物栽培ができる耕地面積となると陸地面積の2.5%に過ぎない。これらをすべて単純に掛け合わせると、カロリーベースでいえば約90億人が収容の絶対的な最大という計算になる。国連の人口予想によれば人類は2050年には90億人とされているから、もはや地球は満員状態に近いのである。

この推定は単純であるが悲観的な計算に基づいているかも知れない。まず、可耕地の太陽エネルギーの利用は熱帯を除けば冬の期間は休みであるから半分に下がる。しかし、科学技術、とくに農業技術や遺伝子工学などの発展で光合成の効率が0.2%に増えるかも知れないので太陽エネルギーの利用効率は変わらない。生きるための基礎代謝として2,500キロカロリが必要というけれど老人、赤ん坊がいるから平均して1,000キロカロリーでいいのかも知れない。そうすれば、90億人の2.5倍であるから230億人まで収容可能という推定も可能である。

しかし、この計算は人類が草食動物としてカロリーベースで計算した地球の収容能力である。人類は雑食であるから、農耕の開始ともに家畜を飼育してたんぱく質などを補給してきた。飼育効率の高い豚でさえ、人類に必要な穀物の10倍も与えなければならないといわれる。こうなると、穀類からのカロリーベースから推測した地球の人類収容能力は一段と落ちてしまう。せいぜい、100億人程度が限度というのが著者の推測である。

また、人類が多くなればその居住地は可耕面積を減らす。優良農地とされているところが郊外のショッピングモールにいつのまにか変わってしまったということは今の日本でも日常茶飯事の光景として見ている。熱帯雨林でさえ、毎年米国アリゾナ州の面積ぐらい減少しているといわれている。もちろん、熱帯雨林に居住する原住民も経済的な恩恵を先進国と同じように受ける権利はあるから、農地を新たに作って換金作物を栽培したいということは理解できる。ただ、地球全体から見れば、生物の多様性はほとんどが熱帯雨林があることによるものであり、環境保護の根本は熱帯雨林を減らさないということにつきるのである。やはり、人類は増えすぎたために他の生物すべてに圧力をかけているのである。

人類が今後生き続けるために必要なことは、いま大騒ぎしている新型コロナのようなパンデミックに対する対策ではなく、なによりも気候変動の問題対しての備えである。太陽から与えられるエネルギーが生物生存のカギということには間違いないが、この太陽エネルギー放散そのものがまったく変化しない盤石のものではない。太陽自身にほぼ10年毎にくり返す活動期、非活動期の周期がある。さらに受ける側の地球にも地表へエネルギーが到達するときの変動がある。地球史的な長いスパンでみれば、銀河系の運動がからむほぼ10万年毎にくり返す地球の氷河期、さらに3~4万年毎の小氷河期がある。近世では、約2~300年前でさえ平均気温の低い寒冷期が続き天保、天明の大飢饉がある。このような歴史を考えると、この地球上に人類78億人が生きている基盤はきわめて脆弱であることに気がついて欲しい。

皮肉なことに、今の地球の人口にとれば温暖化は歓迎すべきことなのである。

(連載2完)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?