あこや姫伝説の特徴①

山形県千歳山に伝わる阿胡耶姫伝説の骨子

①木霊信仰・・・松の木の精霊

藤原豊充の娘。

藤原鎌足公の曾孫

陸奥の信夫(福島県)の系譜と伝わる。

②中将姫・・・中将姫の妹

藤原豊成の娘。

豊成は(藤原武智麻呂の長男)

伝承のパターン

①温泉をひらく・清水を見つける伝承

「中将姫の妹」

→A:宮城県川崎町:青根温泉を開山した

B:兵庫県丹生山田荘:白瀧姫伝説

②炭焼商人の妻の伝承

→A:山形県上山市:炭焼藤太の妻

B:宮城県金成町:藤太の墓あり(妻の名は、おこや)画像下

③京都の遊女の伝承

→A:宮城県名取市 道祖神(京都一条北の出雲路道祖神=あこやの名)

B:京都二条通 岡宿の翁の娘

Bは、名取太郎を追って娘は陸奥へ行ったとある。→名取道祖神

(名取の道祖神)

信夫郡にいた公家の娘?

まず、阿胡耶姫伝説は、藤原豊充と藤原豊成という

藤原鎌足公の娘になっていますが、

豊充の名は、史実にありません。

藤原豊充系は、信夫郡にいた公家の娘とも伝わります。

信夫は、福島市内にある信夫山が起源にあるとされますが、

西行の名前は「佐藤氏」で、先祖は信夫佐藤氏にあたります。

西行→藤原秀衡の親戚である歌人・西行法師(佐藤義清)

藤原秀郷の側近、佐藤継信・佐藤忠信兄弟がいる。

そのため、西行も、あこや姫伝承の萬松寺や、藤原実方の地にやってきています。

画像:※信夫佐藤氏の菩提寺(福島市飯坂町)

医王寺(826年開基)山号を瑠璃光山といい、薬師如来の別称「医王」を寺号。

「信夫佐藤氏」に関係する阿胡耶姫であると考えれば、

砂金の豪商=炭焼き商人は、「金売吉次」の存在が大きい。

全国に伝わる炭焼商人伝承ですが、あこや姫と結びつけられているのは、母系社会、女性の優位性を伝えるものであり、都と陸奥の交渉のために、婚姻関係を結ばれたことも考えられます。

吉次は、源義経を京都から平泉へ案内したとされる重要人物です。

また、佐藤継信・佐藤忠信兄弟も、源義経の従者。(3人の像)

京都の道祖路や翁の娘が陸奥に伝承されているのは、

金売吉次と関係する人物があったと推測され、源義経が関係しています。

皇族の争いと阿胡耶姫

真相は定かではないですが、藤原家の系譜に関係する皇女や、

姫、巫女などの伝説は、皇族に関わる人々が影に存在しており、その影に多くの豪族が関わってきました。彼らに従った一族の証として伝承されている意図は、

最後まで戦った意思を尊重したい面影が見えます。

阿胡耶姫、小手姫、名取老女、鹿野姫など

陸奥に伝わる姫伝承が混在しており、

時代が変わる度に、変化しています。

女性たちは、当時の皇位継承に翻弄されたと考えられ、

一族と共に東北へ逃れた伝承が、女性の講によって(特に羽黒講や熊野比丘尼など)各地に残されています。

東北で庵を開き、人々のために尽くした阿胡耶姫は、地元の人たちに受け入れられ、晩年、尼僧として生涯をとじたとされます。

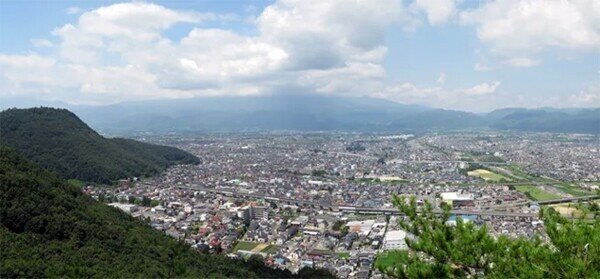

(信夫山からみる福島市街)

都の人たちは、元は京都の宮廷で華やかに暮らしていただろう

人々の思いを、遠い「みちのく」に馳せる物語に共感するようになります。

それを上手に創作したのが、世阿弥・音阿弥だったのでしょう。

しかし、その多くは、在地の豪族の娘が貴族の長男と結ばれない悲恋話しとして語られることが、ほとんどです。

これらの風習を山形県では「ムカサリ」と呼び、ムカサリは「迎えられ」からくる結婚の方言。生前、結婚をせず若くして亡くなった女性をあの世で幸福にくらせるように奉納する絵馬のことです。

このような男女の悲恋話のルーツは、中国の雲南省にあり「鎮魂のために」語られるものです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?