archive⑧広島「被爆記」(母・青野(中島)たえにより、1982年刊『はな』11号に寄稿)

お読みいただく前に ~青山通(青野泰史)

映画『この世界の片隅に』で、主人公が終戦直前に呉から広島市に行く話が持ち上がります。史実を知っている我々は「今、広島市に行ったらだめだ!」と叫びたくなるシーンです。

結局彼女は行かないで済んだのですが、安堵すると同時に、このタイミングで佐賀から広島市に行ってしまった人を思い出します。

母です。母・青野(旧姓:中島)たえは1927年に佐賀県で生まれ、1945年に現在の広島大学教育学部の前身校の一つで、開校したばかりの広島女子高等師範学校に進学。被爆し、かろうじて生き残りました。

その後佐賀県の高校での教員生活を経て結婚後は東京で過ごした母は、先の高等師範の一期生から四期生による同人誌『はな』を仲間と創刊。1970年頃から1990年代前半まで、ほぼ毎年刊行されました。

母は編集委員、執筆を行なっており、この「被爆記」は1982年刊行第11号の特集「戦争と私」に掲載されました。その後母は1992年に、17年闘病したパーキンソン病により64歳で亡くなり、『はな』はその追悼号をもって刊行を終了します。

今回この「被爆記」を、投下から78年後(2023年)の8月6日を前にnoteにて公開することといたしました。ぜひ多くの方にご高覧いただけますと幸いです。

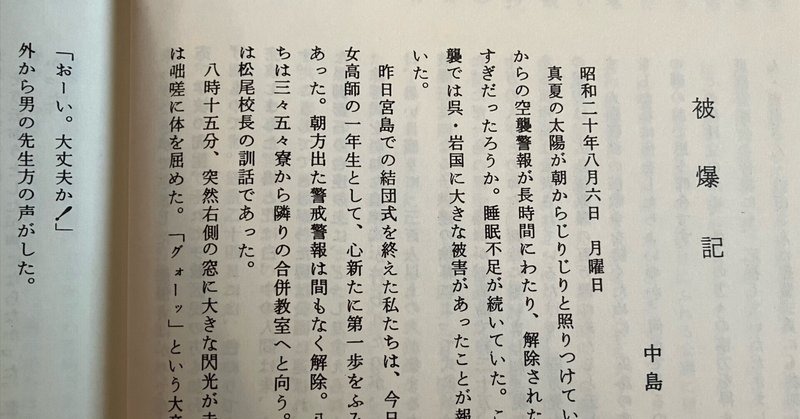

「被爆記」 青野(中島)たえ

昭和二十年八月六日 月曜日

真夏の太陽が朝からじりじりと照りつけていた。昨夜からの空襲警報が長時間にわたり、解除されたのは三時すぎだったろうか。睡眠不足が続いていた。この夜の空襲では呉・岩国に大きな被害があったことが報じられていた。

昨日宮島での結団式を終えた私たちは、今日から広島女高師の一年生として、心新たに第一歩をふみだす日であった。朝方出た警戒警報は間もなく解除。八時、私たちは三々五々寮から隣りの合併教室へと向う。一時間目は松尾校長の訓話であった。

八時十五分、突然右側の窓に大きな閃光が走った。私は咄嗟に体を屈めた。「グォーッ」という大音響と共に身体が宙に浮いて、それからガラガラと崩れて行った。まるで奈落の底に落ちて行くように二階から下まで校舎とともに倒れて行った。

髪の毛が燃えはじめた。顔が熱い。火が廻って来たのかも知れない。

「お母さーん」

「助けてえ!」

と叫ぶ声があちこちから聞える。

(私は女々しいことは云わない。葉隠の女性なんだ。頑張ろう)

故郷の景色が浮かんで消えた。水盃をして出してくれた父母の姿。そして

「若しもの時には大阪の叔父さんとこへ頼って行きなさい」

(でも私はここで死ぬ)

数秒か数分が過ぎた。熱く焦げていた体が少し楽になった。

(助かるかも知れない)

真暗だった周囲が少し明るくなって来た。

「おーい。大丈夫か!」

外から男の先生方の声がした。

「先生! ここでーす」

「元気を出して外へ出るんだ」

私は僅かな陽の射す方向へ出ようと体を動かした。幸い体は大きな机の下に入っていて動かすことができる。

(大丈夫だ。助かるかも知れない)

でも足が動かない。目をこらしてよく見ると大きな釘を踏み抜いている。板に打たれた釘が右足の裏から甲まで通っていた。私は力いっぱい足を引張った。動かない!

(早くしないと火が建物全体を包むかも知れない)

又足を引張る。少し動いた。もう一度引張る。三度目に釘は薄い血を滲ませ乍らやっと抜けた。

(助かった!)

直撃弾だとばかり思っていた私の眼に写し出された光景は、見渡す限り瓦礫の山であった。改めて自分の体を見る。右手は甲から肘にかけて皮膚が垂れ下り、左手にも大きな水ぶくれができていた。むき出しになった薄紅色の筋肉には壁土やガラスの破片がキラキラと光っていた。

髪は半ば燃えつき、肩から背中にかけても焼けつくような痛みが走った。でもそれは私一人ではなかった。頭から血をだす友人、白いブラウスが見る間に血に染って行く。

「とにかく安全な場所へ逃げるんだ。又いつ次の攻撃があるかも知れない。吉島の飛行場なら安全だろう。はぐれないように固まって行きなさい」

先生方の声を後に竹の救命具を持って私は何人かの人の列に続いた。欄干が燃えている。この橋もやがて渡れなくなるかも知れない。

見渡す限りの瓦礫の山からは、次々と火の手が上がり、その中を人々は逃げ惑い右往左往していた。背中一ぱいに火傷を負って水を求めている人。

「子供のお腹が出る! 誰か助けて!」

と叫ぶ母親。この世に地獄という場所があるとすればこういうところではなかろうか。

どこをどう歩いたのだろう。広島へ来てまだ幾日も経っていない私には、地理も何も分らなかった。只友人たちの後からノロノロとついてやがて吉島の飛行場に辿り着いた。そこにはすでに数十、いや数百を数える人たちが集って口々に

「水。水をくれ!」

と叫んでいた。

「水は飲まない方がいい。水を飲むと死ぬんだぞ」

走り廻っている兵隊さんの声が響いた。私はとりあえず近くの防空壕に入ろうとしたがそこはすでに満員であった。次の壕を探してやっと入口近くに坐らせて貰った。

折り重なるようにして並んだ人達の中から呻き声とも叫び声ともつかぬ声があがり、それはそのままこの世の終焉を告げる怨念のようにも思えて来た。

「こんな空襲を受けて勝てる道理がない。日本はもうお終いだ」

そう叫んでいる人がいた。

「違います。日本が負けることはありません。必ず勝つんです」

そう云おうとしたが声にならなかった。私も水が欲しかった。

壕の中の息苦しさに頭痛を覚えた私は外へ出てみた。長かった一日はようやく夕暮れを迎えていた。遠く見渡す広島の街は夜に入っても燃え続けている。

「新型爆弾だそうだ。草や木が七十年も生えぬらしい」

どこから伝わったのかそう云う人がいた。アメリカはこの爆弾を落すために今まで広島の街を無傷にしておいたのか。

「花の京都は後まわし。疎開するなら広島へ!」

と書いたビラの意味がここでやっと解ったような気がした。

八月七日 火曜日

しばらくまどろんだろうか。坐ったままの姿勢で朝を迎えた。昨日「日本は負ける」と叫んでいた人も今朝は冷たくなって運ばれて行った。

お昼頃はじめて傷の手当を受ける。薬品が足りないからということで焼け爛れた両手は先ず水で流され、それに油を塗るだけの簡単な治療であった。纏帯もなくガーゼが一枚傷の上に被せられた。皮膚のない右手の傷は、乱暴に扱われる度に飛び上るほどの苦痛であったけれど背中いっぱいの火傷の人もいた。顔が歪むほどの痛さ位ではないだろう。

やっとの思いでここまで辿り着いた人たちも、昨日から今日にかけて多勢の人が亡くなって行った。それらの人たちは滑走路の横に並べられて肉親の訪れを待った。引き取る人のない亡骸はこの夜から茶毘に付されていく。その煙がまだ燃え続ける広島の街を背にいつまでも漂っていた。 合掌。

八月八日 水曜日

ガーゼに被われた右手の火傷は、暑さのために化膿して数倍に膨らんでいる。手当の度に苦痛が続く。下痢も止まらない。

傷の浅い友人たちは、一人二人と帰って行った。

田舎の両親はどんなに心配していることだろうか。せめて何等かの方法で無事なことだけでも知らせたいと思うのだけれど、通信も交通も途絶えた現在はなす術もない。

八月十三日 月曜日

被爆後一週間が過ぎた。友人も私を入れて四人に減った。何れも傷が重く故郷の遠い人ばかりだった。

午後軍の命令ということで、江波の国民学校へトラックで移された。机と椅子を片付けたガランとした教室に二列で横になる。

八月十四日 火曜日

岡山からの救護班到着。初めて治療らしい治療をして貰う。顔の傷に赤チンキを塗られてまるで赤鬼のようだと、その時初めて笑う。

着のみ着のままだった私たちに、寮の焼跡からみつかったという浴衣を頂く。私は両袖をほどいて片袖を腰に結び、もう一枚の袖を水に濡らして右手の湿布にした。

八月十五日 水曜日

昨夜から今朝にかけて空襲警報も警戒警報もなく何か不気味なようだ。

午後渡辺先生から終戦を聞いた。― 何の感慨もなかった ― 強いて言えばこれで帰れると思ったこと位か。「国破れて山河在り」という漢詩が妙に思い出されたりした。

「僕はもう小学校の教師になるよ。占領下では学制は小学四年までしか認められていないそうだから―」

とぼとぼと帰って行かれる先生の後から

「誰か来て!」

と大きな声。昨日から危なかったお隣りのおばあさんが臨終を迎えた。私はその唇にそっと水を含ませて上げた。

「ありがとう。お世話になりました。」

静かになったおばあさんの耳もとの傷口には数匹のうじ虫だけが蟲めいていた。

八月十七日 金曜日

金子先生と一緒に父と叔父が九州から迎えに来てくれた。父は遠くから私をみつけると一歩一歩近づいて来て、

「大変だったな」

と云った。

「うん」

「よかった ― 」

声にならない。黙って顔をみつめ合っていた。

しばらくして持参のリュックサックが開けられ、この一月見ることもなかった真白いお握りが配られた。母がどんな気持でこれを拵えたであろうか。

「もっと早く迎えに来たかったが九州は毎日艦載機の機銃掃射で動けなかったんだ。何度も電報を打ったけど梨のつぶて。終戦を聞いて一番にとんで来たんだよ」

生きてさえいれば例え負ぶってでも連れて帰りたいと父は負ぶい紐までリュックにつめ、屈強な叔父を連れて二人で来た由。それでも

「己斐の駅で汽車から降ろされた時に初めて見た広島の街は、とても人間が生きてるとは考えられなくて、このまま帰ろうか。といい乍ら、それでもせめて骨だけでも拾えればと思って……」

ぽつりぽつりと話す父の目許をみつめ乍ら私は反対を押し切って出て来たことへの後悔が胸をしめつけていた。

八月十九日 日曜日

昨日広島を発って岩国に一泊。汽車は復員の兵隊さんで鈴なりの状態だった。私は人々の遠慮のない視線を浴び乍ら座席の一隅で小さくなっていた。

「広島のピカですか。大変だったんですね」

「よくまあ無事で……」

夜九時すぎ佐賀駅着。食べるものも喉を通らず寝ることもできずに毎日わが子の無事を待ち続けていた母は、この夜も玄関脇に椅子を持出して待っていた。遠くから私の声を聞きつけた母は立ち上った。私は一目散に駆けた。

「お母さーん!」

(了)

註

・文字組はWEB仕様としました。とくに改行関係は、原文から大幅に変更しています。

・表記は原文のママです。一箇所、曜日の不整合のみ調整致しました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?