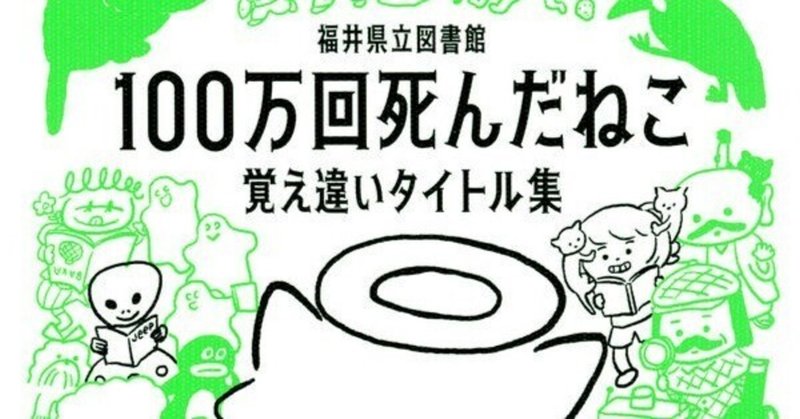

福井県立図書館『100万回死んだねこ 覚え違いタイトル集』

各所で話題のこれ。大学1年生向けの図書館の使い方の解説や司書課程の授業でやっぱり知っておいてもらいたいなと思って紹介することにした。

これは図書館業界では結構前から知られていたコンテンツで福井県立図書館の「覚え違いタイトル集」を書籍化したものである

本好きの人は中身を見て思わず噴き出してしまう、ということもあるんだろうが、その狙いは、図書館の利用者の人と勘違いを共有するのではなくて、後段の「レファレンス・サービス」についての認知度を上げるというところにつながっている。

私たちの仕事は研究者と違って調べて論文にまとめることではなく、あくまで情報を探すお手伝いであると認識しています。司書が納得のいく答えをどこまでも追求するのではなく、答えにつながる資料をお探しする。それがレファレンスサービスの軸だと考えています。

今でもカウンターで、「こんなこと聞いていいのかわからないんだけど…」と言われることがあります。利用者の質問を受けることは図書館の業務そのものなのに、まだまだ伝わっていないようで残念です。利用しやすい環境をつくるために、「覚え違いタイトル集」やその他のサービスで利用者の心理的ハードルを少しでも下げることができたら、と思っています。

というあたりに図書館の人のプロ意識を感じる。

ついでにいう。この本を見て、自分が図書館の人に質問していたことがネタにされていたら嫌だな…と思う人がいたとする。けれど私は、それは割と的外れな感想ではないかと思っている。

もし、これが図書館がお客さんの間違いを指摘して爆笑しているだけの企画だったら確かにただの悪趣味だが、カウンターに村上春樹の『とんでもなくクリスタル』を探している、とか、本書で出て来る様々な覚え違いタイトルを聞きに行ける雰囲気があるという事実が、答えであると思う。自分がユーザ側で、こんなこと聞いて笑われるかな…と感じさせてくる冷たい感じのカウンターだったら、そもそも質問が成立しないんじゃなかろうか。私は福井県立図書館の閲覧サービスへの力の入れようからして、図書館側と利用者側の間に覚え違いを愉快な話題としてお互いに享受できるような関係性がある程度成立しているように思える。違うかもしれないが。

図書館から大学教員に移ってから、学生には、「授業に関連してたら何を聞いてもいいよ。答えられる範囲で答えるから」と言ってるが、これもリアクションには結構な温度差がある。一方的に講義した内容だけじゃなく、受講者がそこで生み出す様々な反応まで込みで大学の授業の価値だと思うからなのだが、人にものを聞くこと、質問することへの心理的ハードルが下がると、どんなによいことがたくさん得られるか、実際の経験を通して、広く知ってほしいと思っている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?