散歩びより … 奈 良(2022年)

出かけたのは一か月ほど前、梅雨入り前の六月初旬 3日間でした。興福寺、久米寺、丹生川上神社(3社)などを回りました。あまり知られてない場所もありますが、「人の行く裏に道あり花の山」的な面白さがありました。というよりも、奈良はどこに行っても歴史に結びついた特別な地域なのだと、しみじみ感じました。

唐招提寺

静岡からの途中で交通渋滞があり、どうにか閉門前にたどり着きました。鑑真和上像特別公開を期待していたのですが、事前予約が必要だったと行ってから知り残念でした。また、雨で暗かったためか、カメラのシャッターも押せまずじまい…。けれど、境内は広々して建物も簡素で美しい、また来ればいいかと思いました。

興 福 寺

藤原氏の菩提寺である興福寺は、やはり日本の中枢に君臨してきた一族のお寺です。この国宝館は素晴らしく、時間をかけて見て回りました。二つの仏頭(山田寺、運慶作)は、ずしりと重い存在感があります。また、ごつい鬼の像は何故か妙に愛らしくて、退治したら可哀そうに見えました。(一部100円のパンフレットはお勧めです。)

広い境内の中、南円堂のあたりを歩いていると、親切な市民ガイドの人がお話をしてくれました。

「このお堂は御所に習って、右近には橘を植えています。でも、左近には桜じゃなくて、藤なんですよねぇ。なにせ、藤原氏のお寺ですから… 橘の小さな白い花の咲くころは、それは爽やかで気高い香りが漂うんですよ。」

五月の空に花橘の香りが立ちのぼるさまを、思い浮かべました。(花は文化勲章に図案化されています。)

奈良国立博物館

博物館は奈良公園の一角にありますが、もとは興福寺の境内だったそうです。春日大社にも接しており、あちこちで鹿がのんびり散歩しています。それにしても、鹿せんべい売りの屋台の横、まるで絵看板のように一頭の鹿がじっと立っていて驚きました。商売上手というか、鹿にもちょっとした戦略家がいるのでしょう。

奈良国立博物館(当時 帝国奈良博物館)は明治28年(1895)に開館。 昭和30年代ころまで仏教美術の名品展示が主でした。けれど、寄託者である各社寺が収蔵庫を建て 現地で保管するようになり、寺院から文化財の返還が相次ぎました。こうしたなかで、 当仏教美術の鑑賞と研究に資するために、仏像・仏画・仏教工芸品などを系統的に展示する方向へと 変化し、その方針は基本的に今日まで継承されています。

企画展は「大安寺のすべて」で、奈良時代には南都七大寺のお寺1つのでした。中世の戦乱を経て多くの建物は失われました。けれど、今も大安寺に残る9体の仏像は、千年の時を経た貴重な木彫で、後世の仏像づくりに影響を与えたとされます。

奈良は美味しい

今回の旅の収穫の一つは、奈良には美味しくて居心地の良い食べ物やさんがあると分かったことです。しかも安い。前回はハズレばかり引いたのか、けれど考えてみれば、観光客相手のお店ばかりでした。少し歩いて裏通りまで足を延ばせば、地元の人御用達のお店は確かです。

お腹一杯、ほろ酔い加減でホテルに戻り、明日の予定に迷います。少しご縁があるので久米寺に行き、その後は…?

久 米 寺

飛鳥時代の役小角(役行者)が修験道の開祖と言われていますが、寺に縁のある久米仙人も神通飛行術を習得しており立派な修験者だったようです。まぁ、どちらも伝説上の話です。また、久米仙人には女性のふくよかな足に見とれ空から落っこちたというこぼれ話も残っています。

お寺は静かで地元の人がお掃除をしたり木陰で休んでいたり、こじんまりして親しみやすい感じでした。けれど、由緒をたどれば聖徳太子の弟皇子により建立されたお寺ということ(他説あり)で、茂る樹々の向こうには立派な多宝塔がありました。また、日本で最初の密教の寺という看板もありました。郊外にぽつんと建っていましたが、その歴史は謎めいて深そうです。

本堂の拝観をしましたが、さもなく置かれた貴重な資料やお像などがありました。その中に二頭身くらいのユーモラスなお像があり、画像で見ただけですが平櫛田中の大黒様を思い出しました。

次に向かう途中でお昼になり、道の駅で名物の柿の葉寿司を食べました。そこにあったパンフレットを眺めていると、「丹生川上神社」の字が目に飛び込んできました。「丹生」といえば、水銀であり朱のことです。ここ数年は丹生が気になり、本を読み返し古代史にまで思いを馳せています。(そのうち纏めたいと思っています。)そこには手掛かりがあるかも…。予定変更、行くしかない!

丹生川上神社

向かう道はどこまでも山深いと思っていたら、吉野に入っていました。さらに驚いたのは、丹生川上神社は3社に分かれていたことでです。近くから順不同に進みました。

丹生川上神社下社

たどり着き、立派な神社もさることながら、入ってすぐ二頭の馬がいて目を引きます。看板を読むと、ただの馬ではありませんでした。祈雨には黒馬が止雨には白馬が、皇室から神社に献じられきたそうです。何故か白馬が私に寄ってきてくれ、縁起が良さそうで嬉しくなりました。

白鳳4年(675年)に水神のご加護を祈るため、天武天皇により建立されました。社務所で尋ねましたが、「丹生」との関連はありそうですが定かとも言えないようです。(水銀は水俣病のため恐ろしい鉱物と思われていますが、有機水銀は少し違うし古代には貴重な鉱物でした。)今では水の神様として丹生川上神社は、知られているようです。回ってみましたが、結局は上社や中社も同様でした。

木立の中、社殿は高くそびえ厳かに見えました。

丹生川上神社上社

山また山を分け入って一時間ほど、カーナビのおかげでたどり着けました。そこは山の頂上付近、ダム建設のため移転したということでした。遠くまで見晴らしのきく所でしたが、新しい社殿には一抹の寂しさもありました。

丹生川上神社中社

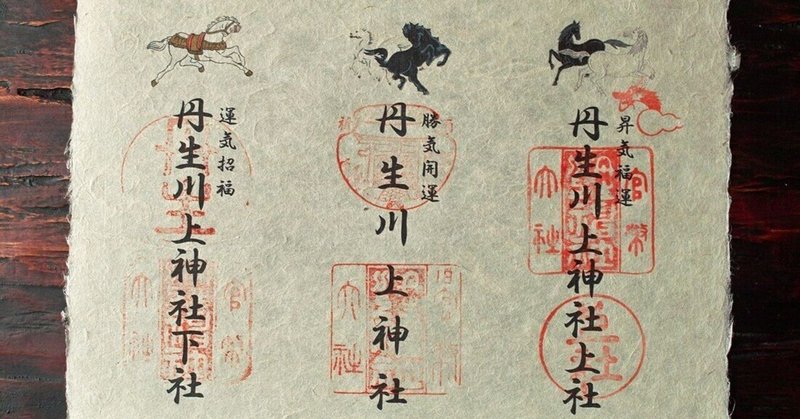

また山道を一時間走り、三社巡りの完了です。境内の見事な巨木が迎えてくれました。社務所にお願いして、御朱印が揃いました。(最初の画像↑)

意外だったのは、三社とも山深い地にあるのですが、参拝客が多かったことです。中社では観光バスの団体客もいました。皆さん信仰心が篤いのでしょう。感心しながら、静岡への帰路につきました。

今回は山道をよく走ったなというのが、正直な感想です。でも、ナゾを追っかけるのは楽しい。次回は奈良から和歌山の方まで足を延ばしてみたいと思いました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?