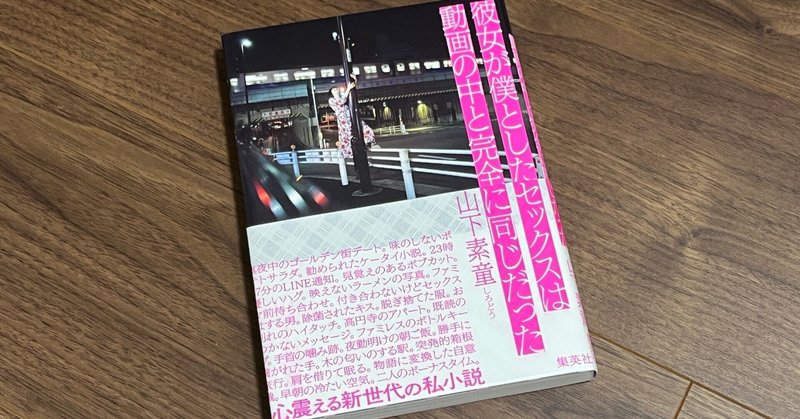

書評:彼女が僕としたセックスは動画の中と完全に同じだった(山下素童)

山下素童は風俗界の大谷翔平である。この点について、議論の余地も、説明の必要もないだろう。

ともすれば気持ち悪いオッサンの文章となりがちな風俗レポを文学として昇華し、単行本を出すまでに至った軌跡は周囲から不可能と言われた二刀流を貫き、メジャーリーグという世界最高峰の舞台でトップ選手として君臨する大谷翔平と重なる。

デビュー作「昼休み、またピンクサロンに走り出していた」が大谷翔平にとっての日ハム編だとするならば、本作「彼女が僕としたセックスは動画の中と完全に同じだった」はメジャー編に位置づけられる。

世界最高峰の舞台で前人未到の偉業を更新し続ける大谷翔平がそうであるように、山下素童は変わってしまった。それは年齢を重ねたことに加え、取り巻く環境が以前とは異なるということも理由の一つだろう。大谷翔平が北海道からロサンゼルスへと活躍の場を移したのと同様、山下素童は池袋の風俗から新宿のゴールデン街へと動いた。プロに金を払って射精するのではなく、素人を口説くようになった。そこには日本のプロ野球からメジャーと同じくらいの差があるだろう。

題名にもセックスという言葉を使っておきながら、本作におけるセックスの描写は極めて淡々と、静的に描かれている。もちろん技巧的には洗練されており、読ませる文章ではあるが、仕事の昼休みを使って風俗に足を運び、その体験談をネットの海に放流していた頃の熱量はそこにはない。それはプレーオフ進出が絶望的なチームで、ホームランを打っても無表情で淡々とベースを回る大谷翔平の表情を彷彿とさせる。

かつて憧れた舞台で、結果を出すことが当たり前になった――。成功者ならではの悩みかもしれない。かつて「童貞カースト底辺」を自称していた山下素童だが、今や天下の集英社で連載を持ち、ゴールデン街のカウンターの内側というある種の特権を手に入れた。労せず女性とセックスができる環境により、スポイルされている節すらある。

確かに巧いし面白い、しかし何かが物足りない――。

第1章「一言目で『抱いていい?』は人生で初めてのことだった」、第2章『二村ヒトシはどうしてキモチワルいのにモテるんだろう』、第3章『彼女が僕としたセックスは動画の中と完全に同じだった』を読み終えた時点での感想だ。それはタイムラインに大谷翔平のホームラン動画が流れてきてもいちいち興奮せず、時には再生すらせずにスワイプするようになった時の感覚に近い。我々は慣らされてしまったのだ。

しかし、こうした印象は第4章「『セックスをする理由がわからないの』とあの子は言った」を読んで180度変わる。

ネタバレになるので詳細は省くが、本章はYoutuber海ちゃんと山下素童の関係を描いたものだ。その情緒的なやりとりの中には暖かさがあり、悲哀が漂い、手に汗を握る攻防があった。

表題作「彼女が僕としたセックスは動画の中と完全に同じだった」ですら、淡々と文字を積み重ねていった山下素童だが、ここで自分自身をむき出しにしていく。LINEのやり取りに感情を動かされ、他の女性の介入に苛立ち、揺さぶられていく様子を隠さずに描く。セックスをしながらもその状況を冷静に分析するような、1章から3章で見られた冷静で俯瞰的な視点はない。

第4章を読みながら、私は今年3月に行われたワールド・ベースボール・クラシックを思い出していた。準決勝戦のメキシコ戦、1点ビハインドで迎えた9回裏。先頭打者として打席に立った大谷翔平は打球を右中間に飛ばすやいなやヘルメットを飛ばし激走、二塁ベースの上で両手を上げて味方ベンチを鼓舞した。決勝戦のアメリカ戦では1点リードの最終回で登板し、世界最高の打者であるトラウト相手に100マイル超えの直球を連発し、スライダーで三振をとったあとは帽子を投げ捨てた。

娯楽の多様化と技術の進歩が進んだ現代、「物語」はどこにでも転がっている。通勤電車の車内でNetflixの人気ドラマを、Twitterでバズったウェブ漫画を、そして時にはタワマン文学を、我々は膨大なコンテンツを消費することで日々を過ごしている。

刺激が飽和した世界で漫然と不感症になっていく中、世界一のアスリートである大谷が持てる全ての力を注ぎ、感情を爆発させる様子に人々は魂を揺さぶられた。そこには紛れもなく「本物」があった。第4章を読んだ後に私が抱いた感情は、限りなくそれに近いものだった。

私小説。それは書き手のすべてをさらけ出す残酷なジャンルだ。良い歳した大人が恋愛にうつつを抜かす様子を晒し、世間にみっともない感情を吐露するという行為自体、とても正気の沙汰ではできない。しかし、だからこそ、そこで紡がれる文章は心を打つ。大谷の激走が、全力投球がそうであるように、山下素童は本気で海ちゃんに向き合い、そして文章を綴った。そこには計算では作り上げられない何かがあった。

議論を呼ぶであろう謝辞も含めて、表題からは想像もできない爽やかな読了感が、そして謎の敗北感があった。海を見たくなってふらりと東海道線に乗るようなとき、きっと私は旅の友に本書を選ぶだろう。何を読んでいるのか他人に悟られないよう、カバーをつけて。(敬称略)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?