ゼレンスキーの内面世界

サイモン・シャスター/キーウ

2022年4月28日 6時00分(米国東部標準時)

空襲警報の音を耳にしながら、ベッドに横たわる彼の横ではスマートフォンが鳴り続けている。最も辛い時間帯だ。スマートフォンの画面は彼の顔を暗闇の中の幽鬼さながらに浮き上がらせ、その目は日中に読む機会を逸したメッセージを追っている。その多くは彼の顧問からだが、中には妻子達からのメッセージも含まれている。そして塹壕の中で取り囲まれた兵士達からは、ロシア軍の包囲網を打ち破るため、もっと武器をよこせと何度も何度も言ってきている。

大統領には地下壕の中で、一日が終わったにもかかわらず、その日の予定表を精読する習慣がある。寝ても覚めても、何かを見逃していないか、誰かを忘れてはいまいかと考えてしまうと彼は言う。キーウの大統領官邸の大統領が時々眠る執務室のすぐ側で、ウォロディミル・ゼレンスキー氏は私に「無意味なことだ」と語った。「同じような課題ばかりだ。今日はもう終わりなんだろうと思う。だが、何度も見ていると、何かがおかしいと感じるんだ」。彼が目を閉じないのは不安のせいではない。「良心の呵責だ」と彼は語る。

同じようなことを頭の中で繰り返し考えていると彼は言う。「せっかく眠ったのに、今度は何だ?今もまた、何かが起きているんだ」。ウクライナのどこかで、また爆弾が落ちている。市民達は未だ地下室や瓦礫の下に閉じ込められている。ロシア人は戦争犯罪であるレイプや拷問を続けている。マリウポリ市とその最後の守備隊は包囲されたままだ。東部では危機的な戦闘が始まっている。こうした状況の中、コメディアンから大統領へと転身を遂げたゼレンスキー氏は、世界を魅了し続け、自国への支援が必要であることを、いかなる犠牲を払ってでも海外の指導者達に納得させなければならないのである。

「ウクライナの国外では──」、ゼレンスキー氏は私に語る。「人々はこの戦争を、インスタグラムをはじめとするソーシャルメディアで見ている。もしも彼らがこの戦争にうんざりしたのなら、画面をスクロールさせて去って行ってしまうだろう」。それが人間の本性だ。恐怖とは、我々に目を閉じさせるものなのである。「多くの血が流されている」と彼は説明する。「多くの感情もだ」。ゼレンスキー氏は世界の関心が薄れていることを感じており、それはロシアの爆弾と同様に彼を悩ませている。彼は戦争そのものよりも、戦争がどのように受け止められているかという点に重きを置いている。彼の使命は、自由主義を奉ずる世界に対し、ウクライナと同様に、この戦争が自分達の生存の問題として経験させることにある。

彼はそれを成し遂げつつあるようだ。合衆国と欧州による援助は彼に殺到し、第二次世界大戦以来、他のどの国にも与えられたことのない程の兵器をウクライナへと提供した。何千人ものジャーナリストがキーウにやってきて、彼のスタッフの受信トレイをインタビューの依頼で埋め尽くしている。

私が依頼していたのは、大統領に質問する機会を得ることに留まるものではなかった。大統領と彼が率いる指導部が経験した戦争を実見したいというものである。それは受け入れられ、4月の2週間の間、バンコバ通りにある大統領官邸で彼らの日常を観察し、現在彼らが生活し、働いているオフィスを見て回ることを許可された。ゼレンスキー氏と彼のスタッフは、この場所をほとんど普通の場所に感じさせてくれた。冗談で笑い合い、コーヒーを飲み、会議の開始や終了を待つ。暗い廊下を懐中電灯で照らしながら、床で兵達が寝泊まりしている部屋の前を通った。我々を案内してくれたのは、常に付き添いをしてくれる兵士達だけで、戦争というものが何かを体現していた。

3年前、キーウで行われたコメディショーの舞台裏で初めて会った時、彼はまだ大統領選に立候補中の俳優だった。今回の体験はその頃と比べ、ゼレンスキー氏がいかに変わったのかを物語るものであった。しかし、ユーモアのセンスは健在だ。「生き抜くための手段なんだ」と彼は言う。だが、2ヶ月に及ぶ戦争で、彼はより厳しく、より怒りっぽくなり、そしてなにより多くの危険を冒すようになった。戦争が始まってすぐの数時間後、ロシア兵は彼と彼の家族を数分のうちに見つけ、その銃声は執務室の壁の中にまで聞こえたこともあったという。そして、死んだ民間人の映像が彼を悩ませている。また、地下に閉じ込められた何百人もの兵士達が、食料や水、弾薬が不足していると、毎日のように訴えかけてくる。

この戦争中のゼレンスキー氏に関する記述は、彼と十人近い側近へのインタビューに基づいて為されている。彼らのほとんどは、なんの準備もなくこの戦争という体験に放り込まれることとなった。彼らの多くは、ゼレンスキー氏自身と同様に、俳優やショービジネス業界からの出身者である。また、戦前はブロガーやジャーナリストとして、ウクライナで名を馳せていた人々もいる。

前回会った日(侵攻から55日目)、ゼレンスキー氏は戦争を終結させうる戦闘の開始を宣言した。ロシア軍はキーウ近郊で大損害を被った後、再集結と再編成を行い、東部で新たな攻撃を開始したのだ。そこで、どちらかの軍が壊滅する可能性が高いと、ゼレンスキー氏は述べている。「ウクライナ領内での戦闘としては、これまでで最も大規模な戦いとなるだろう」と、彼は4月19日に私に語った。「もしも、我々が持ちこたえたなら、それは我々にとって決定的な瞬間となるだろう。転機の訪れだ」。

ロシア軍の砲口がキーウを射程に収めていた侵攻初期の数週間、ゼレンスキー氏は日の出を待たず、軍の最高司令官に状況報告を受けるための電話をかけていた。最初の電話は、屋敷の窓の土嚢から光が差し込む前の午前5時頃になるのが通例だった。その後、彼らは次の会話を2時間後とし、ゼレンスキー氏が朝食(いつも卵料理)を食べ、大統領執務室へと行くのに十分な時間とした。

執務室はロシア軍の侵攻後も、ほとんど変化がなかった。金箔と豪華な家具に囲まれた繭のような空間は、ゼレンスキー氏のスタッフにとって圧迫感を与えるものであったようだ(「少なくともここが爆撃されたら、こんなもの見なくて済むのに…」と、スタッフの一人は冗談を言っている)。しかし、施設周辺の道路は、検問所とバリケードの迷路と化した。一般車両は近づくことができず、兵士は歩行者に毎日変わる秘密の合い言葉を要求する。これにはしばしば、『コーヒーカップの求婚者』のような、ロシア人には発音しにくい、ナンセンスなフレーズが用いられている。

検問所の向こう側には、ロシア軍が侵攻当初に奪取しようとした『トライアングル』と呼ばれる官庁街がある。インタビュー中に侵攻の最初の数時間のことが話題に上ると、ゼレンスキー氏は「記憶が断片的で、映像や音がバラバラなんだ」と前置きした。最も鮮明だったのは、2月24日の日の出前、彼と妻のオレナ・ゼレンスカさんが爆撃が始まったことを子供達に伝え、家を出る準備をしに行った時のことだという。娘さんは17歳、息子さんは9歳で、自分達が危険にさらされていることを理解できる年齢だ。「子供達を起こしに行った」と、ゼレンスキー氏は視線を自分の内面に向けるかのような目つきで私に告げた。「とても騒々しかった。向こう側で爆発があったんだ」。

大統領府が最も安全な場所でないことは、すぐに明らかなこととなった。軍部がゼレンスキー氏に、ロシアの攻撃部隊がキーウにパラシュートで降下し、彼とその家族を殺すか捕らえるつもりだと伝えてきたのだ。「あの夜までは、そんなものは映画でしか見たことがなかったよ」と、大統領府秘書室長のアンドリ・イェルマク氏は語っている。

ウクライナ軍が路上でロシア軍と戦っている最中、大統領警護隊はありったけのものを使って屋敷を封鎖しようと試みた。裏口の門は警察のバリケードとベニヤ板の山で塞がれ、要塞というよりは廃品置き場のスクラップの山のようになってしまった。

友人や協力者達は、時には警備の目を盗んでゼレンスキー氏のもとへと駆けつけてきた。家族を連れて来た者もいる。ウクライナではもしも大統領が殺害された場合、国会議長が後継者として国の指揮を執ることとなっている。しかし、その議長であるルスラン・ステファンチュク氏は侵攻を受けた朝、離れた場所へと避難することなく、そのままバンコバ通りへと車を走らせた。

ステファンチュク氏はその日、大統領執務室でいち早くゼレンスキー氏と面会した。「彼の顔に貼り付いていたのは、恐怖ではなかった」と彼は語る。「そこには疑問だけがあった。『何故こんなことに?』」。この数ヶ月間、ゼレンスキー氏はロシアが侵攻してくるという、ワシントンからの警告を軽視していた。侵攻が現実化して初めて、彼は全面戦争が始まったことを認識したが、それが意味することの全体像は未だ把握できていなかった。「こう言うと曖昧で偉そうに聞こえるかもしれないが──世界の秩序が崩れていくのを感じたのです」とステファンチュク氏は語っている。その後、間もなく議長は国会へと駆け付け、全国に戒厳令を敷く投票を実施した。ゼレンスキー氏はその日の午後、戒厳令実施の法案に署名した。

その日の夜が明けると、官邸周辺で銃撃戦が始まった。敷地内の守備兵達は灯りを消し、防弾チョッキと自動小銃を手にゼレンスキー氏とその側近十数人のもとへと駆け付けた。その中で武器の扱い方を心得ている者は数名しかいなかったという。ウクライナ軍情報部のベテラン、オレクシー・アレストビッチ氏もその一人であった。「全くの大混乱だった──自動小銃は全員持っていたと思う」と彼は後に述べている。彼が言うには、ロシア軍は二度にわたり襲撃を試みたという。ゼレンスキー氏によると、彼の妻子はその時まだその場に居たようだ。

アメリカ軍とイギリス軍から大統領一行を避難させるという申し出もあった。ポーランド東部に亡命政権を立ち上げ、遠隔地から指導を続けるという提案だ。しかし、ゼレンスキー氏の側近の誰もが、この申し出を真剣に検討した形跡はない。アメリカ側と傍受の危険性を排除された固定電話で話した際、ゼレンスキー氏は「必要なのは弾薬であり、(逃げ出すための)乗り物ではない」と応じ、世界中の新聞の見出しを飾ることとなった。

「彼らはなんと勇敢なのだと我々は思った」と、この電話会談について報告された米国政府関係者は語る。「しかし、非常にリスキーだ」とも思ったという。ゼレンスキー氏のボディーガードも同様に感じていた。そのため、彼らは大統領にすぐに屋敷を出るように促した。屋敷は人口密集地にあり、周囲には敵の狙撃手の巣になりそうな民家が建ち並んでいる。通りの向こう側から、窓越しに手榴弾を投げ込めそうな程に近い家まであったのだ。「ここはあまりにも開けた場所でありすぎた」とアレストビッチ氏は語る。「我々の手には、通りを塞ぐためのコンクリートブロックすら無かったのだ」

首都の郊外のどこかには、長時間の包囲に耐え得る安全な地下壕が存在し、大統領の到着を待っていた。しかし、ゼレンスキー氏はそこに入ることを拒んだ。その代わりに侵攻2日目の夜、ウクライナ軍が近くの街路でロシア軍と戦っている真っ只中で、大統領は中庭に出てスマートフォンでビデオメッセージを撮影することにした。ゼレンスキー氏は傍らの関係者達を点呼した後、「みんな揃っている」と語った。彼らは戦時中の軍服となるアーミーグリーンのTシャツとジャケットに身を包んでいた。「我々の独立と祖国を守るのだ」。

この時、ゼレンスキー氏はこの戦争における自分の役割を理解していた。国民と世界中の多くの人々の視線が彼に注がれていたのだ。「皆が見ていることを理解するんだ」と彼は言う。「あなたは象徴なのだ。国家元首として行動しなければならない」と彼は感じていたという。

2月25日、彼が40秒間のビデオクリップをインスタグラムに投稿した時、それが映し出した一体感は、多少の誤解を招くものだった。ゼレンスキー氏は逃亡した官僚や軍人の幾人かに警鐘を鳴らしていたのだ。彼は脅迫や最後通牒で対応するようなことはしなかった。家族を避難させるための時間が必要であるならば、それを許可し、その後、自分の持ち場に戻るように求めたのだ。それを聞いたほとんどの者が、持ち場へと戻ってきた。

また、大統領官邸の地下壕で暮らすことを志願した者もいた。著名なジャーナリストであり、今は国会議員でもあるセルヒイ・レシチェンコ氏は、ロシアの偽情報に対抗するため侵攻から数日後に着任している。彼は機密保持誓約書にサインし、地下壕の設計や位置、設備などの詳細について話すことを禁じられた。この機密保持の誓約は、そこで暮らす全ての人々の間で結ばれている。それは、地下で食べている物についてさえ口外してはならないとする、厳しいものであった。

そのため、ゼレンスキー氏の幕僚団は、我々と同じようにスクリーンを通して戦争を体験せざるを得ないことが多い。戦闘の様子やロケット弾の映像は、軍がゼレンスキー氏に報告する前に、ソーシャルメディアへと掲載されることか多いのだ。大統領とその幕僚がスマートフォンやラップトップPCを囲み、惨状を伝える映像を罵倒したり、ドローンによるロシア軍戦車への攻撃を応援したりするのは、よくある光景だった。

レシチェンコ氏は、ロシアのヘリコプターが上空から吹き飛ばされる映像を示しつつ、「これがお気に入りなんだ」と教えてくれた。インターネット・ミームやバイラルビデオは、ウクライナ人が作詞・作曲を行って録音し、ネットに投稿した戦争バラードと同様に、しばしば笑いの樽となった。その中の一つに、こんなものがある。

『見てごらん、ウクライナの人々がロシアに対抗してい世界を団結させている様子を。やがて全てのロシア人はいなくなり、世界に平和が訪れるだろう』

ゼレンスキー氏が自分の目で確かめたいと言い出したのは、それから間もなくのことだった。ロシア軍が未だキーウを砲撃し、首都を包囲しようとしていた3月初旬、大統領は友人二人と少数の護衛隊を伴って、ひそかに官邸を飛び出した。「我々はその場で決断しました」とイェルマク参謀長は語っている。カメラの随行も無い。ゼレンスキー氏に最も近い側近の何人かでさえ、ほぼ2ヶ月後に彼が我々のインタビューに応じてそのことを話題にしたことで、ゼレンスキー氏の冒険行を初めて知る者もいた始末である。

バンコバ通りを北上し、市街地の端にある前線跡の崩落した橋へと向かった。ゼレンスキー氏はこの時初めて、戦闘の爪痕を間近に見ることとなった。道路が爆発して出来たクレーターの大きさに驚嘆したともいう。検問所にウクライナ軍の兵士と話すために立ち寄った際、ゼレンスキー氏の護衛は「気が狂いそうだった」と述懐している。大統領にはわざわざロシア軍へと接近する、差し迫った理由はなかったのだ。ただ見てみたい、最前線の人々と話してみたい、理由はそれだけだったという。

数日後、ゼレンスキー氏は側近達が『ボルシチの旅』と呼んでいる車両に乗り込んでいた。街のはずれに近い検問所で、大統領は部隊のために毎日新鮮なボルシチの鍋を持ってくる男性に出会った。敵の狙撃手や重砲の射程内に立って、パンとスープを食べながら、ソ連とその崩壊後のロシア人の姿について語り合った。「彼は自分がどれほどロシア人を忌み嫌っているかを話してくれた」と、ゼレンスキー氏は回想する。そして、料理人は自分の車のトランクから、ソ連軍に所属していた頃の勲章を取り出した。その時の会話は、ゼレンスキー氏に深い印象を与えたという。「そうなんだよ」とイェルマク参謀長は語った。「ただ、自分達のために働いている人々と、話をするだけでいいんだよ」。

このような外出は滅多にあるものではない。将軍達から頻繁に報告を受け、大まかな指示を出してはいたが、ゼレンスキー氏は戦術の専門家を気取っていたわけではなかった。国防相が側に居ることは滅多にない。ウクライナ軍を統括する指揮官もいない。軍事面でのアドバイザーであったアレストビッチ氏は、「大統領は彼らに戦闘を任せている」と語る。

彼の日々はノートパソコンやスマートフォンのスクリーンを通した発言や会議、インタビューの連続をこなすことに費やされている。例えば、ウクライナのためにゴーファンドミーで募金を呼びかけた俳優のミラ・クニス氏やアシュトン・カッチャー氏とZoomセッションをしたり、表敬訪問に時間を取られたりもした。ゼレンスキー氏は毎晩の演説の前に、スタッフとの会話でその日のテーマを決めている。「ゼレンスキー氏のスピーチライターは誰だ?とよく聞かれます」と語るのは、コミュニケーション・アドバイザーのダーシャ・ザリヴナ氏だ。「主な担当者は彼自身です」と、彼女は語る。「彼は全ての原稿に取り組んでいます」。

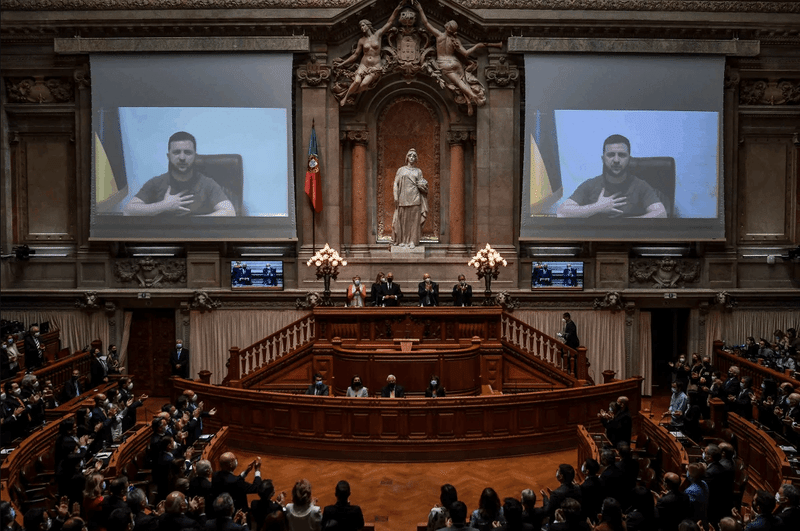

3月から4月初旬にかけて、ゼレンスキー氏は韓国の国会や世界銀行、そしてグラミー賞など、様々な場所で1日平均1回以上、演説を行っている。その一つ一つが聴衆を意識して編まれたものであった。米国議会ではパールハーバーや9.11に言及した。ドイツ連邦議会の聴衆達は、ホロコーストとベルリンの壁についての歴史を呼び起こされた。

急ぎの仕事や些細な緊急事態が次々と発生するため、大統領の幕僚団の感覚は麻痺し、あるアドバイザーは幻覚を見るように時間の経過を錯綜させたという。一日が数時間のように感じられ、数時間が数日のように感じられた。恐怖を感じるのは、眠る前のひとときだけだ。「その時こそ、現実が追いついてくる時なんだ」と、レシェンコ氏は語る。「横になると爆弾のことを考えてしまう」。

4月上旬になると、幕僚団のメンバーが地下壕から顔を出す回数がぐっと増えた。ウクライナ軍がキーウ近郊から敵を追い返し、ロシア軍は東部での戦闘に移行しつつあった。侵攻から40日目、ゼレンスキー氏は再び地下壕から外へと繰り出した。今度はカメラも携えている。その日の朝、彼は装甲車の車列に同乗し、ロシア軍が市民を大量に殺戮した裕福な住宅地であったブチャへと向かった。

ゼレンスキー氏によれば、彼らの死体は街中に散乱し、「樽の中や地下室で発見され、絞め殺され、拷問された」形跡があったという。ほぼ全員の死体が致命的な銃創を負っていた。中には、何日も路上に放置されていた死体もあったようだ。残虐な光景を目の当たりにしたゼレンスキー氏一行が抱いた恐怖は、たちまち怒りへと変化した。彼の下でロシア側との交渉に当たっているデビッド・アラカミア氏は、「和平交渉は全て打ち切るべきだと思ったよ」と語っている。「お互いの顔を見るのもやっとのことだった」。

4月8日、調査団がブチャの集団墓地を発掘調査していたちょうどその頃、ロシアの放ったミサイルがウクライナ東部に位置する、クラマトルスクの鉄道駅を直撃していた。当時、そこには数千人の女性や子供、老人が荷物やペットを抱えて避難列車に乗るためにひしめいていた。ミサイルは少なくとも50人を死亡させ、100人以上を負傷させている。この攻撃によって、手足を失った子供達までいた。

その日の朝、ゼレンスキー氏は現場で撮影され、転送されてきた一連の写真で、駅への攻撃を知った。その中の一枚が、彼の脳裏に焼き付いている。それは、爆発で首を吹き飛ばされた女性の写真だった。「鮮やかで印象的な服を着ていた」と彼は語る。その日の午後、彼はそのイメージを拭いきれないまま、彼のキャリアにおいて最も重要な会議の一つに出席した。欧州連合のトップであるウルズラ・フォン・デア・ライエン氏が、ウクライナに連合加盟への道を開くため、列車でキーウにやってきたのだ。ウクライナはこの機会を何十年も待っていた。だが、その瞬間が遂に訪れたというのに、大統領の頭からは地面に倒れていた、あの首の無い女性の姿が離れることがなかった。

フォン・デア・ライエン氏の隣に立った時も彼の顔は青ざめ、いつもの弁舌の冴えもそこにはなかった。ミサイル攻撃について触れる余裕さえないのだ。「手足は動いているのに、頭が言うことを聞いてくれないというのは、よくあることだと思う」と、彼は後に私に告げた。「ここにいなきゃいけないのに、頭の中は駅の光景から離れられないんだ」。

ライエン氏の訪問は、4月から続々とキーウを訪れた欧州の首脳陣達の一人目であった。彼らの訪問の際、敷地内へのスマートフォンの持ち込みは禁止されている。スマートフォンが発する電波が一ヵ所に集中すると、敵軍の監視ドローンに集合場所を特定されてしまうからだ。ある警備兵は、「そうなったらドカンで一巻の終わりさ」と、ロケットの軌道を手でなぞりながら説明してくれた。

ゼレンスキー氏達は相変わらず地下壕で夜を明かし、そこで度々会議も行ってきた。しかし、ロシア軍が撤退したことにより、戦前と同様にいつもの部屋で仕事をすることができるようになった。ただ、明らかに違うことは部屋が暗いことである。窓の多くが土嚢で覆われているからだ。敵の狙撃手に狙われないよう、灯りも消されている。しかし、その他の注意事項は、明らかに意味を為していない。閣僚室へのエレベーターは、警備兵によって照明が壊されていた。破壊された穴からは電線が垂れ下がっている。ゼレンスキー氏の側近達は、暗闇の中で昇り降りしていた。今となっては、誰もその理由を覚えてはいない。

私が一人で来た日は、もっとリラックスした雰囲気だった。管理人がキャビネットの埃を払い、ゴミ箱に新しい裏地を貼っている。入り口にある金属探知機とX線検査装置のコンセントが抜かれたまま、玄関番がモップで機械の周りを掃除をしているのを初めて見た時には驚かされた。疲れた顔の警備兵が、私のカバンの中をちらっと見て通してくれる。後に、それが当たり前のような感じになっていった。

階段を昇ると、戦争は遠いものに感じられるようになった。大統領の最側近である四人組の一人であるミハイロ・ポドリャク氏は、自分の執務室の窓を塞ぐことを拒んでいる。カーテンも閉められていない。4月のある日に彼に招かれた際、部屋の場所はすぐに分かった。ドアに彼の名札が残っていたからだ。「空襲警報が鳴りだしたら下に降りるけどね」と、彼は肩をすくめつつ、防空壕のことを指しながら説明した。「だけど、ここが私の執務室なんだ。ここが気に入ってるんだよ」。

キーウの防空網に対するこうした信頼は、侮りと否定の産物であり、対処療法のようにも思える。ロシアがウクライナに配備したという、極超音速ミサイルを止める術はない。『キンズハル(ロシア語で短剣を意味する)』は音速の5倍以上のスピードで飛翔しながら、ジグザグに機動して迎撃ミサイルを回避することが可能である。核弾頭の搭載すら可能だ。しかし、ポドヤック氏はこの情報にこだわる必要はないと考えている。「やがて攻撃はされるだろう」と彼は語る。「その時はここでやられて、全てが廃墟になるんだ」。そう語る彼の声に恐怖心はなかった。「どうすればいいかって?働き続けるしかないんだよ」

こうした宿命論は、組織的な原理として機能している。開戦当初は門に施したバリケードや防弾チョッキなど、粗末な対策が必要だと感じていた。しかし、その後、ロシア軍の兵士がドアを蹴破って侵入してくる危険性がなくなると、ゼレンスキー氏らはこうした防御が結局は無益であることを理解したのだ。なにしろ、核兵器を持った侵略者を相手取っており、彼らは逃げないことを選択したのだ。隠れる意味があるのだろうか?

ゼレンスキー氏は現在、地下でもなく要塞化もされていない『状況判断室』で仕事をする事が多い。窓のない役員室めいた部屋だが、ゼレンスキー氏の椅子の背後の壁には、ウクライナの国家的シンボルであるトライデントが光っている。他の壁には大型スクリーンが並び、会議テーブルの中央からは、カメラが大統領の方を向いている。4月19日午前9時頃、ゼレンスキー氏の正面にあるスクリーンが、将軍や情報長官の顔で埋め尽くされた。

一夜明けた翌日、大統領は国民に対しビデオ演説を行い、ウクライナ東部での戦闘開始を宣言した。現在、彼は戦闘が最も激しい場所、部隊が撤退した場所、放棄された場所、支援を必要としている場所、部隊を前進できた場所などを知りたがっている。その日、彼は将軍達によるブリーフィングを要約して、「東部のある地点では、まさに狂気の沙汰と言うべき状況だ」と、後に私へと語った。「空爆の頻度や激しい砲撃、そしてそれらによる損失など、本当に酷いものだ」。

ゼレンスキー氏は一ヶ月以上前から、ウクライナ軍指揮官の二人とメールでやり取りをしている。彼らはロシア軍が侵攻開始時に包囲した人口50万人の都市、マリウポリの最後の守備隊だ。巨大な製鉄工場の中に、小さな部隊が未だ残っている。その指揮官の一人である第36海兵旅団のセルヒイ・ヴォリンスキー少佐は、数週間前からゼレンスキー氏と連絡を取り合っていた。「もう、お互いのことはよく知っているよ」と、ゼレンスキー氏は語る。ほとんど毎日、時には夜中にも電話やメールで連絡を取り合っているという。戦争の早い段階で、少佐は大統領に侵攻の遙か以前に一緒に撮った自撮り写真を送ってきていた。「私達はそこで、まるで友人のように抱き合ってさえいるんだ」と、大統領は語る。

マリウポリに対するロシア軍の攻撃によって、旅団は壊滅的な打撃を受けた。ゼレンスキー氏によると、旅団のうち生き残ったのは約200名程に過ぎないという。製鉄場に避難して物資を確保するまでに、食糧や水、そして弾薬が底をついてしまったのだ。「彼らはとても辛い思いをしていたんだ」と、ゼレンスキー氏は語る。「私達はお互いに助け合おうとしている」。

しかし、ゼレンスキー氏が一人で出来ることはほとんどなかった。ウクライナにはマリウポリの包囲網を突破する程の重火器はありはしない。東側ではロシア軍が明らかに優位に立っている。「こちらの数倍の戦力がいる」と、イェルマク参謀長は語る。

ゼレンスキー氏は海外の指導者達と話す度に、戦況を打開するための兵器を要求している。米国や英国、そしてオランダなど一部の国々は、兵器の供与に同意した。しかし、その一方で、ドイツをはじめとする一部の国々は、兵器供与に前向きではない。「ドイツは本当に難しい状況だ」と、ゼレンスキー氏は語る。「彼らはロシアとの関係を失いたくないかのように振る舞っている」。ドイツは天然ガス供給の多くをロシアに依存している。「これがドイツの現実主義って奴だ」と、彼は語る。「しかし、そのためにこちらは多くの犠牲を払っているんだ」。

こうしたドイツの態度に、ウクライナは不満を露わにしている。4月中旬、ドイツのシュタインマイヤー大統領がキーウを訪問しようとした際、ゼレンスキー氏側はこれを拒絶した。

国連安全保障理事会において安保理の解体を検討すべきだと発言するなど、大統領の無遠慮な態度が侮辱のように感じられることもある。ドイツのオーラフ・ショルツ首相は、シュタインマイヤー氏をキーウへと招待してくれれば、「彼を友人として遇する」と語っている。しかし、友好的な要請ではウクライナに必要な兵器が手に入らないことを、ゼレンスキー氏はすでに学んでいる。これこそが、ゼレンスキー氏が自身の責任を理解する方法なのだ。地図上で大隊を動かす軍事戦略家としてではなく、国家の生きた象徴であるコミュニケーターとして世界の注目を集める能力こそが、ウクライナという国家の生死を左右するものなのである。

彼の側近達はその使命を強く意識しており、ゼレンスキー氏に複雑な評価を下す者もいる。「時々、彼はその役になりきり、大統領を演じる俳優のように話しはじめます」と、自身も長年キーフにおいて舞台俳優として活躍したアレストビッチ氏は語る。「それが私達の助けになるとは思えない」。疲労の極みにある時こそが、ゼレンスキー氏の仮面が剥がれる瞬間なのだという。「疲れている時は、彼は演技ができない。自分の意見を言うだけになるんだ」と、アレストビッチ氏は語る。「彼が自分自身に立ち返った時こそ、誠実で人間味のある男だとの強い印象を受けるんだ」。

長い一日の終わりに大統領に会えたのは、恐らくは幸運だったのだろう。侵攻から2ヶ月近く経った今、彼は変わっていた。顔に皺が刻まれ、質問に対する答えを考える時も、もうその分野の顧問を捜し回ることもない。「歳をとったよ」と、彼は認めた。「知りたくもない知恵ばかりで歳をとってしまった。死んだ人の数とか、ロシア兵がやった拷問に結びついた知恵だ。そんな知恵ばかりさ」と言いながら、彼は言葉を濁した。「正直なところ、そういう知識を得るなんて目標は持っていなかったんだけどね」。

3年前に私達が初めて出会った頃、彼はその選択を後悔していたのだろうかと、私は思わずにいられない。彼のコメディショーは大成功を収めた。楽屋に立った彼は、観客の賞賛を浴びてまだ輝いていた。舞台裏では、友人達がアフターパーティーの開始を待っていた。ファンも一緒に写真を撮ろうと、外に集まっている。それは大統領選に出馬してからちょうど3ヶ月目のことであり、ゼレンスキー氏が引き返すには、まだ遅くない時期であった。

しかし、彼は自分のした選択を、戦争という経験を経ても後悔はしていない。「一瞬たりともね」と、大統領官邸で彼は私にこう告げた。戦争がどのように終わるのか、歴史が自分の立場をどう描写するのか、彼には判断が付かない。だが、今この瞬間、ウクライナには戦時大統領が必要なことだけを、彼は知っている。そして、それこそが彼の意図する役割なのだ。

ソース:TIME “Inside Zelensky's World”

お布施をいただけると、生活が豊かになって、各務原夕の執筆意欲にいい影響を与えます