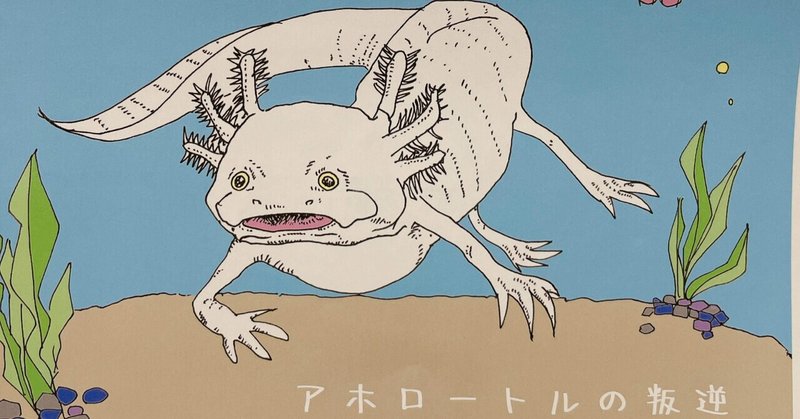

かくして彼女は水槽から出ることにした。(舞台「アホロートルの叛逆」ネタバレあり感想)

先日、池袋へ「アホロートルの叛逆」を観に行ってきました。

観終わってまず思ったことが、このお芝居を観に行って良かったなぁということと、この規模で上演するのもったいないなぁということでした。

これは多分、私が演劇超初心者だから出てくる感想だとも思いますし、完売の回もいくつか出ていたのでそんなに悲観することでもないのかも知れないのですが

でもそれらを差し引いても、最近観た中では一番「もっと多くの人が観たらいいのに」と思った作品でした。

取り扱ったテーマがそうさせた部分もあったと思うし、私が過去に感じた生きづらさがそうさせた部分もあったと思います。

前置きが長くなりましたが、以下内容のネタバレありの感想、かつ、備忘録と自分語りです。

閉鎖病棟の誰かが言った。

「アホロートルはネオテニーなんだって。子供のまま大人になるの。幼形成熟ていう。でもたまに陸にあげると、大人に変態する奴も出てくる。その代わり、ウーパールーパーの愛らしさは失われる。どっちがいい?」

これは私の叛逆。私は醜くなってでも、この腐った水槽から這い出るのだ。

主人公の桑原ヒカリ(22歳)は、目が覚めると精神病棟にいた。

聞くと、自分はスマホ依存症で措置入院しているらしく、スマホも没収されていた。

同じ病棟には、統合失調症やADHD、アルコール依存症に若年性アルツハイマー、はたまた拒食症と双極性障害を併発していたりとバラエティに富んだ入院患者たちがいる。奇声を発したり大声でキレたり、急に泣き出したりして、およそコミュニケーションは不全だ。

彼らと違って自分は「正常だ」とヒカリは思う。

何故、ヒカリは精神病棟に入院しているのか、何故、スマホ依存程度のことで措置入院という重い処置なのか、ということは、物語が進むにつれて少しずつ明らかになり、辻褄が合っていくのだが

その過程で他の登場人物たちのバックボーンが見え隠れしたり、キャラクターが掘り下げられていくところがとても良かった。

看護師の黒金サチが、「私、多分アスペなんですよね」と告白するシーンが好きだった。

彼女は感情を表に出すタイプではなく、愛想なく淡々と仕事をこなしていく。その様子と本名のサチという名前から、"(鉄の女)サッチャー"なんてあだ名をつけられているほど。もう1人登場する看護師・田中ジュリの上司にあたり、劇中で「ナイスミドル」という発言もあったことから長くこの仕事を続けていることが窺える。

そんな黒金サチが、結婚していて子どももいるが、部屋は荒れ放題で育児もできず、パートナーのお陰で何とか家庭生活を保てているということを、とある患者の前で言う。自分はたまたま仕事がこなせていて、社会的に問題がないように周りからは見えているだけ、と言うのが、とてもリアルで良いシーンだと思った。

"みんな"が"普通"にできていることが自分にはできない、ということに私は20年くらい悩んでいた。ずっと生きづらさを感じながら生きていて、発達障害に関する書物もいくつか読んだ。

いっそ診断名がついてくれたら楽なのにと考えていた時の自分とか、生きやすそうに見える周りの人を片っ端から憎んでいた時の自分とか、関連書籍を読んでも結局は「工夫しましょう」みたいなことしか書いていなくて、あぁ私は一生こうなんだと軽く絶望した時の自分とかを、あのセリフで思い出した。

また、劇中に斎藤さんという清掃員のおじさんが出てくる。彼は入院患者でも病院側の人間でもない。人当たりが良くて腰が低い感じで、良心的な人物。

実際、斎藤さんはいい人だった。ただ、諸事情により刑務所に入っていた過去がある。

物語のクライマックスで、斎藤さんが自暴自棄になったヒカリに語りかける。正確なセリフは覚えていないのだけれど、何となく、この脚本を書いたすがの公さんが若者に対して思う気持ちも、あの言葉の中に乗せられていたのかなと感じた。

22歳のヒカリは、子どもではないけれどまだあまりにも若いと、30代になった自分は思う。

歳を取ったら、若い人のことを倦厭するようになるのかと思っていたけれど、斎藤さんが言うように自分よりよっぽど聡明だなと、寧ろ尊敬することの方が多い気がする。だから世界はつまらないと思うこともあるかも知れないけれど、生きることを諦めないで欲しいと、勝手ながら私も思っている。(だからそういう社会をちょっとでもつくったり支えたりできる大人でありたいよね願わくば。)

ヒカリが催眠療法の夢の中で、母親と邂逅するところも印象的だった。

子どもの頃からヒカリは、母親からのごく自然な抑圧を受けていたことが観客に分かる。母親がヒカリにかける言葉の一つ一つは、残念ながら多くの家庭でよくあるものだと思うけれど、客観的に見るとやっぱり辛い。ヒカリはずっと、母親が思う「幸せな自分の娘」を押し付けれられてきたようだった。

そして、二十歳を過ぎた頃に「もう大人なんだから(自分の幸せは)自分で考えて」と突き放される。

大学生の時に、「大人になったら」と発言したら、「君はもう大人だよ笑」と冗談まじりに当時の恋人から嗜められたことがあった。

あの時の私はそれこそ21か22で、彼は4つほど歳が上だった。自分が何も満足にできない存在であったことや、今よりずっと自己肯定感が低かったこと、学生という肩書きであったことなどが相俟って、自分自身が大人であるとはつゆほども思っていなかった。あまつさえ、大人になりたいとか考えていたのではなかったか。

ヒカリの心には相当な負荷がかかっただろうし、匙を投げたくなってしまうのも頷ける。また、逆に自分もそういうことを親に対してしていたかも知れないと後から思った。自分にとっての理想の親になって欲しいと、幼い私はずっと願っていたと思う。

発達障害は治る病気ではない。認知症の根本的な治療方法はまだ見つかっていない。アルコール依存や拒食症は長い長い時間をかけて付き合っていかなければならないし、再発に怯えることもあるだろう。

水槽の中にいたら自由はないけれど、弱い存在として可愛がってもらえるかも知れない。水槽を出たら可愛がられる存在ではいられなくなるし、醜くさや辛さがあると思う。

それでも、彼女は叛逆を試みた。そして結果がどうであれ、これからもきっと生きていく。

「はこぶね」という映画を見た時も思ったけれど、私は分かりやすい救いがない作品も好きみたいだ。人生は、何かがぱっと解決しなくても続いていくものだから。

ヒカリ、ミノル、ジュリの3人でちょっとだけ歌うシーンとか、合唱のシーンが生演奏なのがめちゃくちゃ良くって、特に合唱のシーンで傍嶋さんが伴奏しながらみんなの方をちらっと見るの良かったです。

あと余談ですが、ウパ吉が浮いたところの仕掛けが凄く気になりました。笑

タイミングばっちり。

河村杏里さん、渡辺ゆぱさん初めキャストの皆さん素晴らしかったです。

この台本は難産だったと書かれていたましたが、このテーマと向き合い、まとめ、一つのお芝居にしてくださり本当にありがとうございました。

千秋楽までお疲れ様でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?